Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

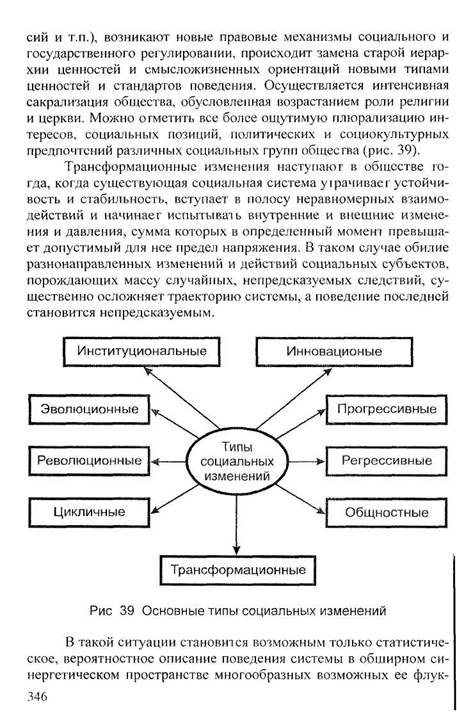

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ 25 страницаДальнейшие исследования, проведенные в этом направлении Й. Шумпетером, Г. Меншем, Л. Фонвье, Ю.В. Яковцом, Н.В. Лука- 342 шевичем и др., показывают, что вблизи поворотных точек больших циклов экономического развития происходят, как правило, события общеевропейского и даже мирового масштаба. Так, в пределах минимума и максимума первой длинной волны циклических изменений (1780-1820 гг.) произошли Великая французская революция и наполеоновские войны, война России с Турцией, второй и третий разделы Польши. В период второй длинной волны циклических изменений (1842-1870 гг.) свершились буржуазные революции в ряде европейских стран, франко-германская война и Парижская коммуна. В период третьей длинной волны (1890-1920 гг.) произошли русско-японская война, Первая мировая война, Октябрьская революция. Самым крупным потрясением четвертой длинной волны (1930-1970 гг.) стала Вторая мировая война. А в начале развертывания пятой длинной волны циклических изменений (1990 г. - примерно 2030 г.) весь мир был потрясен самоубийственным разрушением Советского Союза (6; 328-329) и трудно сказать, какие еще крупные социальные потрясения ожидают нас в этом периоде. Социальный прогресс и регресс воплощают в себе направленность социальных изменений. Под социальным прогрессом понимают такую направленность изменений, при которой осуществляется переход от нижнего уровня развития социальной системы к высшему ее уровню или к новой, гораздо более совершенной социальной системе, обладающей более сложно организованной структурой и более эффективными функциями. Несомненным проявлением прогрессивных изменений в обществе стали переход от доцивилизованной, архаичной стадии развития человечества к цивилизованной эпохе, наступившей 9-10 тыс. лет назад. Столь же прогрессивным был переход от аграрно-ремесленного типа общества к индустриальному его типу, осуществлявшийся примерно 250-300 лет тому назад. Основной же формой этого перехода стала промышленная революция конца XVIII -начала XIX века. Социальные изменения, вызванные этим прогрессивным процессом, были грандиозны. Вместо возделывания земли основой экономики, социальной жизни, политики и культуры стала промышленность. На смену жесткой авторитарной власти монархов пришла демократическая (или псевдодемократическая) власть парламентов и президентов. Вместо феодальной знати господствующее положение в социальной структуре заняла буржуазия. Прежде необразованное большинство населения стало заме-  343 Несомненным проявлением прогрессивных изменений в обществе стали переход от доцивилизованной, архаичной стадии развития человечества к цивилизованной эпохе, наступившей 9-10 тыс. лет назад. Столь же прогрессивным был переход от аграрно-ремесленного типа общества к индустриальному его типу, осуществлявшийся примерно 250-300 лет тому назад. Основной же формой этого перехода стала промышленная революция конца XVIII - начала XIX века. Социальные изменения, вызванные этим прогрессивным процессом, были грандиозны. Вместо возделывания земли основой экономики, социальной жизни, политики и культуры стала промышленность. На смену жесткой авторитарной власти монархов пришла демократическая (или псевдодемократическая) власть парламентов и президентов. Вместо феодальной знати господствующее положение в социальной структуре заняла буржуазия. Прежде необразованное большинство населения стало замещаться образованными людьми, вместо феодального раздробления этносов возникли сложившиеся в результате их интеграции нации с их высокоразвитыми национальными культурами, основанными на едином литературном языке и распространении книгопечатной продукции. Однако в обществе существуют и такие социальные изменения, направленность которых воплощается в переходе от высшего к низшему, в процессах деградации, утраты способности к выполнению тех или иных необходимых для существования системы и поддержания ее жизнеспособности функций. Это и есть социальный регресс, который кроме нисходящей направленности развития включает в себя и моменты застоя, упадка, возвращения к изжившим себя социальным структурам и функциям. Таким образом, по направленности социальных изменений социальный регресс противоположен прогрессу. Типичным проявлением социального регресса стало утверждение в 30-х годах XX столетия фашистского режима в Германии. В результате этого демократическая парламентская республика была раздавлена тоталитарной диктатурой «фюрера», многие культурные ценности были отвергнуты, в массовом порядке сжигались на кострах выдающиеся произведения мировой литературы. Многие выдающиеся деятели науки и культуры были вынуждены эмигрировать. Был осуществлен геноцид еврейского населения, унесший 6 млн. жизней. А немецкая нация, опьяненная и оболваненная в своем большинстве расистской идеологией, была брошена в пучину Второй мировой войны, обер- 344 нувшейся для страны, всего немецкого народа величайшей социальной катастрофой. Однако между прогрессом и регрессом существует не только связь противоположностей, но и гораздо более многосторонняя взаимозависимость. С одной стороны, отдельные регрессивные изменения могут происходить в рамках общего прогрессивного развития социальной системы, с другой - при нарастании регрессивных изменений система в целом, отдельные ее структурные компоненты или функции могут сохранять и даже усиливать прогрессивное направление развития. Так, еще со времен Жан-Жака Руссо (вторая половина XVIII в.) значительная часть ученых, специализирующихся в общественных науках, считают, что научно-технический прогресс при всех своих положительных последствиях для развития общества приводит не к улучшению, а к регрессу нравов, нравственности. Учитывая сложность и противоречивость взаимодействия прогрессивных и регрессивных изменений в развитии общества, многие социологи в последние время отвергают утверждения о существовании линейной направленности исторического процесса, выражают скептицизм относительно теории прогресса. Обобщая различные точки зрения по данной проблеме, президент Международной социологической ассоциации И. Валлерстайн утверждает, что с учетом специфики глобальных тенденций и особенностей переходов от одних исторических систем к другим, «гораздо надежнее допустить возможность прогресса, но такая возможность не будет означать его неизбежности (3; 21). Трансформационные социальные изменения составляют весьма специфический класс перемен, происходящих, как правило, в кризисные эпохи и охватывающих все сферы общества, т.е. носящих общиостный характер. Именно такими особенностями отличаются трансформационные процессы, происходящие на громадном геополитическом пространстве бывшего СССР в течение 90-х годов XX столетия. Эти изменения приобретают по существу системные качества и охватывают все сферы общества, все его социальные структуры, деятельность всех социальных институтов. В эту многогранную систему социальных трансформаций входят изменения политической и государственной системы, преобразования централизованно управляемой и планируемой экономики в экономику рыночного типа. Появляются новые социальные слои (предприниматели, фермеры, менеджеры, лица свободных профес- 345

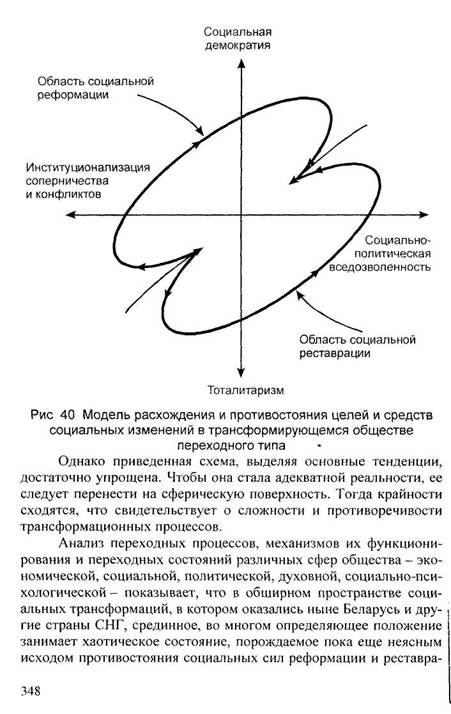

Как следует из этого, области возможной социальной реформации общества и возможной социальной реставрации, т.е. отката назад, к старой или новой форме тоталитаризма в трансформирующейся социальной системе, располагаются в антагонистичных по отношению друг к другу квадрантах. Причем первая из них сосредоточена преимущественно в том квадранте, где несущими, системообразующими осями являются два взаимосвязанных направления развития: движение по пути углубления социальной демократии и движение к институционализации соперничества и конфликтов. Комплексным итогом трансформаций, осуществляемых в этих взаимно дополняющих друг друга направлениях, должно стать формирование и функционирование социального государства с последующим его развитием в цивилизованное, гражданское общество. Что же касается области возможной социальной реставрации, то она располагается в правом нижнем квадранте, системообразующими социальными осями которого становятся социально-политическая вседозволенность и тоталитаризм. Социально-политическая трансформация общества в этих двух взаимосвязанных направлениях неизбежно приводит к резкому ограничению демократии, к установлению диктатуры в той или иной форме и в конечном итоге к возрождению тоталитарной общественно-политической системы. 347

ции и складывающимися в результате этого вакуумом власти, права, морали и др. Пределы обширной сферы социального хаоса в посттоталитарном обществе не остаются неизмененными, они постоянно пульсируют между минимумом и максимумом. Амплитуда таких колебаний определяется тем, какие социальные компоненты — реформационные или реставрационные — превалируют на гом или ином этапе исторического развития данного общества. Поэтому при многообразии форм перехода от тоталитарной к посттоталитарной системе главенствующими остаются две постоянно противоборствующие и взаимоисключающие друг друга тенденции. Первая, как мы уже отметили, заключается в формировании социального государства. Что оно из себя представляет? Это такая социально-политическая система, в которой никто (ни отдельный индивид, ни клика, ни социальная группа) не вправе сосредоточить в своих руках такие инструменты власти (экономические, политические, идеологические), которые позволили бы ему ущемлять гражданские права любого гражданина. Каждый гражданин должен обладать возможностью обрести, по крайней мере, минимально достойные экономические, социальные, культурные условия жизни. Речь в данном случае идет о существовании верхних и нижних границ цивилизованного существования каждого, которое создает предпосылки для цивилизованного существования всех. Этими границами очерчивается пространство гарантированных прав для всех, причем социальное государство выступает не только гарантом их осуществления, но и заботится о том, чтобы границы цивилизованного существования каждого гражданина, следовательно, и всех граждан, неуклонно расширялись. Однако такая социальная гарантия возможна только в том случае, если высшей ценностью и целью социальной системы становится личность, а главным фактором и определяющей категорией развития общества - труд. Только в случае преобладания такой тенденции в трансформирующейся социальной системе она сможет обеспечить строительство и функционирование общества, в котором инструменты цивилизованного развития являются общественными, т.е. рассчитанными на всех, а задачи, которые призвано решать социальное государство, - индивидуализированными, ориентированными на каждого конкретного человека. Именно такая ориентация социально-экономической, политической и духовно-культурной сферы способна обеспечить не только минимум, но и более высокий уро- 349

Если эта тенденция в трансформационном процессе станет преобладающей (для этого существуют все необходимые предпосылки), то цивилизационные основы общества, сосуществование его различных социальных групп и общностей (этнических, профессиональных, территориальных и др.) не только сохраняются, но и обогащаются, приобретают новое качественное содержание. Если же в процессе трансформации посттоталитарного общества возобладает вторая из названных тенденций (движение к тоталитаризму), то восприятие цивилизационно-культурных структур иных социальных, национальных, профессиональных, территориальных общностей той общностью или группой, которая обладает властными или иными (экономическими, например) привилегиями, приобретает отчужденно-враждебный характер, что может обернуться разрушением цивилизационных основ сосуществования различных социальных структур, нарастанием конфликтности и катастрофичности в общественной эволюции. Однако было бы большим упрощенчеством полагать, что трансформационные изменения с их вероятностными, не всегда предсказуемыми последствиями, охватывают только постсоциалистическое геополитическое и экономическое пространство, они присущи всему мировому сообществу государств. Многие социологи-аналитики, задумывающиеся о судьбах человечества в XXI веке, высказывают мнение, согласно которому ныне существующая мировая система просуществует в современном виде едва ли более 50 предстоящих лет, что ее по всей вероятности, ожидает эпоха «некумулятивных, недетерминированных, радикальных трансформаций» (3; 18-20). Трудно предсказать, в каком направлении будут осуществляться такие трансформационные изменения, но скорее всего их основная траектория совпадает с переходом мирового сообщества (разумеется не одновременно для всех регионов, стран и культур) к новому типу цивилизации - цивилизации ноосферного типа, где власть Нуса (знания) и Номоса (закон) станет абсолютной, а центральным элементом системы личности и системы общества будет интеллектуальность, соединенная с нравственностью. 350 Вопросы для самоконтроля и повторения 1. Что такое социальное изменение? 2. Каковы основные виды (сферы действия) социальных изменений? 3. Как соотносятся понятия «социальные изменения», «социальный про 4. Каковы особенности институциональных и общностных изменений? 5. В чем состоит сущность социальных инноваций? 6. Каково соотношение эволюционных и революционных изменений, 7. В чем проявляются особенности циклических изменений? 8. Какова специфика и роль трансформационных изменений в развитии Литература 1. Бабосау Я.М. Трансфармацыя сацыяльнай структуры Беларус1 у пра- 2. Бабосов Е.М. Трансформация цивилизационно-культурного прост 3. Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не из 4. Данилов А.Н. Переходное общество. Проблемы системной трансфор 5. Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической коньнюктуры //Проб 6. Москвичев Л.Н. Социальные изменения и социальная стабильность 7. Парсонс Т. Функциональная теория изменения //Американская со 8. Сорокин П. Кризис нашего времени //Человек, цивилизация, общест 9. Фролов С.С. Социология. Гл. 14. М., 1996. 10. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. Глава 25. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В своей жизнедеятельности ни один человек не представляет собой некую «робинзонаду», изолированную от всех других лю- 351 дей, не испытывающую на себе их разнообразного влияния и не оказывающую одновременно никакого влияния на них. Личность любого человека представляет собой совокупность тех социальных качеств, которые сформировались и развивались в определенных сетях или совокупностях межличностных взаимодействий. J Почему писатели (разумеется, хорошие, талантливые) умеют луч- j ше, ярче, правдивее описать жизнедеятельность разных людей в различных обстоятельствах, чем многие социологи, психологи, философы? Прежде всего потому, что они, писатели, уделяю г главное внимание раскрытию конкретных, жизненных проявлений таких глубоких и сильных чувств, как любовь, дружба, страсть, эгоизм, ревность, самопожертвование, героизм и т.п. Именно через эти чувства, через их возникновение, развитие, столкновение, угасание раскрываются в художественных произведениях жизненные драмы людей в их любовных и деловых взаимодействиях, в их дружбе и соперничестве, в их вражде, радостях и печалях, в их конфликтах. Какой бы из знаменитых романов Л. Толстого, Ф. Достоевского, О. Бальзака мы ни взяли, вся ткань их повествования соткана сплошь из человеческих взаимодействий, причем взаимодействий разительно разнообразных. Вспомните знаменитый «треугольник» — Анна, Каренин и Вронский. Сердцевиной их сложных и запутанных отношений выступает любовь в ее разных ипостасях: любовь как страсть, любовь как долг, любовь как преступление. Именно в сложном взаимопереплетении этих взаимодействий раскрываются характеры героев Толстого, их жизненные судьбы. Общаясь со сверстниками, знакомыми, родственниками, сослуживцами, просто со случайными попутчиками, каждый человек осуществляет различные социальные взаимодействия. В любом из таких взаимодействий он одновременно проявляет свое индивидуальное своеобразие в двух взаимосвязанных направлениях. С одной стороны, он выступает как исполнитель определенных ролевых функций: муж или жена, начальник или подчиненный, отец или сын и т.д. С другой стороны - в любой из выполняемых им ролей он одновременно взаимодействует с другими людьми как уникальная, неповторимая личность. Когда индивид выполняет определенную роль, он действует в качестве специфической единицы вполне определенной социальной структуры - директор завода, начальник цеха, мастер, рабочий, ректор, декан, профессор, студент и т.п. В обществе, в каж- 352

Но во взаимодействиях между людьми существует гораздо более обширный и разнообразный класс межличностных отношений, в которых существуют специфические, эмоционально очень -насыщенные роли (друг, отец, соперник и т.п.), неразрывно связанные с чувствами симпатии или антипатии, дружбы или неприязни, уважения или презрения. Индивидуальные взаимные реакции людей друг на друга в таких взаимодействиях могут резко варьироваться в очень широком диапазоне: от любви с первого взгляда до внезапной неприязни к другому человеку. В процессе такого взаимодействия, как правило, осуществляется не только восприятие людьми друг друга, но и взаимная оценка друг друга, неизбежно включающая в себя не только познавательные, но и эмоциональные компоненты. Сказанного уже достаточно для того, чтобы дать определение рассматриваемого социального процесса. Социальное взаимодействие - это система социально обусловленных индивидуальных и/или групповых действий, связанных взаимной причинной зависимостью, при которой поведение одного из участников является одновременно и стимулом и реакцией па поведение остальных. Таким образом, поведение одного или всех участников взаимодействия вызывается предшествующими социальными действиями или условиями этих действий и одновременно выступает в качестве причины последующих действий. 12 3ак 2030 353

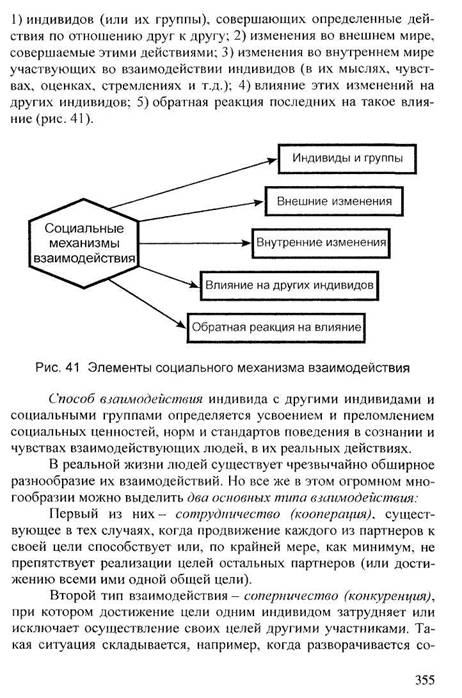

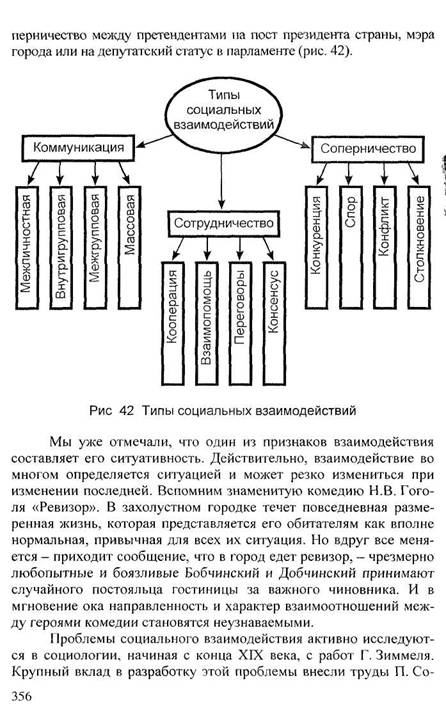

Можно выделить четыре основных признака взаимодействия: 1. Предметность - наличие внешней по отношению к взаи 2. Ситуативностъ — достаточно жесткая регламентация 3. Эксплицирование - доступность для стороннего наблюда 4. Рефлексивная многозначность - возможность для взаимо Процесс взаимодействия имеет две стороны - объективную и субъективную. Объективная сторона взаимодействий - это связи, не зависящие от отдельных личностей или их групп, но опосредующие и регулирующие содержание и характер их взаимодействия (например, содержание совместного труда на предприятии). Субъективная сторона — это сознательное, нередко эмоционально насыщенное отношение индивидов друг к другу, основанное на взаимных ожиданиях соответствующего поведения. Социальный механизм взаимодействия достаточно сложен, В простейшем случае он включает в себя следующие компоненты: 354

рокина, Дж. Хоманса, Т. Парсонса, Р. Мертона и других видных социологов. П. Сорокин, в частности, подчеркивал, что общество означает не только совокупность нескольких единиц (особей, индивидов и т.д.), но предполагает, что эти единицы не изолированы друг от друга, а находятся между собой в процессе взаимодействия, т.е. оказывают друг на друга то или иное влияние, соприкасаются друг с другом и осуществляют между собой ту или иную связь. Иными словами, само понятие общества предполагает не только наличие нескольких единиц, но требует еще, чтобы эти единицы взаимодействовали между собой. Таков первый вывод. Но на этом социологический анализ взаимодействия, согласно П. Сорокину, не завершается. Он должен быть продолжен, чтобы выяснить, по крайней мере, еще две отличительные черты: L) свойства взаимодействующих единиц; 2) свойства самого процесса взаимодействия. Когда обе эти черты выявлены и осознаны в своих существенных особенностях, можно дать определение того, что же представляет собой общество как специфический предмет социологии. На поставленный вопрос П. Сорокин дает такой ответ: общество как предмет изучения социологии дано только там, где дано несколько единиц (индивидов), одаренных психикой и связанных между собой процессами психологического взаимодействия (6; 28). Как только мы повнимательнее присмотримся к миру человеческих сообществ, подчеркивал П. Сорокин, мы увидим людей, живущих совместно друг с другом; между ними ежесекундно возникают тысячи процессов взаимодействия, носящих психический характер. В многосторонних процессах межличностного взаимодействия он как раз и выдвигал на приоритетное место их социально-психологические аспекты. Особая значимость при этом придается трем основным процессам взаимного обмена. 1. Обмен между взаимодействующими индивидами различ 2. Обмен волевыми импульсами, который происходит, когда 3. Обмен чувствами, возникающий на почве любви, состра 357

В несколько иной плоскости рассматривает проблему взаимодействия известный американский социолог, автор теории социального обмена Дж. Хоманс. Он исходит из «парадигмы, в которой рассматривается поведение двух личностей, когда они санкционируют друг друга, т.е. один вознаграждает или наказывает действия другого». Но это означает, что при рассмотрении даже простейшего акта взаимодействия личность не может быть никаким образом отделена от социальной системы, причем, в его понимании, «личностная система (личность) не является частью социальной системы, но лишь соответственно обменивается с ней, обеспечивая, например, духовную мотивацию»... Вследствие этого «поступки человека, которые мы рассматриваем как проявление его личности, не отличаются от тех поступков, которые вместе с действиями других индивидов создают специальную систему. Это два идентичных ряда действий» (8; 58-59). Но поскольку различные личности, согласно Хомансу, не являются пассивными частями социальной системы, а последняя возникает только в результате их активного взаимодействия, постольку исходной единицей анализа процесса взаимодействия должно выступать «элементарное социальное поведение», проявляющееся в качестве акта «справедливого обмена». Связав неразрывными узами в единый поток взаимодействий личность и социальную систему, Дж. Хоманс ввел два взаимодополнительных понятия: «внешняя система» и «внутренняя система». Первая из них включает в себя всю совокупность условий индивидуальной и групповой деятельности, вторая состоит из четырех основных элементов жизненного процесса личности в ее нерасторжимой связи с социальной системой: 1) деятельности, 2) чувств, 3) взаимодействий, 4) норм. Системообразующим фактором интеграции этих элементов в единую систему выступает 358 взаимодействие, которое образует реальный фундамент общественной жизни. В соответствии с этой исходной установкой Дж. Хоманс считает, что такие фундаментальные понятия социологии, как роль, статус, власть, - необходимо объяснить не действиями мак-росоциальных структур, а с точки зрения порождающих их социальных взаимодействий, суть которых состоит в стремлении людей к получению наград и выгод, к взаимному обмену ими. С этой точки зрения социальная роль каждой личности - это процесс и результат ее взаимодействия с а) нормами, принятыми в обществе (группе); б) социальными экспектациями (ожиданиями) других людей; в) собственными особенностями жизнедеятельности данного индивида. В таком же стиле можно проанализировать власть как специфическое взаимодействие между руководителями и подчиненными. Итак, поведение человека в данный момент обусловлено тем, вознаграждались ли и каким образом его поступки в предшествующих актах взаимодействия с другими людьми. Это осуществляется, считает Дж. Хоманс, на основе взаимодействия четырех следующих принципов: 1) чем чаще поступок вознаграждается, тем чаще он повторяется; 2)если в прошлом в определенной ситуации имело место вознаграждение, люди стремятся снова создать такую ситуацию; 3) чем больше вознаграждение, тем больше люди готовы затрачивать усилий для его получения; 4) когда потребности человека почти полностью удовлетворяются, он в меньшей мере стремится приложить усилия ради их удовлетворения. |

||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 405. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

гуаций. Графически такое переходное, трансформационное состояние системы и возможные варианты ее изменений можно изобразить в виде взаимного пересечения двух осей: вертикальной, представляющей собой векторальное изображение альтернативных целей, и горизонтальной, вдоль которой располагаются альтернативы средств (рис. 40).

гуаций. Графически такое переходное, трансформационное состояние системы и возможные варианты ее изменений можно изобразить в виде взаимного пересечения двух осей: вертикальной, представляющей собой векторальное изображение альтернативных целей, и горизонтальной, вдоль которой располагаются альтернативы средств (рис. 40).

вень цивилизованного развития для каждого гражданина, следовательно, и для всех членов общества.

вень цивилизованного развития для каждого гражданина, следовательно, и для всех членов общества. дой его структуре - будь это семья, школа, предприятие, спортивная команда или политическая партия - существует определенное согласие, нередко зафиксированное документально (правила внутреннего распорядка, устав партии, кодекс офицерской чести и др.), относительно вклада, который должен вносить в общее дело, следовательно, в процесс взаимодействия с другими, каждый исполнитель такой роли. Поведение каждого участника таких межличностных, внутригрупповых или межгрупповых взаимодействий ограничено определенным набором экспектаций (ожиданий), обусловленных принятыми в данном сообществе моральными, культурными, юридическими и другими нормами. В таких случаях, особенно если взаимодействие различных индивидов происходит в рамках служебных отношений, выполнение определенных ролей по отношению к сослуживцам вовсе не обязательно должно сопровождаться какими-либо чувствами, хотя проявление последних отнюдь не исключается.

дой его структуре - будь это семья, школа, предприятие, спортивная команда или политическая партия - существует определенное согласие, нередко зафиксированное документально (правила внутреннего распорядка, устав партии, кодекс офицерской чести и др.), относительно вклада, который должен вносить в общее дело, следовательно, в процесс взаимодействия с другими, каждый исполнитель такой роли. Поведение каждого участника таких межличностных, внутригрупповых или межгрупповых взаимодействий ограничено определенным набором экспектаций (ожиданий), обусловленных принятыми в данном сообществе моральными, культурными, юридическими и другими нормами. В таких случаях, особенно если взаимодействие различных индивидов происходит в рамках служебных отношений, выполнение определенных ролей по отношению к сослуживцам вовсе не обязательно должно сопровождаться какими-либо чувствами, хотя проявление последних отнюдь не исключается. В процессе взаимодействия происходит разделение и кооперация функций, а, следовательно, взаимное согласование совместных действий. В футболе, скажем, согласованность действий вратаря, защитников и нападающих; в балете - солистов и танцевальной группы; на заводе - директора, главного инженера, начальника цеха, мастера, рабочего и т.п. В каждом из приведенных примеров, в любом взаимодействии все выполняемые в процессе его развертывания функции распределены и согласованы, что и вызывает определенный эффект взаимодействия.

В процессе взаимодействия происходит разделение и кооперация функций, а, следовательно, взаимное согласование совместных действий. В футболе, скажем, согласованность действий вратаря, защитников и нападающих; в балете - солистов и танцевальной группы; на заводе - директора, главного инженера, начальника цеха, мастера, рабочего и т.п. В каждом из приведенных примеров, в любом взаимодействии все выполняемые в процессе его развертывания функции распределены и согласованы, что и вызывает определенный эффект взаимодействия.

Жизнь каждого из нас, утверждал П. Сорокин, представляет собой непрерывный процесс взаимодействий, осуществляющихся между нами и другими людьми. Только ночью, во время сна, этот процесс несколько ослабляется. Человеческое общество в этом отношении похоже на волнующееся море, в котором отдельные люди, подобно волнам, окруженные себе подобными, постоянно воз*-никают, исчезают, сталкиваются друг с другом, а море - человеческое общество - вечно бурлит, волнуется и не умолкает.

Жизнь каждого из нас, утверждал П. Сорокин, представляет собой непрерывный процесс взаимодействий, осуществляющихся между нами и другими людьми. Только ночью, во время сна, этот процесс несколько ослабляется. Человеческое общество в этом отношении похоже на волнующееся море, в котором отдельные люди, подобно волнам, окруженные себе подобными, постоянно воз*-никают, исчезают, сталкиваются друг с другом, а море - человеческое общество - вечно бурлит, волнуется и не умолкает.