Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ 26 страницаДж. Хоманс исследовал социальное взаимодействие в терминах обмена действиями между «деятелем» и «другим». При этом он считал, что каждая из сторон взаимодействия стремится максимизировать вознаграждение своих действий и минимизировать затраты. К числу важнейших вознаграждений он относил социальное одобрение. Взаимновознаграждаемое социальное взаимодействие имеет тенденцию и регулярность и перерастает во взаимоотношения на основе системы взаимных ожиданий. Нарушение ожиданий со стороны одного из участников взаимодействия влечет за собой фрустрацию (т.е. психическое состояние, вызываемое объективно непреодолимыми или субъективно так воспринимаемыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к решению задачи, переживание неудачи) и агрессивную 359 реакцию, в которой сама агрессивность становится средством получения удовлетворения. Для «другого» вознаграждающим его поведение в процессе взаимодействия может стать избегание провоцирования агрессивности. Ситуация становится намного сложнее, когда речь идет не о диаде, а о множестве взаимодействующих лиц (например, в парламенте). В такой ситуации особую регулирующую роль начинают играть общепринятые ценности и нормы. Если Дж. Хоманс акцентировал внимание на взаимообменном характере взаимодействия, то Т. Парсонс рассматривал этот многоаспектный процесс с позиций системного подхода. Он подчеркивал, что действия индивидов «не бывают единичными и дискретными, они организованы в системы» (3; 465). Что же касается социальной системы, то в ней минимальное отношение между действующими индивидами (акторами) «представляют собой стандартизованное взаимодействие, когда каждый участник функционирует как деятель, в той или иной мере ориентируясь на других, и, наоборот, каждый является объектом для остальных» (4; 480).  Особое значение в исследовании социальных взаимодействий Т. Парсонс придавал системам «взаимных ожиданий» в том смысле, что действия взаимодействующих партнеров ориентированы на определенное ожидание других партнеров. Поэтому в процессе взаимодействия складывается определенная структура «потребностных диспозиций участвующих в нем партнеров». Чем больше участников взаимодействия, тем больше неопределенностей в их взаимоотношениях друг с другом возникает, когда каждый стремится к осуществлению своих целей. По мнению Т. Парсонса, из множества таких неопределенностей можно выделить семь наиболее типичных. 1. У взаимодействующих индивидов могут существовать 2. Когда во взаимодействии участвует множество индиви 3. Участники взаимодействия могут наделять символические 360 различных смыслов, вкладываемых разными участниками в те или иные объекты. 4. Существует опасность, что акторы (участники взаимодей 5. Неопределенность в процессе взаимодействия может воз 6. Во взаимодействии возможна неопределенность из-за час 7. В процессе развертывания взаимодействия могут оказать Т. Парсонс считал, что система действия, складывающаяся в демократическом обществе, является действенным механизмом уменьшения неопределенностей, возникающих в процессе социального взаимодействия. Однако полное устранение таких неопределенностей невозможно в принципе. Существенный вклад в исследование процессов социального взаимодействия внесла теория символического интеракционизма и, прежде всего, работы наиболее видных ее представителей, американских социологов Дж.Г. Мида и Г. Блумера. Эта теория исходит из того, что взаимодействия, как и все формы социального поведения людей, основаны на коммуникации. С точки зрения Дж.Г. Мида, «средства коммуникации стали величайшими циви-лизирующими факторами» (1; 249). Самое существенное во взаимодействии, основанном на коммуникации - значимое действие, включающее в себя осмысление не только поступков, но и намерений партнеров. Именно сознательная коммуникация наделяет смыслом или значением слова, жесты, поступки индивидов, производящих их, а также тех индивидов, которые откликаются на эти слова, поступки и т.п. в процессе взаимодействия. Но чтобы этот процесс осуществлялся с желаемой эффективностью, необходимо, по словам Дж.Г. Мида, «поставить себя на место другого челове- 361

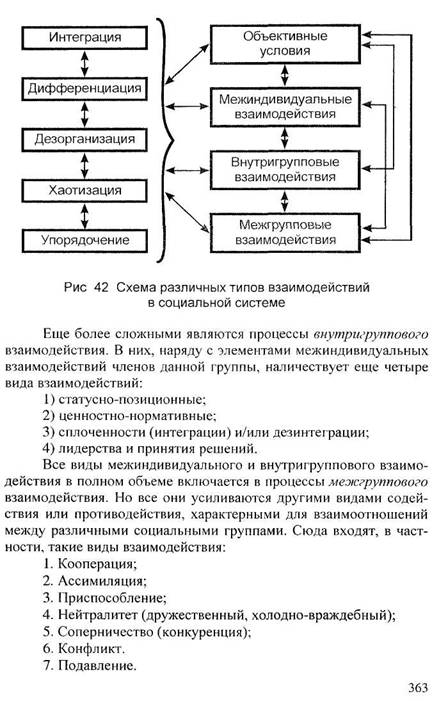

Каждая из рассмотренных нами теорий социального взаимодействия раскрывает сущность, содержание, особенности одной или нескольких сторон этого сложного, многогранного процесса, хотя не дает его исчерпывающей научной картины. Поэтому для всестороннего научного описания социального взаимодействия нужна интеграция макросоциологических (П. Сорокина, Т. Пар-сонса) и микросоциологических (Дж. Хоманса, Дж.Г. Мида, Г. Блу-мера) теорий на основе комплексного системного подхода, базирующегося на деятельностном понимании сущности человека и осуществлении им совместных действий с другими людьми. Такой подход базируется на интегрировании системных теорий К. Маркса, Т. Парсонса, Н. Лумана, приводящим к пониманию общества как самосозидающей, самовоспроизводящей и самоопределяющей себя открытой системы, состоящей из самовоспроизводящих элементов, которые постоянно взаимодействуют между собой, а также с окружающей средой. Все многообразие таких взаимодействий не сводится к взаимным действиям двух, трех индивидов, а включает в себя, наряду с межиндивидуальными, также внутри-групповые, межгрупповые, внутрисистемные и межсистемные взаимодействия (рис. 42). В межиидивидуачьпим взаимодействии осуществляются процессы восприятия, ожидания, выполнения действий, ролей слов и т.п. взаимодействующих индивидов; их оценка, ответная реакция в виде соответствующих поступков. 362

Все эти виды взаимодействий, усиливая друг друга, составляют совокупность внутрисистемных взаимодействий, причем на уровне социальной системы к ним еще добавляются новые, специфические для системы виды взаимодействий интеграции, дифференциации, дезорганизации, хаотизации и упорядочения (становления порядка из хаоса). Вопросы для самоконтроля и повторения 1. В чем заключается сущность социального взаимодействия? 2. Каковы основные признаки взаимодействия? 3. На какие стороны взаимодействия акцентирует внимание социологи 4. В чем сущность понимания взаимодействия как процесса социально 5. Как трактовал процессы взаимодействия Т. Парсонс? 6. Какова специфика трактовки взаимодействия сторонниками симво 7. Почему необходим системный подход к социологическому исследо Литература 1. Мид Дж.Г. Психология пунитивного правосудия //Американская со 2. Мид Дж.Г. Азия. //Американская социологическая мысль. Тексты. 3. Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем дей 4. Парсонс Т. Функциональная теория изменения //Американская со 5. Смелзер Н. Социология. Гл. 5. М., 1994. 6. Сорокин П. Социология № 1 //Человек, цивилизация, общество. М., 1992. 7. Фролов С.С. Социология. Гл. 7. М., 1996. 8. Хоманс Дж.К. Возвращение к человеку //Американская социологиче Глава 26. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Всякое взаимодействие представляет собой действие одного субъекта (личности, группы, команды и т.п.), выполняемое в от- 364

ношении к другому субъекту и, следовательно, неизбежно включает в себя определенное отношение к нему - дружественное, нейтральное, враждебное и т.д. Поэтому понятие отношения заслужило пристальное внимание психологов и социологов, поскольку содержит индивидуальные и социальные аспекты. Совокупность связей между людьми, возникающих в процессе их взаимодействий, и составляет то, что называют индивидуальными (или межличностными) отношениями. Но такие связи приобретают устойчивый и длительный характер в тех случаях, когда они обусловлены коренными жизненными интересами отдельных личностей и их групп (экономическими, политическими, культурными и т.п.) и несут на себе печать тех социальных статусов и ролей, которые выполняют данные индивиды в обществе. Совокупность таких именно связей и выступает как наличествующие в данном обществе на определенной степени его исторического развития социальные отношения. Именно это имел в виду К. Маркс, когда отмечал, что "общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и отношений, в которых этих индивиды находятся друг к другу" (7; 214). Разумеется, индивидуальные отношения не отделены непроходимым барьером от социальных, а органически вплетены в них. Тот же К. Маркс подчеркивал, что именно их взаимные отношения в качестве индивидов создало существующие общественные отношения, а общественные отношения, в свою очередь, детерминируют их основные социальные качества, вследствие чего "сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений" (6; 3). Итак, отношения между индивидом и индивидом, с одной стороны, между индивидом с обществом, с другой, в большинстве случаев не симметричными. Во-первых, испытываемые одним индивидом симпатия, уважение или любовь по отношению к другому индивиду может натолкнуться на противоположные чувства (антипатию, неуважение, ненависть и т.п.). Во-вторых, определенный человек может определенным образом относится к Наполеону, Чайковскому, Достоевскому, но при этом он не может рассчитывать на какие-то взаимные отношения. В-третьих, относясь определенным образом к обществу, в котором он живет, индивид может рассчитывать на определенное отношение общества к нему только в том случае, когда он приобретает широкую известность в результате своей деятельности, творчества и т.п., как это и про- 365

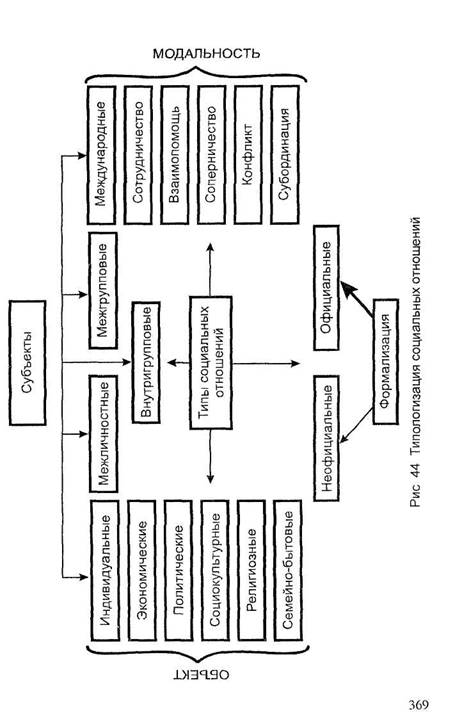

Сказанного вполне достаточно для того, чтобы дать определение такому чрезвычайно распространенному явлению в общественной жизни, каковым является социальное отношение. Социальные отношения - ото совокупность многообразных связей, возникающих между отдельными индивидами, их группами и общностями, а также внутри последних в процессе их экономической, политической, культурной и т.п. деятельности и реализации ими своих социальных статусов и ролей. В разработку проблемы социальных отношений существенный вклад внесли такие выдающиеся социологи, как К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокин, Ч. Кули, Т. Парсонс, Р. Мер-тон и др. М. Вебер, в частности, дал свое определение социального отношения как объекта социологии и выделили несколько типичных его признаков. "Социальным отношением, - писал он, - мы будем называть поведение нескольких людей, соотнесенное по своему смыслу друг с другом и ориентирующихся на это. Следовательно, социальное отношение полностью и исключительно состоит в возможности того, что социальное поведение будет носить доступный (осмысленному) определению характер" (2; 630). В качестве основных признаков социального отношения М. Вебер выделял: 1) степень отношения одного индивида к другому; 2) наличие предполагаемого участниками эмпирического смысла; 3) наличие взаимной соотнесенности поведения сторон, что особенно четко прослеживается в отношениях типа "дружба", "любовь", "уважение", "чувство национальной общности", которые, будучи присущими одной стороне, могут натолкнуться на прямо противоположные установки другой; 4) преходящий или длительный характер, основанный на возможности того, что повторяемость поведения, соответствующего смыслу данного отношения, существует; 5) содержание социального отношения может изменяться, 366 I например, в политических отношениях солидарность может превратиться в коллизию, в противостояние, вызванное столкновением интересов; 6) смысловое содержание отношения, ориентированного на длительный срок, может быть сформулировано в максимах (т.е. в принципах, нормах поведения), следования которым стороны ждут от своих партнеров и на которые они, в свою очередь, ориентируют свое поведение; 7) содержание социального отношения может быть сформулировано по взаимному соглашению участвующими в нем индивидами или группами (2; 630-633). Социальные отношения возникают в том случае, когда существующие между людьми социальные взаимодействия несут в себе некоторую ценность для их участников или приводят к возникновению ценности, т.е. к такому свойству общественного предмета (товара, услуги, действия и т.п.), которое способно удовлетворять определенную потребность социального субъекта - индивида, группы, общества. Социальные отношения проявляются в определенных видах взаимодействий между людьми, в процессе которых эти люди реализуют свои социальные статусы и роли, а сами статусы и роли имеют достаточно четкие границы и регламентации, особенно жесткие в управленческой деятельности. Скажем, директор предприятия может вызвать к себе и дать определенные указания своему заместителю, главному инженеру или главному конструктору, начальнику отдела маркетинга или начальнику любого из цехов, но ни главный инженер, ни начальник цеха, ни любой другой сотрудник данного предприятия не может в силу своих должностных обязанностей и полномочий вызвать к себе директора и дать ему какие-либо указания. Социальные отношения в обществе характеризуются очень большим разнообразием, поэтому важное значение приобретает типологизация, т.е. дифференциация их по типам (рис.44). Такая типологизация может производиться по различным основаниям. По субъекту (носителю) социальных отношений последние подразделяются на следующие типы: ^индивидуальные (личностные); 2) межличностные; 3) внутригрупповые; 4) межгрупповые; 5) международные. По объекту социальных отношений последние можно классифицировать как экономические, политические, социокультурные, религиозные, семейно-бытовые. 367 По своей модальности, т.е. по характеру взаимосвязей между индивидами и их группами, социальные отношения подразделяются на отношения: 1) сотрудничества; 2) взаимопомощи; 3) соперничества; 4) конфликта; 5) субординации (начальник-подчиненный). В зависимости от наличия или отсутствия элементов стандартизации и формализации в социальных отношениях последние подразделяются на официальные и неофициальные. Поскольку каждому из нас в повседневной жизнедеятельности приходится вступать во множество неофициальных и официальных межличностных отношений, рассмотрим их особенности и отличия более подробно. Первое различие официальных и неофициальных межличностных отношений заключается в наличии или отсутствии в них определенной нормативности. Например, отношения между студентами и преподавателями регламентируются определенными нормами - правовыми, нравственными и др. В силу этого студент обязан выполнять определенный распорядок вузовской жизни, во время являться на лекции, готовиться к семинарским и практическим занятиям, выполнять курсовые и дипломные работы, сдавать зачеты и экзамены и т.п. Второе отличие официальных отношений от неофициальных состоит в следующем: официальные отношения стандартизированы и обезличены, т.е. права и обязанности руководителя и подчиненного в определенной организации остаются теми же самыми, независимо от того, кто эти роли исполняет. В отличие от этого, права и обязанности, которые складываются в неофициальных межличностных отношениях, целиком зависят от индивидуальных личностных особенностей участников, от их глубоко индивидуализированных чувств и предпочтений. Из этого вытекает и третье отличие неофициальных межличностных отношений от официальных. В противовес последним, которые развиваются в определенных нормативных рамках, а потому требуют определенного обучения, межличностные отношения неофициального характера не нуждаются в каком-либо обучении. В таких отношениях каждый индивид развивает свой собственный, только ему присущий тип обращения с партнером, соответствующий ожиданиям, требованиям, предъявляемым ему конкретным индивидом, с которым он вступает в контакты. 368

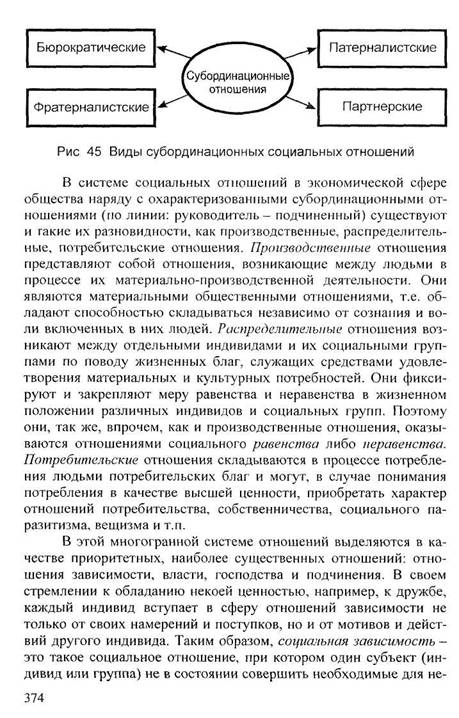

Официальные и неофициальные отношения, в которые вступают люди друг с другом, чрезвычайно разнообразны. Они могут быть кратковременными (попутчики в поезде), долговременными (друзья, сослуживцы), постоянными (родители и их дети), причинно-следственными (преступник и его жертва), функциональными (заказчик и портной), учебными (преподаватель и студент), субординационными (начальник и подчиненный). Однако при всем своем многообразии социальные отношения обладают определенной структурой, которая с большей или меньшей очевидностью проявляется в их различных вариациях. Эта структура детально проанализирована выдающимся американским социологом Т. Парсонсом в его функциональной теории действия. Первый структурный компонент, который придает определенную значимость отношению "я" к какому-либо объекту (другому индивиду или предмету), это - "катектическая ориентация", т.е. возможность поддержания баланса удовлетворения — неудовлетворения интересов его личности. "Дело в том, - подчеркивает Т. Парсонс, — что отношение к объекту может приносить или не приносить удовлетворение действующему лицу" (9; 470). Второй компонент в структуре отношения - это его когнитивная, познавательная ориентация: индивид, вступая в определенные отношения с другими индивидами, избирательно относится к ним на основании имеющегося у него знания элементарных законов логики или опыта наблюдения. Наконец, третий компонент социального отношения, согласно Т. Парсонсу, представляет собой ценностную ориентацию, или оценочный аспект мотивационной ориентации действий индивида, суть которых выражена в проблеме: "Нельзя 370 съесть пирог и одновременно сохранить его". Этот третий компонент является по существу синтезом двух предыдущих и образует определенный моральный стандарт в отношениях индивида с другими индивидами. Разумеется, все три компонента отнюдь не всегда в одинаково явной форме присутствует в различных по содержанию и направленности отношениях. Известный американский социолог Ч. Кули, в частности, обратил внимание на то обстоятельство, что "отношение к другим людям . может быть отчетливым и детально определенным, как, например, когда какой-нибудь мальчик испытывает стыд, застигнутый матерью за занятием, которое та запретила, либо оно может быть смутным и расплывчатым, как, например, когда человек испытывает стыд, совершив нечто такое, что одна только его совесть, выражающая чувство ответственности, может обнаружить и осудить, но оно всегда присутствует" (4; 318). Казалось бы, нет никакого отношения в чувстве гордости или стыда, но само это чувство возникает только в отношениях индивида с другими людьми. Даже скупец, втайне любующийся своим золотом, утверждает Ч Кули, может почувствовать "мое" только в том случае, если он вспоминает о мире людей, над которыми он имеет тайную власть, вступает с ними в определенные, пусть даже только воображаемые отношения. Таким образом, к перечисленным выше разновидностям социальных отношений можно добавить еще воображаемые и реальные, мыслимые и немыслимые, осознанные и неосознанные, отчетливо выраженные и смутные, расплывчатые. В зависимости от количества взаимодействующих субъектов, их социальных статусов и ролей, простоты или сложности тех общностей, в которых связаны друг с другом индивиды, социальные отношения бывают простыми или сложными, а также - отношениями сходства и различия, равенства и неравенства. В качестве примера простой социальной общности, в пределах которой отношения складываются из взаимодействия единиц социального минимума - двух персон (мужа и жены), известный немецкий социолог Н. Луман приводит семью. Но эти отношения неизбежно разрушаются из-за исчезновения одного из этих элементов, их нельзя дифференцировать и потому модифицировать. Такие отношения существуют или не существуют. Более сложными оказываются отношения в политических сообществах; они сложно дифференцированы на отношения сотрудничества и соперничества, господ- 371 ства и подчинения, равенства и неравенства. Все они наполняются более сложным предметным содержанием, причем "господство, -отмечает Н.Луман- остается условием, при котором возможно возникновение структурной сложности". Здесь "интерес опирается на законность, которая его регулирует", а одна из задач теории общества состоит в том, чтобы "уловить возникающие неопределенности в связи с объективными оценками тех самых "законных" оснований общения" (5; 104-105). Широко распространенным типом социальных отношений в современном обществе являются субординационные отношения между руководителями и подчиненными. Особенно часто они проявляются в двух очень важных сферах общественной жизни - в экономической и политической. Их совокупность может быть представлена в четырех основных разновидностях: бюрократические, патерналистские, фратерналистские и партнерские отношения. Бюрократические (от фран. бюро — канцелярия + греч. кра-тос - власть; буквально - господство канцелярии) отношения, если освободить их от негативного оценочного налета, широко распространенного в белорусском и российском обществах, а следовать сущности их трактовки М. Вебером, базируются на административной иерархии. При наличии таких отношений за каждым работником жестко закреплены его функциональные обязанности. Наальники принимают решения, а подчиненные обязаны их выполнять, строго следуя букве и сути распоряжений. Контроль за деятельностью сотрудников и всей организации представляет собой отлаженную процедуру текущих проверок. Ответственность за успех дела и возможные провалы несет соответствующий исполнитель. Контакты между начальниками и подчиненными носят в основном официальный (формальный) и деперсонифицированный характер и ограничены отношениями чисто служебного свойства. При патернализме (от лат. патер - отец) четко выражена иерархичность отношений, а права "хозяина", который обычно принимает единоличные решения, неоспоримы. От подчиненных требуется и ожидается лояльность по отношению к начальнику. "Хозяин" бдительно контролирует действия своих подчиненных, но при необходимости принимает на себя часть возложенных на них функций. Ответственность за успех дела или возможные провалы - общая. "Хозяин" строго поддерживает единство организации, но не путем формальной регламентации, а благодаря утверждению 372 и постоянному сохранению своего личного влияния. Несмотря на строгую иерархию, взаимоотношениям придается личностный характер, выходящий за чисто служебные рамки. В случае фратерпализма (от англ. фратер - брат) иерархичность в отношениях старательно сглаживается и смягчается. Господствует стремление принимать решения коллегиального после их коллективного обсуждения. Тем самым руководитель в отношениях со своими подчиненными претендует скорее на роль "лидера", а не "начальника" или "хозяина". Подчиненным представляется достаточная самостоятельность, а в совместной деятельности предполагается взаимная помощь и поддержка как со стороны руководителя, так и рядовых работников. Любой успех рассматривается как общая заслуга всего коллектива, любой провал - как общая для всех членов коллектива беда. Отношения в такой организации носят подчеркнуто неформальный характер. В случае партнерства (от франц. партнер - участник совместной деятельности) иерархические отношения хотя и существуют, но ярко не выражены. Решения принимаются на основе совместного обсуждения, где каждый вносит предложения в соответствии со своей квалификацией и сферой компетентности. Руководитель не приказывает, а координирует общие действия. За каждым сотрудником четко закреплены соответствующие функции, причем руководитель в них не вмешивается, а текущий контроль чаще всего не предусмотрен. Подчиненные должны понимать смысл принимаемых решений и выполнять их в процессе самостоятельной работы. Несмотря на коллегиальность принимаемых решений и действий отношения между сотрудниками деперсонифицирова-ны и переведены на служебно-контрактную основу. Партнерство отличается демократизмом - самостоятельные индивиды объединяются для совместной деятельности по свободному контракту, а руководитель в качестве координатора распределяет задания и контролирует соблюдение оговоренных условий и обязанностей. Конечно, выделенные четыре типа отношений в "чистом" виде встречаются редко, патернализм, в частности, нередко реализуется при наличии элементов фратернализма или бюрократизма: - все, в конечном счете, зависит от состава участников совместного действия, характера, содержания и направленности той организации, в пределах которой люди вступают между собой в экономические, политические, учебные и иные отношения. 373

i о социальные действия, если и пока другой субъект не совершит ожидаемых от него действий, способствующих определенной дея-1ельности первого субъекта. В таком случае действия второго субъекта будут выступать в качестве доминирующих, а первого — зависимых. В повседневной жизни нередко встречаются ситуации, когда личность или социальная группа в отношении одной цели или ценности является зависимой от другого индивида или социальной группы, а в отношении другой цели или ценности - доминирующей. Например, футболисты какого-либо спортивного клуба зависят от руководства этого клуба и тренера в размере вознаграждения, распределения игроков на основных и запасных, в определении своих игровых амплуа (нападающий, защитник и т.п.), но и тренер, и руководство спортклуба зависят от футболистов, от их стремления сыграть интереснее, качественнее, эффективнее. Здесь четко прослеживаются отношения взаимозависимости. |

|||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 433. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

ка», т.е. «принять роль другого» Участвующий в таких процессах индивид «может принять всеобщие установки всех других подобных индивидов по отношению к этим процессам», которые реализуются «в эмпирических отношениях и взаимодействиях» и, вследствие этого, «соответствующим образом направлять свое собственное поведение» (2; 227).

ка», т.е. «принять роль другого» Участвующий в таких процессах индивид «может принять всеобщие установки всех других подобных индивидов по отношению к этим процессам», которые реализуются «в эмпирических отношениях и взаимодействиях» и, вследствие этого, «соответствующим образом направлять свое собственное поведение» (2; 227).

изошло в случаях с Наполеоном, Чайковским или Достоевским. В-четвертых, социальные отношения связывают определенным образом индивидов и их группы, когда объектом этих отношений становятся их коренные интересы и потребности (экономические, культурные и др.) и когда в процессе развития этих отношений индивиды выступают в качестве носителей определенных социальных статусов и ролей, в большинстве своем не являющихся ни взаимно заменимыми, ни симметричными.

изошло в случаях с Наполеоном, Чайковским или Достоевским. В-четвертых, социальные отношения связывают определенным образом индивидов и их группы, когда объектом этих отношений становятся их коренные интересы и потребности (экономические, культурные и др.) и когда в процессе развития этих отношений индивиды выступают в качестве носителей определенных социальных статусов и ролей, в большинстве своем не являющихся ни взаимно заменимыми, ни симметричными.

Есгь еще одно существенное отличие неофициальных отношений между людьми от официальных. В случае официальных отношений редко приходится выбирать, кто, с кем и в какие по содержанию коммуникации, контакты должен вступать. Кто в университете ректор, декан, преподаватель, а кто - студент, чаще всего зависит не от моего выбора, а от сложившейся в данном учебном заведении ситуации, уровня образования, квалификации, опыта, авторитета и многих других характеристик работающих в нем людей. А в неофициальных отношениях, пожалуй, решающую ро ть играет именно личностный выбор. Такой выбор осуществляется партнером по общению в зависимости от присущей каждому из них потребности в общении и взаимодействии с вполне определенными по своим личностным качествам человеком.

Есгь еще одно существенное отличие неофициальных отношений между людьми от официальных. В случае официальных отношений редко приходится выбирать, кто, с кем и в какие по содержанию коммуникации, контакты должен вступать. Кто в университете ректор, декан, преподаватель, а кто - студент, чаще всего зависит не от моего выбора, а от сложившейся в данном учебном заведении ситуации, уровня образования, квалификации, опыта, авторитета и многих других характеристик работающих в нем людей. А в неофициальных отношениях, пожалуй, решающую ро ть играет именно личностный выбор. Такой выбор осуществляется партнером по общению в зависимости от присущей каждому из них потребности в общении и взаимодействии с вполне определенными по своим личностным качествам человеком.