Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ 20 страницаВторая особенность системы личности заключается в ее открытости. Личность — открытая социальная система, которая находится в постоянном взаимодействии с окружающей социальной средой. В ней познание окружающего природного и социального мира осуществляется и сопоставляется в единстве с переживаниями и реальными действиями, направленными на адаптацию к этому миру или на изменение его. Природные свойства индивида выступают только в качестве предпосылок для формирования личности, без которых она развиваться не может, но которые никоим образом не выражают ее социальную сущность. Последняя формируется, развивается и реализует свои социальные качества, свою индивидуальность и неповторимость только в непрестанном взаимодействии с социальным окружением, только в общении и деятельности, осуществляемой совместно с другими людьми. Третья особенность личности заключается в том, что это динамически изменяющаяся система, находящаяся в процессе изменений. Скажем, способности личности развиваются, интересы могут изменяться, установки или убеждения способны в определенных социальных обстоятельствах меняться на совершенно иные, даже противоположные. Четвертая особенность личности проявляется в том, что она действует в обществе как самопозиающая, т.е. познающая сама себя система. Как уже отмечалось, личность осознает сама себя, причем это осознание совершается в постоянном взаимодействии с другими. В классическом социологическом исследовании, проведенном Ридом Баином (США), было установлено, что дети в процессе своего социального развития овладевают словами, обозначающими себя, позднее, чем словами, употребляемыми для обозначения других людей. Из этого был сделан вывод, согласно которому мы узнаем «о нас» от «них», т.е. самопознание личности развивается только в процессе взаимодействия с другими людьми, и человек в процессе развития и саморазвития своей личности,  268 смотрится, как в зеркало, в другого человека, чтобы скорректировать свои слова, оценки, поступки. Пятая особенность личности заключается в том, что она предстает перед другими как саморегулирующаяся система. Известный американский психолог и социолог А. Маслоу установил, что существует два совершенно различных типа научения индивида. Один из них - «внешнее научение», т.е. приобретение знаний, навыков, умений от других людей, наподобие того, как я действую, складывая в свой карман монеты или ключи, полученные от кого-либо. Но есть другой, гораздо более трудный, но вместе с тем гораздо более важный тип научения - как «научится быть лучшим человеком, насколько это возможно», т.е. стать таким, каким человек способен стать. Этот тип А. Маслоу назвал «подлинным научением» или самоактуалиюцией. Самоактуализация, подчеркивал он, это не только конечное состояние, но прежде всего процесс развития своих возможностей, например, развитие умственных возможностей посредством интеллектуальных занятий. Самоактуализация дает возможность человеку раскрыться, узнать самого себя, определить свои способности и возможности, в полной мере использовать все это для самосовершенствования. Обладать самоактуализацией, развивать свои способности, знания, навыки, умения, повышать уровень своего профессионализма и компетентность в любой сфере- в науке, искусстве, политике, спорте и т.п., а тем самым регулировать свои поступки и свои отношения с другими людьми, - это и означает в совокупности то, что делает личность саморегулирующейся системой. Саморегулирование личностью своего поведения осуществляется как двухуровневый процесс. Первый его уровень составляет управление поведенческими актами на всех этапах их развертывания. Второй - действие самоконтроля, т.е. своеобразной обратной связи внутри процесса саморегулирования. Самоконтроль проявляется в прослеживании личностью всех звеньев своего поведенческого акта, их связи, последовательности, внутренней логики. Самоконтроль дает возможность учитывать внешние и внутренние условия протекания действия, хода его выполнения и в случае необходимости изменять его, включать дополнительные усилия, актуализировать потенциальные резервы личности. Саморегулирование не только отражает итоги самопознания, самоотношения и самоконтроля, но включает в себя элементы прогноза, экстраполяции личностью себя в будущее. Физиологи- 269 ческие механизмы этого процесса раскрыты в веденном в науку выдающимся российским физиологом П.К. Анохиным понятии «акцептора действия», в котором соотнесение действия с целью этого действия позволяет человеку корректировать свои поступки. Компонент возможного или желаемого будущего - весьма существенный момент саморегулирования, включенного в процессы саморазвития, самовоспитания личности. Шестая особенность личности воплощается в ее способности , действовать в качестве саморазвивающейся системы. Конечно, человека формирует и развивает окружающая его социальная ере-1 да — семья, школа, сверстники, трудовой коллектив. Но личность-это не воск, из которого можно слепить любую фигуру. Она обладает и самосознанием, и самооценкой, и самоактуализацией, и саморегуляцией. А это означает, что она в своих взаимодействиях с другими людьми выступает в качестве саморазвивающейся системы. Человек не только приспосабливается к определенным обстоятельствам, но и изменяет их своей активной деятельностью. Но, преобразуя окружающий мир, он тем самым преобразует, изменяет одновременно и самого себя — получает новые знания, уточняет свои оценки, изменяет свои установки и т.д., вырастает и физически, и интеллектуально, и духовно над самим «собой вчерашним». Следовательно, он действует как саморазвивающаяся система. В зависимости от своеобразия проявления социальных качеств индивида социологи различают два типа личности - модальный и базисный. Модальная личность трактуется как наиболее часто встре Кроме того, выделяют базисную личность, такой тип лично- ■ сти, которая является нормативной для данного типа культуры или социального слоя. Когда говорят о «подлинном интеллигенте», имеют в виду такие базисные черты этого типа личности, как духовная развитость, совестливость, богатство эмоциональной сферы, чуткость, отзывчивость, высокий профессионализм и т.п. Ко- 270 гда характеризуют «нового русского» («белоруса»), упоминают чаще всего такие базисные черты личности, как предприимчивость, напористость, цепкость, не очень высокий интеллектуальный и нравственный уровень, меркантильность и др. В социологии принято еще выделять маргинальный тип личности (от лат. marginalis- находящийся на краю). Маргиналом обычно называют человека, поставленного развитием общества на грань двух культур, с первой из которых он уже порвал или пытается порвать, а во вторую еще полностью не включился. Марги-нальность чаще всего возникает при миграции - из одного этнона-ционального региона в другой, из села в город и т.д. В любом случае маргинальность обусловлена социальными процессами, связана со стратификацией, а в личностном плане сопряжена с психическими переживаниями и может привести к неблагоприятным условиям, к двойственности, даже разорванности самосознания личности, к ее деперсонализации. В прикладной социологии существует еще один срез типологии личности, имеющий существенное значение для понимания особенностей взаимодействия каждого конкретного человека с окружающей средой и другими людьми. Каждый из нас в своей жизнедеятельности сталкивается с широкой сферой вещей и явлений, в той или иной степени затрагивающих наши жизненные интересы. Сюда входят здоровье, дети, удовлетворенность учебой или работой, материальное благополучие, личная безопасность, развитие культуры, спорт, честь и достоинство, политика и т.п. Некоторые из них имеют очень большое значение для нас, другие- гораздо меньшее, а есть и такие вещи, которые не имеют для той или иной личности никакого значения. Например, футбол для одного человека очень значим, а для другого он может вообще не существовать, поскольку никакого значения для него не представляет. Те вещи, явления, процессы, которые влияют на нашу жизнь, без особого труда можно отделить от тех, которые никак на ней не сказываются, и поместить первые из них в сферу значимости. Если эти вещи и явления проанализировать, то легко заметить, что среди них есть такие, которые подконтрольны нам, и мы можем оказывать на них влияние, а есть такие, над которыми мы не властны. Первые из них составляют сферу нашего влияния. При некотором размышлении мы убедимся в том, что сфера влияния у нас меньше, чем сфера значимости, поскольку есть немало вещей очень значимых для нас, но мы не в состоянии оказать на них нужное 271 нам влияние. Более того, мы придем к выводу, согласно которому у одних людей сфера влияния на других людей и на обстоятельства жизнедеятельности гораздо обширнее, чем у других. Вот здесь-то и открывается возможность разделить людей на две большие группы. Первую составляют те, кто целиком или в большей мере зависят от обстоятельств и других людей. Они вечно утверждают, что обстоятельства сильнее их, что сложившаяся ситуация не дает им возможности достичь желаемого успеха (в учебе, работе, политике, спорте и т.д.), что им мешают другие, блокирующие их действия, направленные на достижение цели или решение поставленной задачи. Их повседневные разговоры изобилуют такими оборотами: «Ничего не поделаешь», «От меня ничего не зависит», «Я вынужден так поступать», «Мне ни за что не дадут эту работу», «Она доведет меня до психушки» и т.п. Вторую группу составляют такие личности, которые всегда уверены в себе, готовы приложить максимум усилий, чтобы изменить обстоятельства к лучшему, активно преодолевают любые препятствия на пути к цели, а трудности не ослабляют их воли, а, напротив, мобилизуют и волю, и разум, и имеющиеся средства для успешного решения задачи. Для них характерны такие выражения: «Попробую доказать свою нужность», «Необходимо решить задачу при любых обстоятельствах», «Переберем все возможные варианты», «Пойдем другой дорогой», «Обязательно добьюсь». Действия первого типа личности - назовем ее личностью реактивного типа- развертываются чаще всего по схеме: «стимул -реакция». Такие люди находятся в большой зависимости от окружающей природной и социальной среды. Когда погода хорошая, они прекрасно себя чувствуют, если плохая — подавлены, угрюмы, раздражительны. Еще больше зависит такой человек от «социальной погоды». Если к нему хорошо относятся, заботятся о нем, потакают его желаниям и вкусам, у него прекрасное расположение духа, если же всего этого нет, он раздражителен, озлоблен, не удовлетворен ни другими людьми, ни самим собой. Человек такого типа все свои неудачи и поражения списывает на обстоятельства или чей-то злой умысел. Он все больше подчиняет себя внешним влияниям, во все большей степени ощущает себя жертвой, не способной контролировать ситуацию и потому не несущей ответственность за свои дела и поступки, за свою судьбу. Это выражается в бесконечных нареканиях на несправедливость и обвинениях окружающих людей в их черствости, неблагожелательности, не- 272

Различие этих двух типов личности проявляется во всем: и в мыслях, чувствах, и в поступках, и в оценках людей и событий. По-видимому, в мире не найдется человека, за редчайшими исключениями, который бы не понимал и не ощутил ценности любви. Каждому из нас хочется, чтобы нас любили, ласкали, нежили. Но гораздо важнее быть не пассивным объектом любви, а ее активным субъектом. Реактивные люди понимают любовь как состояние, полагая, что это чувство - вне пределов нашей компетен- 274

гут быть определены как наши личные успехи и победы. А это означает, что каждому необходимо начать работать над собой. Надо только помнить, что в моих силах - отыскать в себе и мобилизовать внутренние ресурсы, проявить волю и упрямство, творческий подход к решаемым проблемам, подчинить свои эмоции и желания высокой цели, стремится не столько иметь что-либо, сколько быть - быть активным, волевым, целеустремленным, настойчивым, и тогда черты базисной личности станут дополняться и обогащаться чертами личности модальной, особенности личности реактивного типа — особенностями личности проактивного типа. Тогда волнующие вас проблемы окажутся менее сложными, окружающие вас люди - более благожелательными, а выбираемые вами цели — более достижимыми. Итак, социологический анализ выделяет в личности ее социально-типические качества, составляющие в своей совокупности и функционировании целостную, устойчивую и динамически развивающуюся личностную систему. Только такая системность и целостность превращает личность в активно действующего субъекта социальных отношений и взаимодействий. Сама же активная деятельность личности в качестве субъекта социальных процессов становится возможной только благодаря овладению культурой, социальными нормами и правилами, стандартами поведения, которые наличествуют в обществе и определяют в решающей степени траекторию развития личности. Вопросы для самоконтроля и повторения 1. В чем состоит различие терминов «человек», «индивид», «личность»? 2. Что такое личность? 3. Какова социально-психологическая структура личности? 4. В чем проявляется индивидуальность и неповторимость личности? 5. Каковы основные социальные качества личности? 6. Каковы особенности личности как социальной системы? 7. Какие основные типы личности выделяет и изучает социология? Литература 1. Ануфриев Е.А. Личность. Гл. 5 //Социология /Под ред. Г.В. Осипова. 2. Бабосов Е.М. Прикладная социология. Гл. 17. Мн., 2000. 276 3. Инкельс А. Личность и социальная структура //Американская социо 4. Кови С. Семь навыков лидера. Деловой бестселлер. Навык 1: Будьте 5. Кон И.С. Социология личности. М, 1967. 6. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М, 1977. 7. Маслоу А. Самоактуализация //Психология личности. Тексты. М, 1982. 8. Мид Дж. Интернализованные другие и самость //Американская со 9. Роджерс К. К науке о личности //История зарубежной психологии. 10. Сорокин П.А. Положение личности в системе социальных координат 11. Фрейд 3. Я и Оно //Психология бессознательного. М., 1990. 12. Фромм Э. Бегство от свободы. М, 1986. 13. Ядов В.А. Диспозиционная концепция личности. Л., 1979. Глава 21. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ Человек, рассматриваемый в его индивидуальности, т.е. в качестве личности, и человек в его родовом понятии, т.е. как все люди, человечество, является, с одной стороны создателем, творцом общества, которое возникает только в процессе человеческой деятельности. Но, с другой стороны, он выступает как творение общества, ибо только включаясь в социальные взаимоотношения, вбирая в себя социальный опыт, усваивая нормы, правила, идеалы культуры, человек становится социально развитым существом, становится личностью. Многогранный процесс усвоения индивидом социального опыта, определенной системы знаний, норм, ценностей, образцов поведения, присущих определенной социальной группе и обществу в целом и позволяющих ему функционировать в качестве активного субъекта общественных отношений и деятельности, называется социализацией. Однако сказанное не исчерпывает содержания многогранного процесса, каковым является социализация. То, что мы сказали о ней, концентрирует внимание на вхождении индивида в социальную среду, усвоении им социальных влияний, приобщении его к системе социальных связей и отношений, к нормам и правилам поведения, к ценностям культуры. Если этим ограничиться, то личность предстает как пассивный продукт социализирующего 277 влияния среды. На самом же деле личность в процессе своего формирования очень избирательно относится к внешним воздействиям, включая и самых влиятельных для нее индивидов; она постепенно приобретает способности познания и оценки не только окружающих людей и их действий, но и самой себя. По мере взросления она все чаще осуществляет самостоятельный выбор собеседников, интересов и целей своих действий, т.е. становится все более активным субъектом социальных отношений и взаимодействий. Иными словами, формирующаяся личность не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в свои собственные оценки, ориентации, установки, в свои собственные действия. Этот, очень важный момент преобразования социального опыта как раз и фиксирует не просто пассивное его принятие и освоение, но предполагает активность индивида в личностном переосмыслении и преобразовании социального опыта, возникновение у него стремления и умения осуществлять «индивидуализированную прибавку» к уже существующему опыту, продвигать его на новую ступень. В таком понимании социализация существенно расширяет диапазон своего действия, а формирующаяся в процессе его осуществления личность предстает не только в качестве объекта, но и активного субъекта общественных отношений и взаимодействий, испытывающего влияния окружающей социальной среды и одновременно влияющего на эту среду, на ее изменения. Таким образом, социализация — это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, идеалов, ценностей и норм культуры путем вхождения в социальную среду, в систему социальных взаимодействий с другими людьми, а с другой стороны, процесс активного воспроизводства социального опыта, ценностей, норм, стандартов поведения за счет активной социальной деятельности, личностной переработки и видоизменения социального опыта. «Поскольку личность, - подчеркивает выдающийся американский социолог Т. Парсонс, — это усвоенная в процессе обучения организация индивида, процесс социализации имеет решающее значение для ее формирования и функционирования» (7; 503). Различаются две основные формы социализации — направленная и ненаправленная. Ненаправленная, или стихийная форма социализации - это как бы стихийное «автоматическое» формирование определенных 278 социальных качеств в процессе и результате пребывания индивида is непосредственном социальном окружении — в кругу семьи, сверстников, сослуживцев и т.п. Направленная форма социализации - это специально разработанная обществом или его определенными институтами и организациями система средств воздействия на развивающуюся личность с целью сформировать ее в соответствии с доминирующими в данном обществе (или общности) ценностями, идеалами, интересами и целями. Одним из важных способов направленной социализации является воспитание - процесс сознательно организованного, планомерного и целенаправленного воздействия на сознание и поведение развивающейся личности с целью формирования у нее определенных понятий, ценностных ориентации, принципов, социальных установок и подготовки ее к активной производственной, общественной и культурной деятельности. Направленная и ненаправленная, стихийная формы социализации могут в определенных обстоятельствах согласовываться, гармонизироваться друг с другом или, наоборот, противоречить друг другу. В последнем случае может возникнуть конфликтная ситуация, осложняющая и затрудняющая процесс социализации. Поскольку стихийная форма социализации, детерминированная преимущественно микросоциалыюй средой (семья, компания сверстников и т.п.), нередко несет в себе немало устаревших, отживших норм, правил, стереотипов поведения; она может наряду с положительным воздействием на личность оказать на нее негативное влияние, способное подтолкнуть ее к отклоняющимся от общепринятых в обществе норм, к социальной патологии. Следовательно, стихийная социализация без включения механизмов направленной социализации может стать ущербной как для формирования личности, так и для определенной социальной общности и общества в целом. Поэтому очень важно ее дополнение, а в некоторых случаях и преобразование корригирующим целенаправлен-: ным влияниям направленной социализации. Однако и направленная социализация отнюдь не во всех случаях приводит к положительному воспитательному результату, особенно тогда, когда она применяется в антигуманных, реакционных целях (например воздействие фашистской идеологии, проповедь расизма, деятельность деструктивных религиозных сект, наподобие сатанистов и др.). Поэтому направленная социализация может привести к позитивному формированию личности только в 279

Если исходить из известного утверждения, согласно которому человеком рождаются, а личностью становятся, то процесс социализации по своему содержанию есть процесс социального становления и развития личности, который начинается с рождением индивида и продолжается всю его жизнь. Весьма существенным началом, посредством которого осуществляется социализация личности, является ее идентификация... Сущность ее заключается в том, чго человека формирует не столько сама по себе окружающая среда, сколько та система правил, норм и ценностей, с которыми он себя соотносит, не те нормы и правила, которые существуют в обществе, а те из них, с которыми он себя отождествляет. Каждый индивид причисляет себя к определенной группе, т.е. идентифицирует себя, свое «Я» с другими «Я», которые в своей совокупности составляют определенное «мы» (этническое, территориальное, социокультурное, политическое и т.п.), которое и цементирует несколько или множество личностей в социальную общность. Понятие идентификации было введено в науку знаменитым австрийским психоаналитиком Зигмундом Фрейдом первоначально для обозначения эмоциональной привязанности ребенка к матери, а впоследствии- в более широком понимании- стало трактоваться в качестве центрального социально-психологического механизма формирования способности индивида к самопознанию и саморазвитию. Известные американские социологи Ч. Кули, Дж. Мид, Т. Парсонс и другие интерпретируют идентификацию как принятие индивидом определенной социальной роли и вхождения его в определенную социальную группу, как процесс формирования социальных установок. Согласно Дж. Миду индивид, чтобы стать самим собой в] личностном плане, т.е. обладать самостью, должен быть членом] какого-то сообщества. Он «является индивидуальностью постоль-1 ку, поскольку принадлежит к какому-то сообществу, поскольку] перенимает в своем собственном поведении установления этогс сообщества (6; 233). Только принимая установки определенного сообщества пс отношению к себе, индивид начинает осознавать себя в качестве 280 члена данного сообщества, т.е. идентифицировать себя с ним, а тем самым и развивать свою индивидуальность. Организованное же сообщество (социальную группу), которое обеспечивает индивиду единство и развитие его самости, Дж. Мид, Т. Парсонс и другие социологи называют «обобщенным другим». Установка сообщества - это и есть установка обобщенного другого, воспринимая и усваивая которую, личность идентифицирует себя с данной общностью и одновременно соответствующим образом направляет свое собственное поведение. «Именно в форме обобщенного другого, — пишет Дж. Мид, — социальный процесс влияет на поведение вовлеченных в него и поддерживающих его индивидов» (6; 227). Индивид же в таком случае принимает установку обобщенного другого, поскольку она выражается в установках по отношению к поведению тех или иных индивидов, вместе с которыми он вовлечен в данную социальную ситуацию или данное социальное действие. Он становится самосознательной человеческой личностью как раз в той мере, в какой принимает организованные социальные установки данной социальной группы, к которой он принадлежит, по отношению к социальным проблемам разного рода, с которыми сталкивается эта группа или сообщество. Например, в политике индивид отождествляет себя с политической партией и принимает организованные установки этой партии по отношению к остальной части общества, к существующим в обществе социальным проблемам и социальной ситуации, поступая в соответствии именно с такими установками. Однако развертывание процесса социализации, включая действие таких важных его социально-психологических механизмов, как идентификация и влияние обобщенного другого, во многом зависит не только от направленности и силы социализирующего влияния социального окружения — группы, общности и т.п., но и от индивидуальностей формирующейся личности, являющихся внутренними условиями, через которые преломляются внешние воздействия. Внутренний мир личности, рассматриваемый как сложная динамично развивающаяся система, предстает в своем функционировании в качестве субъективной стороны личности, определяемой воздействиями окружающей социальной среды, но остающейся, тем не менее, относительно самостоятельной и активной. А многочисленные и разнообразные связи личности с другими индивидами, с условиями ее бытия, определяющими ее жиз- 281 недеятельность, выступают в качестве объективной стороны личности. Обе эти стороны в процессе социализации связаны в единое субъектно-объектное взаимодействие, в процессе развертывания которого и формируют уникальные индивидуальные качества личности как активного субъекта социальных отношений и деятельности. Из огромного многообразия особенностей процесса социализации, проявляющихся по-разному у различных индивидов, социология вычленяет только те факторы, которые могу г характеризовать значительное число индивидуальное гей, а потому способны объединяться в определенные типы, например, возрасшые, половые, профессиональные, субкультурные и г.п. Именно с учетом таких типологических особенностей выделяю! различные этапы социализации. Первый ее этап - младенчество, охватывающее примерно два года жизнедеятельности, доступно ребенку изначально. Основной канал социализации на данном этапе общение Оно начинается с обмена улыбками с матерью, с обращения к ней и к другим вступающим с ним в контакт людьми и к домашним животным (кошки, собаки, попугаи и др.) неартикулированными, но эмоционально-выразительными звуками, а также жестами, мимикой. Постепенно эти средства общения дополняют, во многом их заменяют словесные формы общения и поведения, где слово, которому ребенка учат взрослые, уже обобщает не одно, а несколько ощущений, чувств, ожиданий и т.п., и является продуктом воплощения социального опыта в нормах и ценностях культуры. В связи с такой особенностью развертывания процесса социализации мышление, ценностные ориентации и продуктивное воображение в младенческом возрасте развивается гораздо медленнее и слабее, чем общительность, вырастающая из глубокой привязанности ребенка к матери, отцу, бабушке, дедушке, т.е. к тем людям, с которыми он находится в постоянном общении. |

||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 356. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

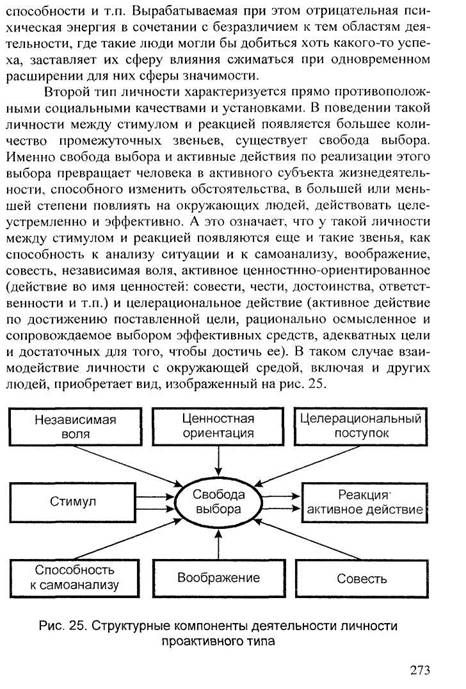

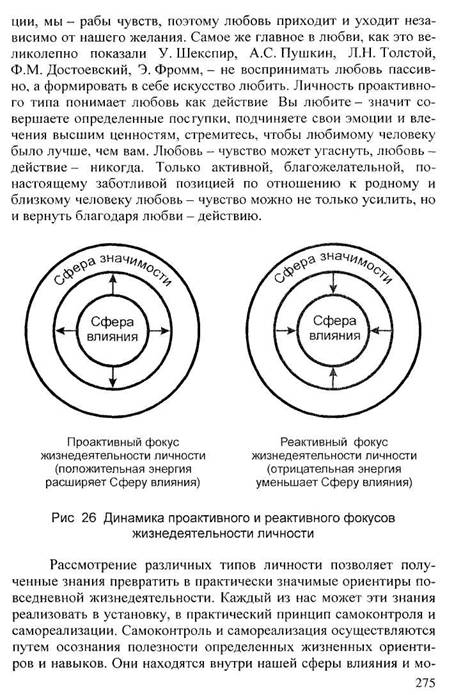

Личность такого типа — назовем ее проактивной — всегда действует активно и целеустремленно, она ни в какой мере в своих делах не зависит от того, идет ли дождь или светит солнце. Такая личность, разумеется, учитывает влияние окружающей среды и давление обстоятельств, но она действует не столько под их воздействием, сколько под влиянием цели действия - сознательно избранной, тщательно продуманной и выверенной, ставшей жизненной потребностью. На проактивную личность тоже влияют внешние факторы: физические, социальные, психологические, но ее реакция на эти воздействия осознанно или нет является ценностно-ориентированной (т.е. ориентированной на достижение какой-либо ценности - успех, престиж, материальное благополучие и т.п.) и целерациональной (т.е. все ее эмоции, поступки, ценностные ориентации направлены на достижение разумно выбранной цели). Человек такого типа зачастую оказывается выше обстоятельств, умеет подчинить их себе, всегда контролирует ситуацию, полностью отвечает перед собой и другими за свои поступки и дела, за свою судьбу. Такие люди также сталкиваются и с физической болью, и с неприятностями в служебных делах, и с непониманием, и с несправедливостью, но все эти и другие жизненные невзгоды и испытания становятся для них тем, в чем закаляются характер и воля, вырабатывается стремление и умение преодолевать трудности, достигать поставленную цель. Вырабатываемая при этом положительная и в сущности своей созидательная психическая энергия в сочетании с заинтересованностью в совершенствовании той области действительности, в которой происходит повседневная жизнедеятельность, приводит к успеху, побуждает расширять сферу их влияния не только на себя, но и на других людей, но свойственные им сферы значимости. Эти особенности динамики сферы влияния и значимости проактивного типа личности в сопоставлении с соответствующими сферами реактивной личности изображены на рис. 26.

Личность такого типа — назовем ее проактивной — всегда действует активно и целеустремленно, она ни в какой мере в своих делах не зависит от того, идет ли дождь или светит солнце. Такая личность, разумеется, учитывает влияние окружающей среды и давление обстоятельств, но она действует не столько под их воздействием, сколько под влиянием цели действия - сознательно избранной, тщательно продуманной и выверенной, ставшей жизненной потребностью. На проактивную личность тоже влияют внешние факторы: физические, социальные, психологические, но ее реакция на эти воздействия осознанно или нет является ценностно-ориентированной (т.е. ориентированной на достижение какой-либо ценности - успех, престиж, материальное благополучие и т.п.) и целерациональной (т.е. все ее эмоции, поступки, ценностные ориентации направлены на достижение разумно выбранной цели). Человек такого типа зачастую оказывается выше обстоятельств, умеет подчинить их себе, всегда контролирует ситуацию, полностью отвечает перед собой и другими за свои поступки и дела, за свою судьбу. Такие люди также сталкиваются и с физической болью, и с неприятностями в служебных делах, и с непониманием, и с несправедливостью, но все эти и другие жизненные невзгоды и испытания становятся для них тем, в чем закаляются характер и воля, вырабатывается стремление и умение преодолевать трудности, достигать поставленную цель. Вырабатываемая при этом положительная и в сущности своей созидательная психическая энергия в сочетании с заинтересованностью в совершенствовании той области действительности, в которой происходит повседневная жизнедеятельность, приводит к успеху, побуждает расширять сферу их влияния не только на себя, но и на других людей, но свойственные им сферы значимости. Эти особенности динамики сферы влияния и значимости проактивного типа личности в сопоставлении с соответствующими сферами реактивной личности изображены на рис. 26.

том случае, если она осуществляется в соответствии с высокими] нравственными критериями человеколюбия, свободы совести, мо-1 рального долга и ответственности, в соответствии с принципами и нормами демократического общества.

том случае, если она осуществляется в соответствии с высокими] нравственными критериями человеколюбия, свободы совести, мо-1 рального долга и ответственности, в соответствии с принципами и нормами демократического общества.