Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

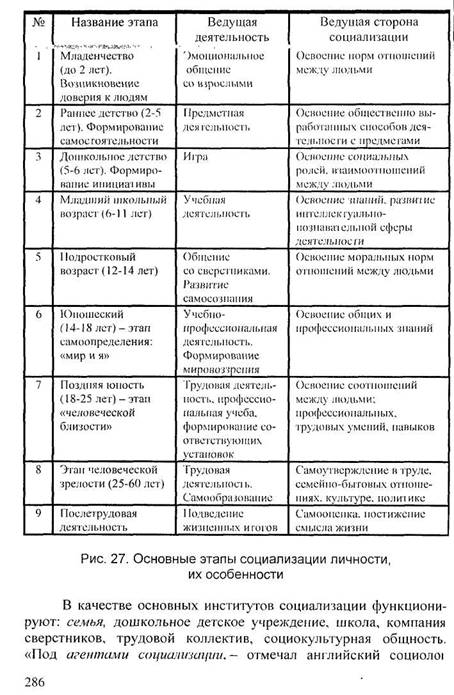

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ 21 страницаВторой этап социализации — детство, простирающееся примерно от двух до шести лет, т.е. до поступления ребенка в школу. В этот период ведущим каналом социализации становится игра, в первую очередь ролевая игра, которая представляет собой эмоционально-образное воссоздание поведения и действий взрослых, но осуществляющееся в игровой форме Основной формирующей ребенка в этом возрасте формой деятельности становится освоение различных ролей в игре в прятки, в куклы, в войну, в ав- 282 югонки и т.п., а также общение его с миром сказок, книжек с кар-i инками, художественно оформленных настольных игр, мультфильмов, видеофильмов, детских песен. В этом возрасте развитие воображения, фантазии и активно-вопрошающего отношения к миру (пресловутые «почемучки») значительно опережают обретение знаний и развитие умственных способностей. Третий этап социализации начинается с переломного для формирующейся личности события — перехода от «возраста игр» к «возрасту учения» в школе, завершаясь другим переломным событием — половым созреванием. Он охватывает возрастную когорту от 6-7 до 13-14 лет. Здесь опять-таки изменяется доминанта социализирующего процесса - ею становится обучение и по знание мира, осуществляемое с помощью учителей, учебников, активного приобщения к художественной литературе, другим видам культуры Такое изменение направленности и средств социализации приводит к активному, опережающему все другие психические процессы, развитию абстрактного мышления, оттесняющего на задний план художественную фантазию, продуктивное воображение (у большинства учащихся) одновременно с ослаблением эмоциональной отзывчивости и потребности общения. Последнее становится более избирательным, но зато и более стабильным, что находит свое воплощение прежде всего в дружбе, которая, возникнув в школьные годы, сохраняется нередко на всю жизнь.  Четвертый этап социализации начинается еще в школьные годы, имеет своим нижним пределом половое созревание, когда подростки превращаются в юношей и девушек, приобщаясь к миру взрослых людей, а верхним рубежом — завершение учебы В этом периоде происходит существенное изменение в самосознании и самооценке формирующейся личности, возникает потребность в выработке мировоззренческих установок, смысложизненных принципов, в самоуважении и уважении со стороны окружающих людей, в самостоятельном обдумывании и конструировании системы ценностей, связанных с ними ценностных ориентации. Сохраняется социализирующая доминанта, воплощенная в потребности познания мира и окружающих людей, но она изменяет свою дислокацию: юноша, обдумывающий житье, стремится получить нужные ему знания, ценности, систему оценок и представлений о добре и зле, благородстве и подлости не из учебников и уроков, а из собственного опыта и общения со сверстниками, из активного приобщения к художественной литературе, музыке, театру, не- I 283 сколько позже - к политической, религиозной и иной активной деятельности. Именно в этот период происходит формирование жизненных позиций будущих революционеров, музыкантов, поэтов, актеров, спортсменов, конструкторов, математиков и т.д. Приобретение из разных источников, а не только из учебников, различных знаний, жизненных наблюдений, оценок, - одним словом, разнообразного жизненного опыта, становится теперь преимущественным средством формирования самосознания, мировоззрения, жизненной позиции. В это время в воспитании и самовоспитании молодого человека резко возрастает роль культуры, прежде всего искусства; его узкий личный жизненный опыт расширяется и обогащается опытом героев, живущих в мирах, созданных Л. Толстым, У. Шекспиром, П. Чайковским, Ф. Феллини и других мастеров культуры, а также вовлечением в сферу спорта, политики, рекламной деятельности и т.д. Четвертым этапом завершается дотрудовая стадия социализации и открывается путь к следующей ее стадии - трудовой. Она начинается пятым этапом социализации, знаменующим собой переход от систематического обучения к продуктивному труду В этот этап человек входит в качестве социально и духовно сформировавшейся личности, обладающей более или менее разносторонне развитым сознанием и самосознанием, более или менее прочными мировоззрением, системой ценностей и социальных установок. Тот факт, что в процессе развертывания этого этапа личность не только усваивает социальный опыт, но и активно воспроизводит его, обогащает его новым содержанием, придает особое социальное значение именно этому периоду. На этом этапе важную роль приобретает специализация, выражающаяся в разделении труда, в силу чего она, с одной стороны, способствует росту его производительности, а с другой - профессионально-квалификационному развитию личности. Специализация резко интенсифицирует развертывание социализационного процесса, который на этапе трудовой деятельности осуществляется на трех уровнях со-; циализации личности: 1)как члена специфической профессио^ нальной группы (микроуровень); 2) как члена конкретного трудо-j вого коллектива или организации (микроуровень); 3) как принад-j лежащего к работающей части населения определенного государства (макроуровень). Социализация на этом этапе приобретает две возможност! соединения с процессом культурализации, т.е. приобщения личн 284 еж к ценностям, нормам и идеалам культуры. Одна из них, ограничивающая духовное развитие личности, заключается в том, что человек, завершив определенный уровень обучения в системе образования, стремится сохранить (нередко — забыть) усвоенные шания, ценности, вкусы. Вторая, создающая широкие возможности для дальнейшего духовного развития личности, проявляется в гом, что человек, став взрослым и начав свой самостоятельный трудовой путь, продолжает овладевать богатствами культуры посредством самообразования, самовоспитания, саморазвития. Этот путь неустанного духовного обогащения личности через активное включение в сферу культуры особенно значим в нашу эпоху, когда значительно расширился круг интеллектуально развитых людей, подготовленных предшествующим образованием и воспитанием к самостоятельному духовному развитию, а демократизация общества сняла идеологические, цензурные и другие препоны для приобщения к культурным ценностям различных эпох, народов и стран, к подлинным ценностям мировой культуры. Завершение трудового этапа социализации смыкается с началом ее шестого этапа, завершающей стадии - после трудовой деятепьноспт, когда человек переходит к заслуженному отдыху. Этим этапом охватывается весь период пенсионерского существования личности. Проблемы жизнеустройства людей пенсионного возраста в современном обществе приобретают большую социальную значимость, так как в структуре народонаселения люди пожилого возраста занимают значительное место. Поэтому проблемы послетрудовой стадии социализации становятся очень актуальными и важными, особенно в связи с углубляющимся социальным расслоением общества на богатых и бедных и значительно более масштабным представительством пожилых людей в составе бедняков. Взаимосвязь основных этапов социализации личности, особенностей каждого из них и основных видов деятельности, присущих этим этапам, отображена на рис. 27. Важное значение в социологии придается факторам и агентам социализации. В качестве важнейших факторов социализации выделяются: 1) биологические (в частности, биологическая наследственность индивида); 2) психологические (влияние на процесс социализации темперамента, характера, способностей формирующейся личности и т.п.); 3) социальные (экономические, политические, в частности, государственное устройство, культурные). 285

I Э. Гидденс, - мы будем понимать группы и социальные контексты, в рамках которых совершаются процессы социализации» (1; 82). Первоначальным и очень важным из этих социальных агентов является семья, представляющая собой не только первичную группу (по терминологии американского социолога Ч. Кули), характеризующуюся тесными, непосредственными связями и сотрудничеством и заключающую в себе тот особый тип сопереживаний и взаимного отождествления, для которого «мы» является естественным выражением (3; 328), но и естественную модель, микромир широкого социального макромира. В силу своей относительной устойчивости и стабильности, наличия эмоционально насыщенных взаимодействий, основанных на дружбе и любви, наличия определенной организации в ней человеческого общежития с определенными правилами, обязанностями, нормами поведения, соответствующей системой ценностей и оценок, семья получает широкие возможности для формирования личности как живой целостности, как существа индивидуального и одновременно социального. Школа является вторым важнейшим агентом социализации, ибо она выводит передачу знаний, умений и навыков за пределы первоначального непосредственного контакта родителей и детей, осуществляет силами учителя (ряда учителей) продуктивное обучение и образование большой группы учеников, передавая им единые для всех, но индивидуально усваиваемые каждым знания и ценности, нормы поведения, необходимые для самостоятельной и творческой жизнедеятельности личности в обществе. Важным агентом социализации является и трудовой коллектив, который специализирует и профессионализирует социализирующее воздействие социальной среды на личность, развивая и поддерживая не только ее приверженность усвоенным ценностям, нормам, традициям, но и ее индивидуализированное их воспроизводство, приводящее к новаторству, к обновлению, расширению и обогащению социального опыта как индивида, так и социальной группы (общности). Очень важную социализирующую роль в формировании личности выполняет система культуры. Представляя собой саморазвивающуюся систему творческой человеческой деятельности и продуктов этой деятельности в виде ценностей, норм, правил, образцов поведения, - культура оказывает определяющее влияние на формирование и развитие личности. Великий русский писатель 287 Ф.М. Достоевский усматривал важную социализирующую миссию художественной литературы и в целом культуры в том, что она делает два шага навстречу человеку. Первый ее шаг состоит в том, чтобы сделать из индивида личность, обладающую собственным неповторимым, уникальным «Я», ибо, прежде чем стать кем-нибудь: крестьянином, инженером, врачом, писателем и т.п., человек сначала должен стать самим собой (позже американский социолог Ч. Кули назвал это «самостью»). Но если культура ограничится только этим шагом, то сформировавшееся «Я» сможет самовозгордиться, вознестись в своих вожделениях выше всех людей, что проявляется в индивидуализме, нарцисизме, может даже в своем самомнении и самовознесении «переступить закон», т.е. стать преступником. Поэтому, считал Ф.М. Достоевский, необходим второй шаг культуры к человеку, заключающийся в том, чтобы сформировать у него привычку и потребность относиться к другому человеку именно как к человеку, уважать его стремления, мысли, взгляды, убеждения, его позицию. Только идя таким путем, культура способна сформировать социально развитую, духовно богатую личность, в которой органически соединены стремления к истине, добру и красоте. Эта идея Ф.М. Достоевского нашла свое преломление и конкретизацию в деятельности американских социологов, поборников культурного детерминизма (Ф. Боаз, Р. Бенедикт, М. Мид). Р. Бенедикт, в частности, утверждал, что личности - это крошечные копии окружающей их культуры, поэтому «культура- предписание личности». Обосновывая решающую роль культуры в социальном становлении индивида, М. Мид сделала вывод: «культура - это источник личности». Разумеется, культура оказывает социализирующее влияние на формирование личности не обособленно от других институтов социализации, а вместе с ними и через них, что резко усиливает воспитательный результат этого процесса. Все институты социализации, взаимодействуя друг с другом, оказывают мощное воздействие на две основные тенденции в формировании личности и ее социальном развитии: 1) тенденцию усвоения индивидом социального опыта, ценностей и норм культуры и 2) тенденцию творческого их воспроизводства, обогащения и преобразования в деятельности личности как активного субъекта общественно-исторического процесса. 288 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вопросы для самоконтроля и повторения В чем состоит сущность социализации личности? Каковы особенности ненаправленной (стихийной) и направленной социализации? Какова социализирующая роль идентификации и обобщенного другого? Каковы основные этапы социализации личности? Какие факторы влияют на социализацию личности? В чем состоит роль таких агентов социализации, как семья, школа, трудовой коллектив? В чем заключено социализирующее значение культуры?

1. Гидденс Э. Социология. Гл. 3. М., 1999. 2. Кравченко А.И. Введение в социологию. Гл. 4. М., 1995. 3. Кули Ч. Социальная самость //Американская социологическая мысль. 4. Кули Ч. Первичные группы //Американская социологическая мысль. 5. МидДж. Интернализованные другие и самос!Ь //Американская со 6. Мид Дж. Азия //Американская социологическая мысль. Тексты. М., 1996. 7. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения 8. Смелзер Н. Социология. Гл. 4. М., 1994. 9. Фролов С.С. Социология. Гл. 4. § 4.2. М., 1996. Глава 22. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС И СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ ЛИЧНОСТИ Каждый человек в своей жизни взаимодействует с множеством других индивидов. В этом огромном пространстве социальных взаимодействий мы замечаем, что поступки людей, их отношения друг с другом в решающей степени определяются положением, которое они занимают в обществе. Нам легко представить президента страны, выступающего с речью на заседании парламента, но трудно представить крупного банкира или предпринимателя, просящего милостыню в проходе у станции метро «Октябрьская» в Минске. Положение, занимаемое человеком в обществе и связан- 10 Зак 2030 289 ное с определенными правами и обязанностями, называют социальным статусом. Термин «статус» вошел в социологию из латинского языка и первоначально, в Древнем Риме, означал правовое положение юридического лица. Спустя две тысячи лет, в конце XIX века, английский историк Г.Д.С. Мейн начал употреблять его в социологическом смысле- для обозначения социальной позиции, занимаемой той или иной личностью в социальной структуре общества. Существенный вклад в развитие теории социального статуса внесли такие известные социологи, как Р. Линтон, Р. Мер-тон, Р. Тернер, Т. Парсонс и др. Согласно современным представлениям, социальный статус — ото соотносительное положение (позиция), занимаемое личностью или группой в обществе в соответствии с профессией, социально-экономическим положением, политическими возможностями, полом, происхождением, семейным положением. Понятие социального статуса характеризует место личности в социальной структуре общества, в системе общественных взаимодействий, в ее деятельности в различных сферах жизни и, наконец, оценку деятельности личности со стороны общества. Оценка может выражаться в различных качественных и количественных показателях: авторитет, престиж, привилегии, уровень доходов, зарплата, премия, награда, звание, слава и т.п. Р. Линтон счел необходимым выделить «двойственное значение» понятия социальный статус. Каждый человек, утверждал он, обладает определенным социальным статусом, в соответствии с которым занимает определенное место в социальной иерархии, например, губернатор штата, шериф, полицейский и т.п. Но в то же время каждый индивид совмещает в своем лице несколько статусов, будучи одновременно губернатором, членом республиканской партии, мужем, отцом, игроком в бейсбол и т.д. Иногда эти статусы приходят в противоречие друг с другом. В таком случае индивид, выполняя предписания одного из социальных статусов, оказывается вынужденным игнорировать требования другого. В своем реальном поведении индивид обычно стремится сохранить свой социальный статус или повысить его. Порой человек вынужден жертвовать многим, чтобы поступать в соответствии с требованиями своего социального статуса - воздерживаться от тех или иных желаний, быть сдержанным в присутствии посторонних, соблюдать правила этикета, требования морали и права и т.п. 290 Многогранность личности воплощается не в одном, а в нескольких присущих ей статусах. Охарактеризуем, например, доцента Н. Физик- его профессия, доцент кафедры теоретической физики - его должностной статус, 42 года- его возрастная характеристика, мужчина— его половой отличительный признак, ниже среднего по размерам доход — экономическая особенность вузовского преподавателя в кризисном обществе, работник умственного труда (интеллигент) - стратификационная характеристика, член партии народного согласия - политическая позиция. Все эти характеристики описывают социальную позицию одного и того же человека, но с различных сторон. Каждая из них имеет социальный смысл только в соотнесенности с позициями других людей: позиция доцента- с позициями студентов или заведующего кафедрой, декана; позиция интеллигента- с позициями рабочего, милиционера или предпринимателя; позиция мужчины с позицией женщины: жены, сестры, сотрудницы, соседки и т.п. Все эти и им подобные характеристики, взятые вместе в своей целостности, дают возможность представить социальный статус данной личности. В различных странах, в различных системах культур и на разных этапах их развития, критерии важности или неважности различных социальных статусов оказываются различными. Скажем, статус священника в Италии или Польше оценивался обществом выше, чем статус шахматного гроссмейстера, в то время как в бывшем Советском Союзе оценки этих статусов были противоположными. Сегодня в Беларуси, как и в других странах СНГ, статус шахматиста в общественном мнении существенно снизился, а статус священника существенно возрос. Поскольку каждого человека характеризует не один, а несколько статусных признаков, Роберт Мертон ввел в социологию специальное понятие - «статусный набор», применяемое для обозначения всей совокупности статусов данного индивида. Итак, статусный набор представляет собой всю совокупность статусов, характеризующих данную личность в многообразии ее взаимодействий с другими личностями с точки зрения выполнения своих прав и обязанностей. В этой совокупности чаще всего выделяется ключевой, или главный статус, наиболее характерный для данного индивида. Именно по этому статусу его выделяют окружающие или отождествляют его с ним. Некоторые статусы являются настолько яркими, что превращаются в главные для 291 индивида, независимо от того, каков в целом набор его статусов. Достаточно назвать имя: Александр Македонский, - как мы тут же назовем его полководцем, безошибочно определяя его главный статус, который предопределил его вхождение во всемирную историю в качестве великой личности. Точно так же мы поступим при упоминании имени Петра Ильича Чайковского, безошибочно называя его великим композитором, или Микеланджело, относя его к великим художникам. Из приведенных примеров видно, что главным в жизнедеятельности человека выступает тот статус, который определяет установку и направленность личности, содержание и характер ее деятельности, стиль жизни, манеру поведения, круг знакомых и т.п. В социологии принято различать два статуса - личный и социальный. Социальный статус употребляется обычно в двух значениях- в широком и узком. Когда этот термин употребляется в широком смысле, речь идет, как уже отмечалось, о положении, занимаемом человеком объективно в социальной структуре общества. Но существует специфическое восприятие социального статуса человека в общественном мнении, в предрассудках, которые далеко не всегда совпадают с реальным социальным статусом данного индивида. В таком случае обыденное сознание, молва, слухи и т.п. не считаются с индивидуальными качествами той или иной личности, а оценивают представителей той или иной социальной группы по бытующему шаблону: «все чеченцы - бандиты», «все предприниматели - жулики», «все строители - пьяницы». Личный статус отличается от социального тем, что положение, занимаемое человеком в малой группе, определяется именно индивидуальными качествами личности. Поэтому социальный статус играет приоритетную роль среди незнакомых, а личный -среди знакомых людей. Когда каждый из нас представляется незнакомым людям или знакомит их со своим приятелем, сослуживцем и т.п., то обычно называет прежде всего социально-статусные характеристики представляемого- социальное положение, место работы, национальность и др. А когда мы общаемся с хорошо знакомыми людьми, для них важнее всего не социально-статусные, а индивидуально-личностные характеристики человека - его доброта, отзывчивость, порядочность и т.п. В процессе социального взаимодействия может обнаружиться несовпадение статусов. Оно возникает, как правило, в двух слу- 292 чаях: 1) когда индивид занимает высокую статусную позицию в одной социальной группе и низкую - в другой, 2) когда права и обязанности одного статуса противоречат правам и обязанностям другого статуса или мешают их выполнению. Например, доцент Н. может обладать высоким профессиональным статусом, но одновременно быть посредственным или даже плохим танцором, игроком в волейбол или в шахматы. В этом случае мы имеем дело с несовпадением статусов первого рода. Но возможна и совершенно иная ситуация. Тот же самый доцент может оказаться взяточником во время приема вступительных экзаменов в вуз у абитуриентов. В таком случае возникает принципиальная несовместимость двух статусов: характерные признаки поведения взяточника находятся в разительном противоречии со статусом доцента, с необходимыми для него профессиональными характеристиками - быть квалифицированным преподавателем и воспитателем студенчества. В зависимости от того, занимает ли человек определенную статусную позицию благодаря наследуемым признакам (пол, раса, национальность) или благодаря собственным усилиям, различаются еще два вида статусов: предписанный и достигаемый. Скажем, мужчина- это предписанный, независимо от желаний, стремлений, усилий данный индивиду статус самим фактом его рождения в качестве особи мужского пола. Белорус- прирожденный статус, показывающий национальность данного индивида. Негр - прирожденный статус, характеризующий принадлежность данного индивида к определенной расе. Все эти три статусных признака -пол, национальность, расовая принадлежность - заданы человеку фактом его происхождения, независимо от его сознания, желания и воли. Правда, в последнее время выяснилось, что пол индивида можно изменить в результате хирургического вмешательства, когда мальчик или юноша, чувствовавший, мысливший, испытывавший влечение к чему-то или к кому-то как девочка, достигнув периода половой зрелости, усилиями врачей превращается в женщину или, наоборот, женщина становится мужчиной. Поэтому возникло разведение понятий биологического и социально приобретенного пола. Прирожденными, передающимися по наследству, являются дворянские титулы: князь, барон, граф, - передаваемые от отца к сыну самим фактом рождения последнего. Таким образом, предписанным является такой статус в обществе, который индивид за1 293 нимает независимо от своего сознания, желания, воли, усилии и над которым он не обладает контролем. От предписанного статуса существенно отличается тот статус, который достигается человеком благодаря его собственным усилиям, настойчивости, целеустремленности и называется поэтому достигаемым. Статус профессора, чемпиона мира или президента страны человек, как правило, приобретает, применяя свои знания, умения, навыки, затрачивая огромные усилия, преодолевая трудности и препятствия на пути к достижению цели. Поэтому достигаемым называется статус, который является вознаграждением данного индивида за его усилия, целеустремленность, настойчивость, волю к достижению поставленной цели или же оказывается следствием удачи и везения. Достигаемый статус требует от человека принятия самостоятельного решения и осуществления самостоятельных действий, постоянного контроля над ними и их сознательного корректирования в соответствии с выбранной целью. К достигаемому относится такой статус, который человек приобретает благодаря своей деятельности, успехам или заслугам. Почетным гражданином города, почетным доктором или заслуженным деятелем науки какой-то страны, зарубежного университета можно стать благодаря прошлым достижениям, даже не добиваясь специально такого звания. Социальный статус, особенно достигаемый, органично связан как с его оценкой окружающими людьми, так и с индивидуальной самооценкой, которая может совпадать или не совпадать с оценкой социальной группы или общества в целом. В оценке личностью своего социального статуса встречаются две крайности. Заниженная статусная самооценка обычно приводит к слабой сопротивляемости внешним влияниям, чужим мнениям и взглядам, к конформизму. Такие люди чаще всего не уверены в себе, подвержены пессимистическому мировосприятию. Наоборот, высокая самооценка чаще всего приводит к уверенности в своих силах и творческой активности, предприимчивости, жизненному оптимизму. Обязанности, в связи с которыми определяется статусная позиция личности, могут рассматриваться как личные обязательства, вследствие чего человек испытывает чувство персональной ответственности за выполнение этих требований. Но, поскольку все это соотносится с социальными позициями и ожиданиями других людей, каждый индивид в своей жизнедеятельности стремится сохранить или повысить свой социальный статус. 294 |

|||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 352. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

Литература

Литература