Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Оценка ТУ УАБ с использованием интегральных показателей.Для сравнительного анализа ТУ УАБ целесообразно использование интегральных показателей: 1. Боевого F1 2. Тактического F2 3. Технологического F3 4. Надежности F4 5. Эксплуатационно-технического F5 6. Выживаемости F6 7. Экономического F7

Интегральный показатель «боевой» включает в себя единичные показатели: 1) точность наведения F11 – EКВО (Нсбр, Тг) Точность наведения характеризуется круговым вероятным отклонением промаха в картинной плоскости относительно точки прицеливания и зависит от высоты сброса Нсбр и времени года Тг. 2) Поражающий фактор F12 – учитывает взаимодействие БЧ с целью. Для БЧ фугасного действия: Для проникающей БЧ: 3) Скорость соударения с целью F13 – Vcmax(Нсбр) Этот показатель характеризует уменьшение возможности УАБ при взаимодействии с объектом поражения. 4) Угол подхода к цели F14 – Өсmax(Нсбр). F14 оказывает влияние на уменьшение возможности и эффективность БЧ УАБ. Интегральный показатель «тактический» включает: 1) F21 – степень автономности – t (Нсбр) – характеризует степень участия летчика/ оператора в наведении УАБ на цель.

t(Hсбр)=1 – наведение полностью автономное. 2) F22 – Dmax(Нсбр) – дальность применения

F22 характеризует максимальное расстояние по оси Х между точкой сброса УАБ и точкой расположения цели в земной системе координат. 3) F23– продольный размер ЗВСбросов F23=Dmax(Нсбр)- Dmin(Нсбр) F23 определяет максимальный размер ЗВС по оси Х в земной системе координат. 4) F24 – поперечный размер ЗВС по оси Z в земной системе координат. ЗВС определяется как область пространства, из которой допустимо применение УАБ при условии сохранения заданной точности заведения или поражения цели с заданной вероятностью.

5) F25 – степень реализации захвата -

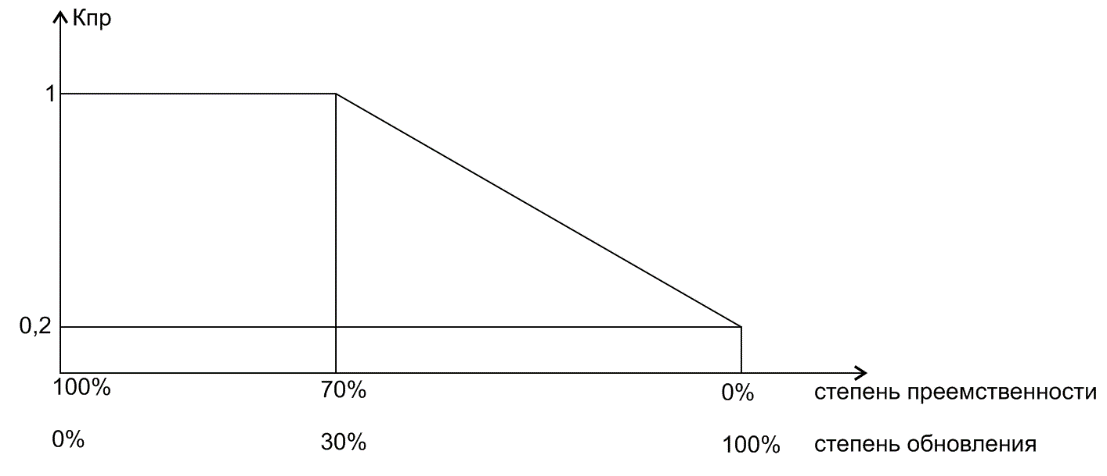

6) F26 – степень круглосуточности F26 –определяет возможность применения УАБ в течение суток. Для ТСН (телевизионная) Т<1. 7) F27 – степень всепогодности F27 определяется способностью используемой системой наведения вычислением функции в различных погодных условиях Вприм – суммарное время в процентах относительно года возможности применения УАБ, которая используется по району предполагаемого ТВД. 8) F28 – степень облачности- Об(Нсбр,Тг) F28 определяет степень применения УАБ по условиям облачности Об примен-я – суммарное время в процентах возможности применения УАБ по условиям выполнения задачи наведение по цель при выполнении совместного полета с ЛА- носителями на высотах более 100м в течение года. 9) F29 – допустимые диапазоны высот и скоростей сброса Hсбр мах – Нсбрmin Vсбр мах – Vсбрmin 10) F210 – относительное число типов ЛА-носителей, на которых возможно применение анализируемой УАБ 11) F211 – число вариантов сброса –m F211 характеризует способность УАБ не налагать ограничения на тактические приемы носителя при атаке цели. m=3 (с ГП, с пикирования, с кабрирования) 12) F212 – возможность залпового сброса F212 характеризует возможность УАБ осуществить залповое применение. 13) F213 – число УАБ в залпе – характеризует возможность использования при одном целеуказании нескольких УАБ по одной цели или по нескольким элементам групповой цели. 14) F214 – наличие взрывателя с дистанционным управлением F214 характеризует возможность изменения времени установки взведения взрывателя оператором/летчиком при выполнении боевой задачи. 15) F215 – возможность внутрифюзеляжной подвески. 16) F216 – возможность применение по подвижным целям, характеризует способность УАБ осуществлять наведение не по стационарной цели, но и на оперативно- обаруживаемые подвижные цели. 17) F217 – возможность захвата цели ГСН УАБ на траектории, характеризует возможность перехода на самонаведение 18) F218 – возможность перенацеливания- способность ГСН АУБ производить/воспринимать изменения целеуказания после сброса. 19) F219 – наличие ограничения по номенклатуре цели при наведении, характеризует способность осуществлять наведение в зависимости от характерных признаков цели. Интегральный показатель «технологический» включает в себя: 1) F31 – степень преемственности по отношению к предыдущим аналогам, показывает насколько разрабатываемый образец соответствует условиям производства. Опыт показывает, что обеспечение нового качественного изделия в приемлемые сроки с наименьшими финансовыми затратами можно достигнуть при 30% его обновлении.

Интегральный признак «надежность» включает в себя: 1) F41 – вероятность безотказной работы или коэффициент готовности То – средняя наработка на отказ Тв– среднее время восстановления(время ремонта или время замены отказавших элементов) Интегральный показатель «эксплуатационно-технологический» включает в себя: 1) F51 - назначенный ресурс Трес, характеризует свойство УАБ функционировать в течение заданного времени. 2) F52 – Тсл– назначенный срок службы, характеризует готовность УАБ к нормальному функционированию в течение заданного периода времени. 3) F53 – контролепригодность Q- полнота контроля T- период проведения проверок 4) F54 – возможность использования прежней конрольно- проверочной аппаратуры. 5) F55 – число регламентных проверок в течение года Интегральный показатель «выживаемость» включает в себя: 1) F61 – Sэпр – величина эффективной поверхности рассеивания- определяет заметность УАБ в РЛ диапазоне волн. 2) F62 – возможность скрытного действия СН УАБ- характеризует свойство iой заметности СН УАБ. В идеале СН для именно пассивного режима работы. 3) F63 – маневренность УАБ – характеризует способность УАБ осуществлять противозенитные маневры. 4) F64 – наличие горизонтального участка полета при подходе к цели 5) F65 – минимальная высота горизонтального участка полета НГПmin 6) F66 – максимальная протяженность горизонтального участка полета DГПmax– характеризующая степень уязвимости со стороны активных средств ПВО

Интегральный показатель «экономический» включает в себя: 1) F71 – стоимость разработки УАБ Сраз Включает стоимость научно-исследовательских работ в ОКБ, изготовление опытной партии и летных испытаний 2) F72 – стоимость изделия Сизд – включает затраты на изготовление корпусно-механической части, комплектующих, сборку на заводе, изготовление и снаряжение БЧ 3) F73 – стоимость эксплуатации - Сэкспл – включает затраты, связанные с хранением УАБ и проведением регламентных работ. 4) F74 – стоимость доработки систем самолета- носителя для возможности размещения на ней УАБ 5) F75 – стоимость части аппаратуры, размещаемой на ЛА-носителе и необходимой для наведения УАБ Снав.нос. 6) F76 – экономическая эффективность разработки и эффективность изготовления При сравнении альтернативных вариантов УАБ по интегральным показателям с использованием метода МАИ выполняются следующие процедуры: 1) Методы МАИ определяются глобальным приоритетом по всему интегральному показателю для всех альтернатив варианта УАБ. Процедура определяется глобальным приоритетом и повторяется столько раз, сколько рассматривается интегральных показателей. 2) Определение для всех альтернатив варианта УАБ свертки глобальных приоритетом, то есть определение:

Структурно- параметрический синтез СТС с использованием кривых разработки и кривых развития. Макросхема жизненного цикла СТС.

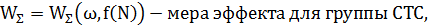

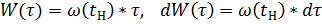

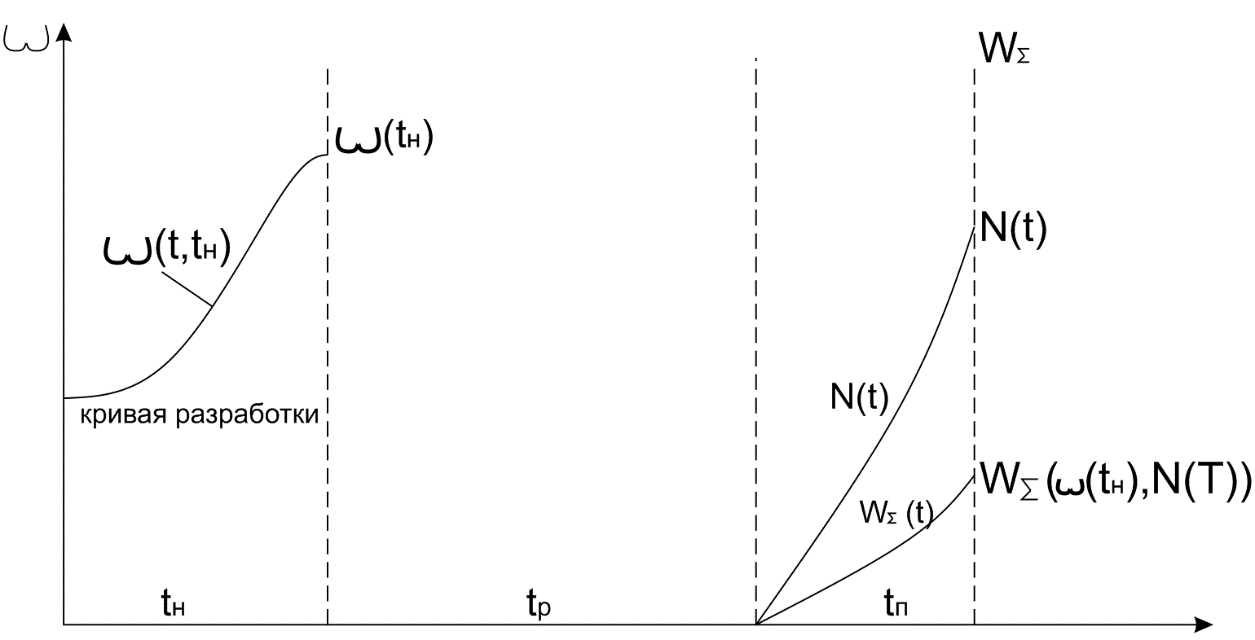

Будем считать, что СТС создается на основе программы, цель которой- получение суммарного полезного эффекта от создаваемых СТС в среде применения за период времени существования программы – Т. Будем считать, что ω –мера эффекта для первой СТС.

tϵ[t0,T], t0 –начало выпуска СТС, f- функционал.

Общие материальные затраты на программу создания СТС при заданных ресурсных ограничениях в отрасли принимаются за фиксированные CΣ=const. Представим жизненный цикл СТС упрощенно в виде трех основных этапов и введем обозначения: tн– протяженность во время этапа разработки ТТЗ и технических предложений tp – время в ОКБ на разработку (эскизное и рабочее проектирование, изготовление опытных образцов и их испытаний) tП – выпуск установочной партии СТС и начала эксплуатации для выпущенных образцов. tн+ tp + tp= Т

Приняты следующие допущения: 1) Жизненный цикл СТС четко разделяется на перечисленные этапы без взаимного проникновения этапов друг в друга. 2) ТТЗ и решение о разработке принимается в момент t=t0+tн и рассматривается как единичный акт, не имеющий протяженности во времени 3) Эффективность СТС ω полностью определяется на этапе tН и таким образом этапы tp, tП не вносят вклада в изменение эффективности ω, а лишь реализуют ТТЗ и технические предложения. Каждый из этапов представим в виде следующих моделей: 1. Этап tH. Представим эффективность СТС ω в виде параметрической функции которая возрастает по аргументу t и параметру 2. Этап tр Он не вносит изменения в выходные характеристики СТС и моделируется одним параметром tр, рассматриваемом как время запаздывания в реализации технической идеи, зафиксированной ТТЗ и техническими предложениями в момент tН 3. Этап tП Этап выпуска СТС с достигнутым уровнем эффективности ω. Формализация выпуска тут определяется моделью выпуска СТС.

Используя это соотношение и программу обновления выпуска продукции в моменты ti, i=1..n, можем построить динамику процесса изменения числа и номенклатуры СТС в парке, необходимую для оценки суммарной эффективности WΣ Рассмотрим в качестве примера простейшую задачу этого вида при следующих предположениях: 1. Темп выпуска принимается постоянным 2. СТС, сменяющие друг друга в производстве имеют одинаковый темп выпуска

3. В сфере применения поддерживается постоянное число СТС N* 4. Замена старых СТС новыми начинается с наиболее старых, начальная численность которых N*

Рис.1. Изменения численности М СТС в парке и числа разнотипных СТС ν в ходе смены выпуска.

Обновление выпуска производится в моменты ti, при i=1,2. При обновлении в эти моменты выполняются условия:

Время нахождения в сфере использования СТС i-ого типа от выпуска первого экземпляра до изъятия последнего:

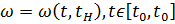

В ходе развития техники и технологий при относительной стабильности N*=const темп выпуска KП растет, а Число разнотипных СТС, одновременно находящихся в обращении в текущий момент времени:

Если принято, что обновление выпуска происходит через равные интервалы времени, то из соотношения (4) получим:

Темп обновления выпускаемых СТС имеет тенденцию более быстрого роста, но сравнивается с наращиванием производственных мощностей, поэтому в сфере применения следует ожидать рост числа разнотипных изделий. Выделим характерные схемы использования СТС с начала выпуска и приведем соотношения для оценки WΣ 1 случай: СТС поступила в резерв и на интервале tП не приносит полезного материального эффекта. При постоянном темпе выпуска этот случай дает:

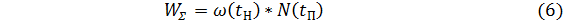

2 случай: Изготовленная СТС сразу поступает в эксплуатацию. Ее наработанный за время эксплуатации τ эффект:

При суммировании эффекта отдельных СТС мы имеем:

В случае смешанного парка при обновлении программы выпуска, общий эффект парка получается суммированием отдельных парков. Предложенную макромодель описания жизненного цикла можно представить схемой: Рис.2. Макромодель описания жизненного цикла СТС. ω – эффективность одной СТС

N(T) – программа выпуска t – текущее время Т – время программы На Рис.2 по оси абсцисс отложено время t, а по оси ординат- ω, N, Лекция № ??? (дд.мм.гг) (№8Лазарев) |

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-31; просмотров: 331. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

;

;  , mвв– масса ВВ УАБ

, mвв– масса ВВ УАБ , d- калибр (диаметр корпуса БЧ).

, d- калибр (диаметр корпуса БЧ).

– максимальная дальность захвата ГСН.

– максимальная дальность захвата ГСН.

,

,

, i=1..7,

, i=1..7,  =1

=1 – параметры варианта свертки

– параметры варианта свертки – глобальный приоритет варианта УАБ(*) по i-ому интегральному показателю

– глобальный приоритет варианта УАБ(*) по i-ому интегральному показателю – свертка глобальных приоритетов по интегральным показателям для варианта УАБ(*)

– свертка глобальных приоритетов по интегральным показателям для варианта УАБ(*) – индекс варианта УАБ

– индекс варианта УАБ

,

, . Кривые, заданные параметрической функцией данного вида будем называть кривыми разработки.

. Кривые, заданные параметрической функцией данного вида будем называть кривыми разработки. где

где  - темп выпуска СТС.

- темп выпуска СТС.

– число СТС в выпуске под номером i

– число СТС в выпуске под номером i – время, в течение которого СТС под номером i находилась в производстве

– время, в течение которого СТС под номером i находилась в производстве

- границы изменения численности СТС в сфере применения.

- границы изменения численности СТС в сфере применения.

и к тому, что СТС изымаются из обращения раньше их физического износа.

и к тому, что СТС изымаются из обращения раньше их физического износа.

к моменту окончания программы

к моменту окончания программы  , имеем

, имеем (7)

(7)

– эффективность парка

– эффективность парка