Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

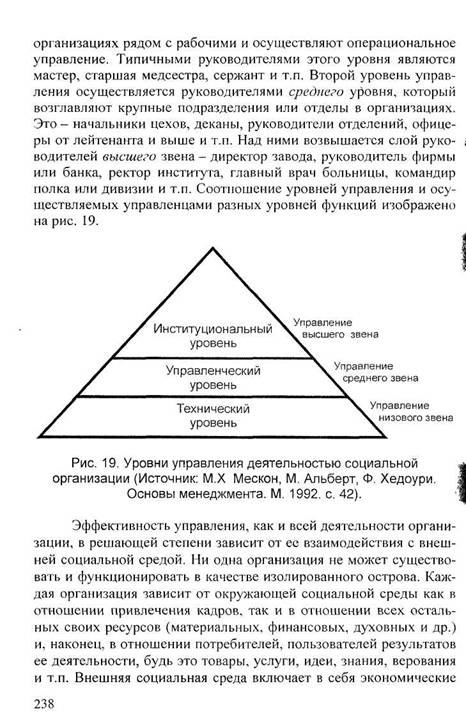

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ 18 страница7. Формальная организация призвана развивать «корпора Обосновывая преимущества «бюрократической формы» организации, основанной на специализации функций, служебной иерархии и карьере, М. Вебер подчеркивал, что она обеспечивает высокую эффективность деятельности. Однако дав четкое описа- 236 пие функций различных элементов организации, М. Вебер не учел, что один и тот же фактор, который повышает эффективность в одном отношении, может вызвать дисфункциональные последствия в другом. К тому же он обращал внимание только на формально создаваемые стороны бюрократии, игнорируя неформальные отношения, которые неминуемо возникают между сослуживцами, поскольку они взаимодействуют как целостные личности, а не просто как безличные исполнители порученных им формальных ролей. Реальная деятельность почти всех учреждений показывает, что неизбежно возникающая в рамках формальной организации неформальная организация жизненно важна для функционирования соответствующей социальной системы. Тем не менее теория бюрократии, разработанная М. Ве-бером, даже при всей своей ограниченности, считается самой эффективно действующей моделью функционирования управленческого аппарата социальной организации. Любая управленческая модель может быть применена эффективно только в том случае, если принимается во внимание тип организации, степень сложности ее структуры, особенности ее связи с окружающей социальной средой. Поэтому в социологии организаций выделяют в качестве специфического объекта управления так называемые «сложные организации». Сложные организации отличаются тем, что они, во-первых, имеют не одну цель, а определенный набор взаимосвязанных целей своей деятельности, во-вторых, они осуществляют четкое горизонтальное разделение деятельности за счет образования подразделений, каждое из которых выполняет специфические конкретные задания и добивается конкретных специфических целей. Как и целая организация, подразделения, являющиеся ее частями, представляют собой группы людей, деятельность которых сознательно направляется и координируется для достижения общей цели. Например, в такой сложной организации, каковой является Минский автомобильный завод, существуют различные подразделения (отдел главного технолога, отдел маркетинга, производственные отделы и т.п.), деятельность которых направлена не только к достижению специфических целей, но и скоординирована для успешного достижения единой цели, общей для всех подразделений данной сложной организации. Поэтому в сложных организациях существует три уровня управления.  Известный американский социолог Т. Парсонс установил, что руководители низового звена находятся в производственных 217

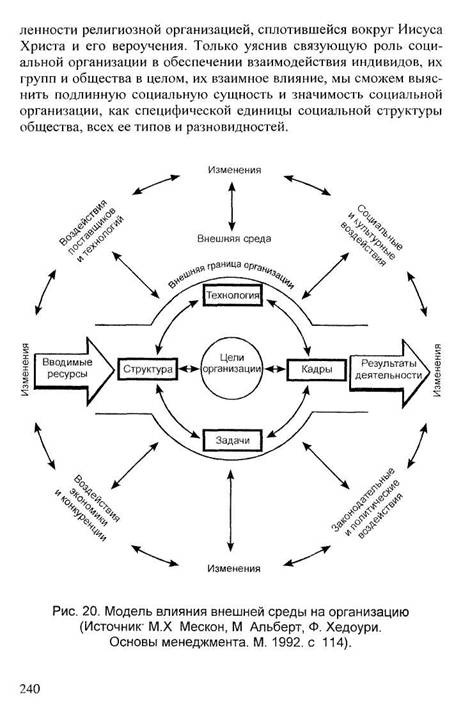

Для того чтобы влияние внешней социальной среды на жизнедеятельность организации можно было выявить более четко и точно, все факторы этой среды подразделяют на факторы прямого и косвенного воздействия. Среда прямого воздействия включает в себя факторы, которые непосредственно влияют на деятельность организации и испытывают на себе обратное прямое влияние операций, осуществляемых организацией. Под средой косвенного воздействия понимаются факторы, которые могут не оказывать прямого немедленного воздействия на деятельность организации, но тем не менее сказываются на них. Здесь речь идет о таких факторах, как состояние экономики, научно-технический прогресс, политические трансформации, социокультурные изменения, влияние групповых интересов, существенные для организации события в других регионах и странах. Все эти факторы в своей совокупности составляют многогранную, взаимосвязанную в своих компонентах систему влияния внешней среды на организацию (рис. 20). Однако социальная организация не только испытывает влияние внешней социальной среды, но и своей деятельностью способна оказывать обратное влияние на среду, иногда очень существенное. Особенно такое влияние на внешнюю среду возрастает в том случае, если организация осуществляет нововведения, которые, распространяясь за ее пределы, способны вызвать не только количественные, но и качественные изменения в окружающей среде, в обществе в целом. Таковы, например, новые социальные идеи, новые научные теории, новые технологии. Общеизвестно, насколько масштабные, поистине всемирно-исторические изменения в обществе вызвали новые идеи, провозглашенные небольшой по чис- 239

1. Зачем люди объединяются в организацию? 2. Каковы особенности неформальных организаций? 3 Каковы существенные признаки формальной организации? 4. В чем состоит сущность требований организации к индивиду и инди 5. Каково определение социальной организации? 6. Какие типы социальных организаций Вы знаете? 8. Каковы характерные черты идеального типа бюрократии, предложен 9. Какова связь организации с внешней средой? Литература 1. Беляева Н.Ю. Гражданские ассоциации и государство. //Социологи 2. Блау П. Исследование формальных организаций //Американская со 3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 4.1, 4. Пригожий А.И. Социология организаций. М., 1980. 5. Смелзер Н. Социология. Гл. 6. Организации М., 1994. 6. Фролов С.С. Социология. Гл. 12. Социальные организации. М., 1996. Глава 19. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ В процессе социального развития однотипные или близкие по содержанию своей деятельности и по выполняемым функциям социальные организации нередко объединяются в более крупные социальные общности, которые в значительной степени упорядочивают поведение входящих в данные организации людей. В таких случаях отдельные индивиды оказываются втянутыми в такие социальные общности, в которых их поступки, их поведение будет организовано на общих для всех установлениях, нормах, правилах, целях и задачах. Одним из таких общественных объединений, которые обеспечивают относительную устойчивость социальных отношений и взаимодействий, их более или менее рациональную упорядочен- 241

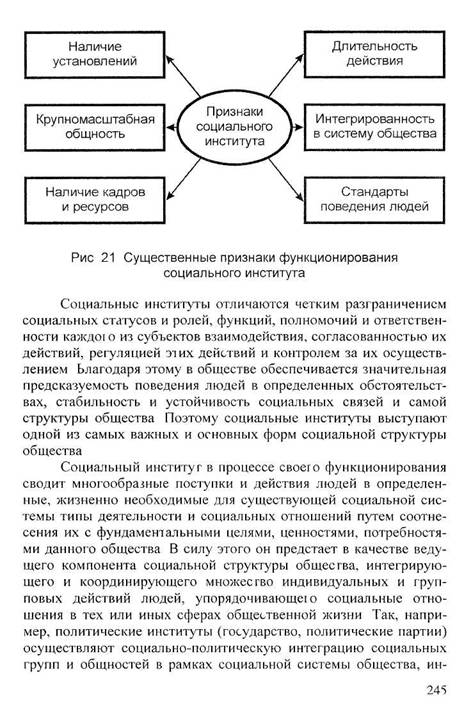

ность, являются социальные институты. Создавая социальные институты и участвуя в их деятельности, люди тем самым утверждают и закрепляют определенные виды социальных взаимодействий, делают их постоянными и обязательными для членов данной общности или общества в целом. Социальные институты могут быть охарактеризованы с двух позиций: а) с точки зрения внешней, формальной структуры; б) с точки рения внутренней, содержательной деятельности. Рассмотрим, к примеру, такой важный социальный институт, каковым является юстиция. Со своей внешней стороны она выступает как специфическая совокупность лиц (прокуроры, судьи, адвокаты и др.) и учреждений (прокуратура, суд, места заключения), снабженных определенными материальными средствами и осуществляющих вполне определенную, конкретную, а именно правоохранительную функцию. По своему внутреннему содержанию данный социальный институт представляет собой совокупность определенных стандартизированных образцов поведения полномочных лиц, обеспечивающих функцию поддержания правопорядка в обществе. Исходя из такой структуры рассматриваемого феномена, М. Вебер выделил две характерные особенности социального института. 1. Социальный институт предстает как совокупность людей, 2. Наличие в этом объединении рациональных установок, Благодаря этим особенностям социальный институт представляет собой ценностно-нормативный комплекс, посредством которого направляются и контролируются действия людей в жизненно важных сферах общества- экономике, политике, культуре, семье, социальной сфере. Эти же особенности дают возможность социальному институту служить конкретным механизмом, обеспечивающим устойчивость и стабильность общества, его нормальное воспроизводство и развитие. 242 Социальные институты обладают следующими характерными признаками. Во-первых, они обладают более или менее четко определенной целью своей деятельности. Во-вторых, им свойственны определенные функции, обеспечивающие достижение стоящей перед ними цели (целей). В-третьих, для них характерно четкое распределение социальных позиций (статусов) и ролей, функций, прав и обязанностей, типичных именно для данного института. В-четвертых, социальные институты отличаются особым типом регулирования взаимоотношений, системой определенных установлений, предписаний, норм, правил, которым должны следовать индивиды, участвующие в деятельности данного института. В-пятых, отличительным признаком социального института выступает система санкций, обеспечивающих поощрение желаемого и осуждение, пресечение, подавление отклоняющегося поведения. Нетрудно заметить, что названные признаки социального института во многом совпадают с существенными признаками социальной организации, охарактеризованными в предыдущей главе. И такое совпадение вполне объяснимо, поскольку социальные институты представляют собой особый тип социальной организации и поэтому в своих особенностях во многом совпадают с характеристиками формальной организации. Однако социальный институт в своем функционировании проявляет и такие существенные признаки, которые отличают его от организации. Наиболее существенные из них сводятся к следующему. Во-первых, как это установил еще М. Вебер, деятельность индивидов и их групп в рамках социального института в своих целях и средствах их достижения рационально упорядочена принятыми данным институтом установлениями, на которые и ориентированы все их поступки, совпадающие с их обязанностями; если же возникают расхождения между поступками и обязанностями и отдельные индивиды не желают повиноваться существующим установлениям, в действие вступает аппарат принуждения, регулирующий соответствующие типы поведения (1; 536-537). Подчеркивая важность наличия машины принуждения в деятельности социального института Т. Парсонс писал: «эта потребность связана... с необходимостью в авторитетной интерпретации институционализированных нормативных обязательств» (4; 506). 243 Во-вторых, социальный институт представляет собой относительно устойчивый и долговременно действующий тип взаимодействия и поведения людей, что отличает ei о от многих организаций, исчезающих вместе со своими основателями и вдохновителями Скажем, церковь как социальный институт существует на протяжении столетий и даже тысячелетий, а тайные организации декабристов в России просуществовали на протяжении 10-15 лет В-третьих, социальный институт- зго крупномасштабная общность людей, которая, в отличие от организации, имеет широко разветвленную и сложпоиерархизированную структуру, включающую в себя, как правило, систему организаций местного, регионального и общестранового (общенационального) уровня Га-кова, например, структура государства как сложного социального института В-четвертых, социальный инстиiyr интегрирован в социально-политическую, экономическую, социокулыурную и цешюс1-ную структуру общества, чю, с одной стороны, обеспечивае1 формально-правовую основу деяшлыюсти института, а с другой -позволяет ему осущес1влять контроль над институциональными типами деятельности В-пятых, социальный институт располагав! необходимыми кадрами, материальными ресурсами и условиями, обеспечивающими успешное выполнение нормативных установлений и предписаний, а также эффективное осуществление социального контроля В-шестых, социальный институт располагает целостной системой стандартов поведения конкретных лиц в типичных ситуациях, обязательных для всех включенных в его состав индивидов и групп в целях успешного осуществления функций данного института (рис 21) Учет названных особенностей дает возможность сформулировать определение рассматриваемого социального феномена Социальный институт — это сравнитечъно высокоорганизованная система социальных отношении и взаимодействий, отнимающаяся устойчивой социальной структурой, глубокой иптег-рировапностъю своих эчементов многообразием и динамичностью их функций, наличием рационально установченных стандартов поведения, предопределенных содержанием решаемых задач 244

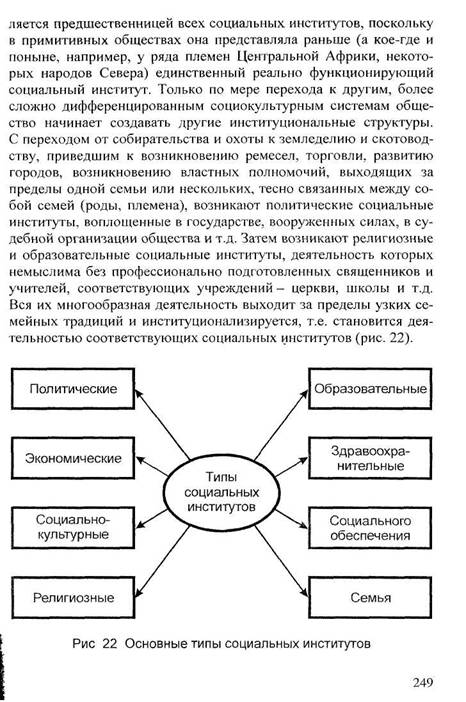

статуты культуры (творческие союзы, театры, музеи и т.п.) осуществляют функции нормативного регулирования поведения людей путем утверждения и поддержания образцов, ценностей, идеалов. Для социологического анализа социальных институтов и особенностей их функционирования в обществе существенное значение имеет их типологизация. В зависимости от жесткости и способов регламентации их деятельности социальные институты подразделяются на формальные и неформальные. Формальные социальные институты при всех их существенных различиях объединяются одним общим признаком: взаимодействие между субъектами в данном объединении осуществляется на основе формально оговоренных установлений, правил, норм, положений и т.п. Регулярность деятельности и самообновляемость таких институтов (государство, армия, церковь, система образования и др.) обеспечивается строгой регламентацией социальных статусов, ролей, функций, прав и обязанностей, распределением ответственности между участниками социального взаимодействия, а также обезличенностью требований к тому, кто включается в деятельность социального института. Выполнение же определенного круга обязанностей связано с разделением труда и профессионализацией выполняемых функций. Для выполнения своих функций формальный социальный институт имеет учреждения, в пределах которых (например, школа, вуз, техникум, лицей и т.п.) организуется вполне определенная профессионально ориентированная деятельность людей; осуществляется управление социальными действиями, контроль за их осуществлением, а также необходимые для всего этого ресурсы и средства. Неформальные социальные институты хотя и регулируются в своей деятельности определенными нормами и правилами, однако не обладают жесткой регламентацией, а нормативно-ценностные взаимоотношения в них не оформлены четко в виде предписаний, установлений, уставов и т.п. Примером неформального социального института может служить дружба. Ей присущи многие признаки социального института, такие, скажем, как наличие определенных норм, правил, требований, ресурсов (доверие, симпатия, преданность, верность и др.), но регламентация дружеских отношений не носит формального характера, а социальный контроль осуществляется с помощью неформальных санкций - нравственных норм, традиций, обычаев и т.п. 246 В зависимости от содержания и направленности деятельности социальные институты подразделяются на политические, экономические, социальные, социокультурные, религиозные, спортивные и др. Политические институты создаются в целях завоевания, удержания и укрепления власти, ее осуществления и распределения. В состав этих институтов входят: 1. Политические партии, имеющие своей целью завоевание 2. Система права- социальный инструмент императивного 3. Государство — социальная структура господства, которая По определению М. Вебера, господство означает вероятность того, что приказания встретят повиновение у определенной группы людей. Легитимное (законное) господство не может ограничиваться фактом политической или экономической реализации власти, оно нуждается в вере в законность, поэтому государство органически связано с системой права. Экономические институты представляют собой систему объединений и учреждений (организаций), обеспечивающих относительно устойчивую экономическую деятельность, экономические отношения людей, связанных с производством, обменом, распределением товаров, с их отношением к собственности, к экономическим механизмам хозяйственного взаимодействия - финансы, кредит и т.п. В эту систему входят предприятия, банки, фирмы, 247 учреждения торговли и сферы услуг, союзы предпринимателей, производственные и финансовые корпорации и т.п. Социально-культурные институты представляют в своей совокупности более или менее устойчивые и регламентированные способы взаимодействия людей по поводу создания и распространения ценностей культуры, а также систему учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, концертные залы, кинотеатры и т.п.), ориентированную на социализацию личности, овладение ею культурными ценностями общества Сюда входят творческие объединения и союзы (писателей, художников, композиторов, кинематографистов, театральных деятелей и др.), а также организации и учреждения, тиражирующие, распространяющие, пропагандирующие определенные ценностно-нормативные образцы культурного поведения людей. Институт образования - система объединений людей и учреждений, ориентированных на овладение знаниями, умениями и навыками, в том числе и в сфере профессиональной деятельности, на повышение компетентности людей во всех сферах деятельности. Институт религии— совокупность социальных объединений (религиозных групп, общин, сект и т.д.), а также учреждений и организаций (церковь, монастырь, духовная семинария и академия и т.п.), ориентированных на поддержание, распространение и укрепление религиозной веры, на усиление ее роли в жизни отдельных личностей, их общностей (семейных, территориальных и др.) и общества в целом. Институт здравоохраношя и социального обеспечения -система общностей, организаций и учреждений, имеющих целью своей деятельности поддержание, сохранение и укрепление здоровья людей, социальную поддержку и защиту детей, престарелых, больных, инвалидов, многодетных семей и т.п. Сюда входят объединения врачей, добровольные общества и фонды милосердия, больницы, поликлиники, санатории, дома престарелых, детские дома и т.д. Семья как специфический социальный институт выполняет одну из самых важных функций - воспроизводство членов общества, их первичную социализацию. Социальный институт семьи представляет собой ценностно-нормативный комплекс взаимодействий и отношений, посредством которого регулируется поведение членов семьи - родителей и детей, братьев и сестер; определяются присущие им социальные статусы и роли. Исторически семья яв- 248

Система действующих в обществе социальных институтов определенным образом включает каждого индивида и их различные общности (семейные, территориальные, профессиональные, религиозные и др.) в ту или иную сферу деятельности, предписывая им одновременно и нормативно регулируемый тип поведения - в семье, на работе, учебном заведении и т.д. Чем многообразнее социальные институты, действующие в обществе, и чем масштабнее их деятельность, тем большими возможностями развития людей обладает общество, тем более зрелым оно становится в социальном отношении. Поэтому важное значение приобретает выяснение особенностей и тенденций развития социальных институтов. Развитие социальных институтов осуществляется посредством развертывания двух социальных процессов. Первый из них представляет возникновение новых социальных институтов, как мы показали это выше на примере возникновения государства, институциализации религии и образования. Второй процесс развития социальных институтов- это совершенствование деятельности, структуры и функций уже существующих институциализированных структур. Так, например, в процессе становления государственной независимости Беларуси из недр общественной системы выделяется в самостоятельный правоохранительный институт Конституционный суд, в связи с Чернобыльской катастрофой и участившимися другими катастрофическими событиями (как природного, так и особенно технологического характера) создается Министерство по чрезвычайным ситуациям и преодолению последствий Чернобыльской катастрофы. Процесс институциализации, т.е. возникновения, формирования социальных институтов, включает в себя несколько этапов. Первый из них представляет собой возникновение в обществе определенных потребностей в новых видах социальной деятельности и соответствующих им социально-экономических, политических, духовных предпосылок и условий. Например, возникновение армии (вооруженных сил) как специального социального института было обусловлено ростом общественного производства и создаваемого им продукта, приведшего к появлению экономического и социального неравенства между людьми, становлению государства, возникновением необходимости иметь хорошо организованные отряды вооруженных людей, способных и готовых в любой момент отразить нападение врагов или распространить власть своего 250 государства на чужие территории, служить опорой властвующих структур (фараон, князь, император и т.д.) и проводимой ими внешней политики. Вторым этапом институциализации является формирование общих целей, которые должны достигаться совместными и организованными действиями входящих в состав данного социального института людей. Эти цели задаются уже существующим социальным институтом (например, цели вооруженных сил определяются общественным строем и политикой государства, в котором они создаются) либо формируются внутри создаваемого нового социального института (например, цели политической партии, воплощаемые в ее программе, определяются ее лидирующим ядром в процессе создания партии). Третий этап ииституциализации составляет возникновение социальных норм и правил, вырабатываемых в процессе создания социального института (армии, партии и т.п.) и становящихся обязательными для исполнения всеми индивидами, входящими в этот институт (например, устав вооруженных сил, кодекс офицерской чести, устав партии и т.п.) Четвертый этап институциализации - развитие необходимых для успешного функционирования социального института организационных структур (например, политическое бюро партии, ее исполком или командные структуры в армии) и регуляторов поведения (принципы войсковой дисциплины, соподчинение рядовых, младших и старших офицеров, применяемые санкции к нарушителям норм в армии). Пятый этап институциализации воплощается в создании характерной для данного социального института системы статусов и ролей, охватывающих всех без исключения его членов (например, военнослужащих или членов партии). Шестой этап институциализации составляет процесс интер-нализации (т.е. усвоения) индивидами новых социальных норм и ценностей, стандартов поведения, формирования на их основе ценностных ориентации, установок, ожиданий личности, усвоения ею определенных социальных ролей (например, рядового, сержанта или офицера в армии) и социального статуса в обществе. Социология исследует процесс институциализации с двух точек зрения. Во-первых, как исторический процесс зарождения и развития новых социальных институтов, условий и особенностей их возникновения. Во-вторых, с точки зрения содержания, особен- 251 ностей и эффективности функционирования социальных институтов в рамках целостной системы, направленной на обеспечение стабильности и устойчивости общества. Это означает, что социология придает большое значение исследованию функций социальных институтов. Известный американский социолог Р. Мертон основательно проанализировал явные и латентные функции социальных институтов. С его точки зрения, «явные функции — это те объективные последствия, которые вносят свой вклад в регулирование или приспособление системы и которые входили в намерения и осознавались участниками системы». «Латентные функции, соответственно, те объективные последствия, которые не входили в намерения и не были осознаны» (3; 428). Таким образом, явные функции социального института относятся к тем объективным и преднамеренным последствиям социального действия, которые способствуют приспособлению или адаптации данной социальной системы к условиям ее существования (внутренним и внешним), а латентные его функции относятся к непреднамеренным и неосознанным последствиям того же действия. Если же иметь в виду явные функции социальных институтов, то основные из них сводятся к следующему. 1. Функция закрепления и воспроизводства общественных отношений. Как мы уже отмечали, каждый социальный институт создается в ответ на возникновение определенной общественной потребности и имеет своей целью посредством определенной системы ценностей, норм, правил выработать определенные стандарты поведения у своих членов и установить определенный порядок и социальные рамки их деятельности. Тем самым социальный институт обеспечивает, во-первых, устойчивость социальной структуры общества, ее стабильность при определенных масштабах изменчивости, не ведущей к разрушению данной социальной системы, а во-вторых, воспроизводство структурных компонентов данной системы (ее социальных слоев, статусов, ролей и т.п.) и существующих в них общественных отношений. Например, социальный институт армии обеспечивает устойчивость не только своей собственной структуры (разделение на роты, батальоны, полки, дивизии и т.д., на виды и роды войск) но и стабильность, устойчивость социальной структуры общества в целом, благодаря усилиям по обеспечению безопасности, отражению внешних угроз, сохранению территориальной целостности и т.п. 252 2. Адаптационная функция заключается в том, что функцио |

||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 364. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

условия, социальную структуру общества, систему образования и подготовки кадров, психологическое состояние населения, технологические системы различных видов деятельности. Поэтому в деятельности организации, особенно сложной, возрастающую значимость в современных условиях приобретает комплексный анализ всех компонентов и динамики внешней социальной среды и осуществление на этой основе процесса стратегического планирования, предназначенного для контроля факторов, внешних по отношению к данной организации, с целью определения масштабов существующих возможностей и опасностей. Только таким путем можно определить тенденции развития организации и перспективы ее деятельности в изменяющихся условиях внешней среды.

условия, социальную структуру общества, систему образования и подготовки кадров, психологическое состояние населения, технологические системы различных видов деятельности. Поэтому в деятельности организации, особенно сложной, возрастающую значимость в современных условиях приобретает комплексный анализ всех компонентов и динамики внешней социальной среды и осуществление на этой основе процесса стратегического планирования, предназначенного для контроля факторов, внешних по отношению к данной организации, с целью определения масштабов существующих возможностей и опасностей. Только таким путем можно определить тенденции развития организации и перспективы ее деятельности в изменяющихся условиях внешней среды.

Вопросы для самоконтроля и повторения

Вопросы для самоконтроля и повторения