Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

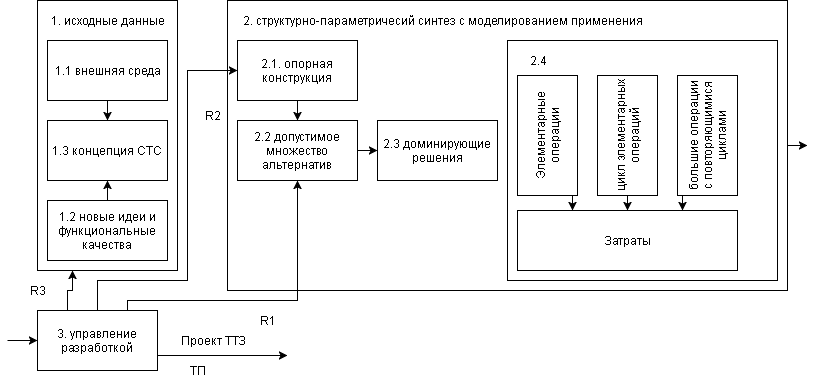

Технология решения задач внешнего проектирования на этапе предварительного проектированияЭтап предварительного проектирования завершается утверждением проекта ТТЗ на разработку СТС и выпуском технического проекта СТС, который содержит структурную схему основные параметры, алгоритмы управления, оценку показателей эффекта и затрат. Технологическая схема предварительного проектирования включает:

Отличие состоит в значительно более подробном представлении структуры СТС и основных параметров ее подсистем и в учете их взаимосвязи м/с и внешней средой и большей детализацией операционных моделей функционирования СТС и ее подсистем в типовых боевых задачах и на разных этапах выполнения этих задач. Блок-схема этапа предварительного проектирования:

Этап Ι. Формирование исходных данных, формируемые в блоках 1.1, …, 1.3. Блок 1.1 объединяет i, полученную на основании => исследование: 1. Рекомендуемые типы СТС в составе парка распределение боевых задач, возлагаемых на парк по типам СТС. 2. Оптимальное по критериям парка параметры СТС. 3. Прогноз внешних систем, воздействующих с СТС, перечень существенных связей внешних систем с СТС и формальное их представление. 4. Прогноз развития противоборствующих систем, их стратегии применения и ТТХ. Блок 1.2 – параметрическая оценка выпада отдельных функциональных качеств СТС в общие показатели эффективности. Блок 1.3 – в нем задаются формализованные понятия концепции СТС вектором весовых коэффициентов значимости, отдельных функциональных характеристик СТС; и выполняется конкретизация концепции в пространстве проектных параметров и показателей эффекта и затрат.  Этап Ι Ι – Структурно-параметрический синтез начинается с разработки опорной конструкции СТС. В блоке 2.1 рассматривается проектирование опорной конструкции. Опорная конструкция позволяет учесть реальное конструктивно-технологические и эксплуатационные ограничения. Далее, на основе опорной конструкции, генерируется допустимое множество альтернативных вариантов и из него выделяется доминирующее решение. Для решения задания синтеза используется идея декомпозиции проектируемой СТС с выделением существующих связей, СТС с подсистемами и с последующей ломанной оптимизацией составляющих ее подсистем. Это позволяет свести общую задачу синтеза и совокупности частных задач. Процесс локальной подсистемой оптимизации использует принцип автономизации подсистем путем фиксации их существенных связей с СТС. При этом общие подсистемы оптимизируются по частным критериям, а существенные связи параметризуются. Затем производится способ оптимизации, которые участвуют только в выборе рациональных значений характеристик подсистем, выступающих в роли существенных связей. Примерами параметров подсистем, обычно принимаемых в качестве существенных связей, являются их массовые и габаритные характеристик, в потребление и другие ресурсные характеристики, значения которых не могут выбираться на уровень проектируемых подсистем, а д. поступать с уровня комплекса (СТС) как результат решения задачи оптимального распределения ресурсов между всеми подсистемами, образовывающие проектируемую СТС. В блоке 2.4 оценивает эффективность применения СТС в составе взаимодействующих групп на операциях различного уровня иерархии. Этап Ι ΙΙ. Принимается решение о выборе лучшего варианта СТС, которая оформляется в виде технического предложения и утвержденного ТТЗ. Либо формируется задание для продолжения процесса поиска лучшего решения в итерационных циклах проектирования. В распределении ЛПР имеется 3 вида управлений: R1, R2, R3 Управление R1 создает набор целостных значений некоторых характеристик СТС. Они поступают в блок 2.2, где по ним корректируются альтернативы СТС. Если ЛПР остается неудовлетворительным после реализации управления R1, то он используется управлением R2, который предусматривает разработку => редакция опорной конструкции СТС с повторением процессов проектирования, которые создаются в блоках 2.2, 2.3, 2.4. Если не удается найти приемлемое решение с использованием R2, то используется R3, которое вносит коррективы в исходные данные, т.е. изменяет типаж, ограничения на показатели эффективности и затрат и состав выполняемых функциональных задач. |

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-31; просмотров: 353. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

. Формирование исходных данных для проектирования на основе ТТЗ, полученного на стадии формирования требований.

. Формирование исходных данных для проектирования на основе ТТЗ, полученного на стадии формирования требований. . Структурный и параметрический синтез СТС с моделированием ее целевого применения.

. Структурный и параметрический синтез СТС с моделированием ее целевого применения. . Управление, разработка.

. Управление, разработка.