Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ 13 страницаНо эта система при всей своей устойчивости и целостности не остается раз и навсегда данной, а изменяется в процессе исторического развития. В ходе такого развития различаются разные этапы и типы общества. Поэтому в его исследовании важное значение имеет типология обществ, т.е. отнесение их к определенным типам на основании существенных признаков и отличительных особенностей. Обычно выделяют несколько типов общества. В середине XIX в. К. Маркс предложил свою типологию общества, которая исходит из первенствующей роли способа производства в определении общественно-экономической формации, обуславливающей тип общества. Согласно этой типологии человечество в своей истории последовательно пережило четыре формации: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную и капиталистическую. Все эти типы общества в своем историческом развитии представляли собой не более как предысторию подлинно человеческого социального устройства. Только с началом созидания пятого типа общества— коммунистического, считает марксизм, человечество вступает в свою подлинную историю, ибо в таком обществе высшей целью и вместе с тем высшей ценностью станет развитие и саморазвитие человека как личности. 168

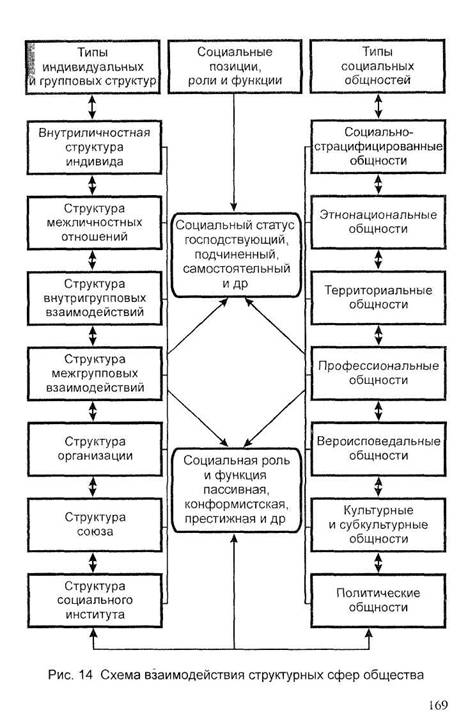

Во второй половине XIX - начале XX вв. в западной теоретической социологии сложилась иная типология обществ. Трудами О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, А. Тойнби и др. социологов утверждалась идея о двух основных типах общества - традщион-иом (военном) и индустриальном (промышленном). Согласно этой типологии, традиционное общество отличается аграрным укладом экономической жизни, малоподвижными социальными структурами, основанными на традиции способом социально-политической и социокультурной регуляции, низкими темпами развития производства. В отличие от него, промышленное общество представляет такой тип организации общественной жизни, где индустриальное производство — основа экономической жизни, где предприниматель одновременно и собственник и главный субъект управления производством, где производственная деятельность базируется не на традиции, а на достижениях науки, приводящей, благодаря своим техническим применениям, к машинному производству, фабричной организации и дисциплине труда, рациональной системе хозяйства со свободной торговлей и общим рынком.  Во второй половине XX в. в западной социологии трудами Д. Белла, Р. Арона, Ж. Фурастье, А. Турэна, Дж. Гэлбрейта, 3. Бже-зинского, О. Тоффлера и др. создана трехступенчатая типология обществ. Согласно этой типологии человечество в своем историческом развитии знает такие типы обществ (цивилизаций): аграр-но-ремесленный, индустриальный и постиндустриальный. В обществе аграрио-ремесленного типа земля является основой экономики, семейной организации, политики, культуры, всей жизни. В этом обществе господствует простое разделение труда, существует несколько четко определенных социальных сословий: знать, духовенство, воины, рабовладельцы, рабы, илоты, помещики, крестьяне. Для него характерна жестко авторитарная система власти. Общество индустриального типа характеризуется крупным машинным производством, развитой и сложной системой разделения труда при его сильной специализации, массовым производством товаров, ориентированных на рынок. Следствием этого являются высокая развитость средств транспорта и коммуникаций, высокая степень мобильности населения и его урбанизации. Критерием развитости общества этого типа являются экономическая эффективность и/или военное могущество. Массовое производство, рассчитанное на массовое же и потребление, переносит кон- 170 вейерную организацию производства материальных товаров из экономической подсистемы общества и на его другие сферы, в том числе и на культуру, создаются индустрия печати, индустрия средств массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение), кинотеатры, порноиндустрия и т.п. На смену такому обществу приходит общество постиндустриального типа. Д. Белл, Дж. Гэлбрэйт, Ж. Фурастье, О. Тоффлер и др. утверждают, что в отличие от индустриального общества, символами которого были фабричная труба и паровая машина, символом постиндустриального общества становится компьютер. Массовое производство товаров заменяется демассифицированной продукцией, выпускаемой быстро, по заказу, под интересы и потребности определенных групп или покупателей и даже отдельных индивидов. Возникают новые виды промышленного производства: радиоэлектронная промышленность, нефтехимия, полупроводники, биотехнология, космические станции; водное хозяйство, ориентированное на разведение и откорм рыбы с последующим фабричным «сбором урожая». Резко возрастает роль знания, вследствие чего на смену пролетариату индустриального общества приходит «когнитариат», т.е. работники, способные качественно трудиться с применением глубокого знания все более сложной и разнообразной информации. Осуществляется широкое применение компьютерно-коммуникационных средств, которые являются не только олицетворением новой экономики, но и универсальной производительной силой. В постиндустриальном обществе научное знание становится не только важнейшим ресурсом новых, высоких технологий и связанной с ними новой экономики, но и всех других сфер человеческой деятельности, включая появление новых властных возможностей. Итак, мы рассмотрели признаки, особенности, структуру и типы обществ, которые, как мы отметили, подвержены изменениям и развитию. Возникает резонный вопрос: а существуют ли в развитии общества определенные тенденции, закономерности или все здесь происходит беспорядочно, случайно, хаотично? В ответ на этот вопрос большинство социологов утверждают, что в общественном развитии существуют определенные тенденции и закономерности. Во-первых, мы уже знаем из предыдущего изложения, что в истории человечества прослеживается определенная тенденция. Суть ее состоит в том, что на каждую последующую стадию раз- 171 вития общества уходит меньше времени, чем на предыдущую. Первобытнообщинный строй существовал десятки тысяч лет, прежде чем полностью реализовал и изжил себя, создав предпосылки для возникновения рабовладельческого общества. В свою очередь, рабовладельческое общество реализовало целиком свои созидательные силы и функции на протяжении времени, в 3-4 раза более длительного, чем сменившее его феодальное общество. Известный американский социолог и футуролог О. Тоффлер считает, что аг-рарно-ремесленная цивилизация просуществовала примерно 8-9 тысяч лет, сменившая ее индустриальная цивилизация реализовала себя за 200-300 лет, а идущая на смену ей постиндустриальная цивилизация реализует свое содержание, достижения и сущность за несколько десятилетий. Таким образом, можно утверждать, что в эволюции общества существует закон ускорения социального развития, который гласит, что каждый последующий его этап проходит более краткий, сжатый во времени период, чем предыдущий, а социальное время все более уплотняется, заполняется все более новым и сложным содержанием. История также свидетельствует, что различные страны и народы развиваются с неодинаковой скоростью: одни в своем развитии обгоняют своих соседей, другие отстают от них. Например, в условиях становления индустриальной цивилизации сначала вырвалась вперед Англия, затем - Германия, а еще несколько позднее — Соединенные Штаты Америки. Причем в этот процесс ускорения исторического развития различные подсистемы и структуры общества вступают не одновременно. Например, Россия середины - второй половины XIX в. не была передовой страной мира ни в экономическом, ни в политическом отношении, но она творениями выдающихся писателей, композиторов, художников создала непревзойденные шедевры культуры и в духовном развитии человечества заняла высшие ступени. Вышеизложенное дает основание для вывода, который гласит: в развитии человеческих обществ действует закон неравномерности экономического, политического, социального и духовного развития, вследствие чего одни страны и народы развиваются быстрее и интенсивнее, чем другие. Наконец, история развития различных типов обществ свидетельствует, что при всяких зигзагах, уклонениях от основного пути общественной эволюции, даже при вынужденных застоях и отка- 172 тах назад, в этой эволюции существует определенная направленность. Исторический процесс в основном протекает по такой траектории, на которой происходит восхождение от более низкой ступени технологического, экономического, политического, культурного развития - к более высокой. Нет пи одного общества, в котором бы не улучшались орудия труда, не возрастала его производительность, не совершенствовались бы территориальная структура общества и государственная его организация. Всемирно-исторический процесс восхождения человеческого общества от более низких ступеней социального, экономического, технологического, культурного развития к более высоким, называется coi/n-алъным прогрессом. Конечно, общество не развивается однолинейно. В нем действуют разнонаправленно ориентированные социальные силы, общности, группы, преследующие различные, нередко противоположные, цели. Поэтому в зависимости ог соотношения этих сил, от их активности, целеустремленности, воли, организованности и т.п. во многом зависит, пойдет ли общество по пути прогрессивного развития или остановится, а, быть может, и двинется вспять, как это было во времена господства социал-национализма (фашизма) в Германии. Попятное движение общества, отступление от завоеванных позиций, возвращение к предшествующему уровню называется социальным регрессом. Социальный регресс - прямая противоположность социальному прогрессу не только в направленности, но и в масштабах развития. Социальный регресс - процесс более локальный, чем прогресс, он охватывает отдельные общества или отдельные их подсистемы и небольшие промежутки времени. Что же касается социального прогресса, то это - глобальный процесс, охватывающий все компоненты и подсистемы общества во всех его регионах и странах в их движении и развитии на всем протяжении исторического времени. Исходя их изложенного, мы можем утверждать, что одной из важных закономерностей развития общества является наличие в нем социального прогресса. В развертывании социального прогресса различают две основных формы - реформы и революцию. Реформа представляет собой ряд постепенных преобразований, не затрагивающих основ существующего социального строя и не ведущих к его коренному, качественному преобразованию. В противоположность этому революция — это коренное социальное преобразование, затрагиваю- 173 щее основы существующего социального строя и представляющее собой переход общества от одного качественного состояния к другому. Например, преобразование планово-экономической системы производства в рыночную - есть крупная социальная реформа, приводящая к существенному изменению не только отношений в системе производства, но и в жизнеобеспечении основной массы населения, в его жизненных установках, ценностных ориентациях, способах идентификации (отождествления) с теми или иными социальными группами. Совершенный же в октябре 1917 г. общественно-политический переворот в России — Великая Октябрьская социалистическая революция - был действительной социальной революцией, ибо привел к разрушению существовавшего социального строя, к коренному, качественному преобразованию всех сторон общественной жизни: и экономики, и политики, и культуры. Октябрьская революция 1917 г. в России была социально-политической. Однако существуют и глобальные цивичизационные революции. Именно таковой была неолитическая революция, произошедшая 8-9 тысяч лет назад и приведшая к формированию аг-рарно-ремесленной цивилизации. Такой же глобально-цивилиза-ционный характер имела промышленная революция XVIII-XIX вв., которая привела к замене мануфактурного производства машинным (индустриальным), феодализма - капитализмом, сословного типа социальной структуры - классовым типом. Глобально-ци-вилизационная революция приводит и к появлению новой, постиндустриальной цивилизации, или цивилизации ноосферного типа, где решающую роль во всех сферах общественной жизни станут играть человеческий разум, сила знания. Вопросы для самоконтроля и повторения 1. Что такое общество? 2. Каковы отличительные признаки общества? 3. Что представляют из себя структурные компоненты общества? 4. Каковы основные подсистемы общества? 5. Какие типологии обществ Вы знаете? 6. В чем проявляется ускорение социального развития и его неравномер Литература 1. Гумплович Л. Основы социологии. СПб., 1899. 2. Зиммель Г. Социологический этюд. СПб., 1901. 3. Кравченко А.И. Развитие общества //Введение в социологию. Гл. 2. 4. Осипов Г.В. Природа и общество //Социология /Под ред. Г.В. Оси- 5. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения 6. Сорокин П. Социальная и культурная мобильность. Раздел: Социаль 7. Сорокин П. Социологический этюд об основных формах обществен 8. Социология /Под ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. Раздел: Чело 9. Тадевосян Э.В. Общество как социальная реальность //Социология Глава 15. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА И ЕЕ ДИНАМИКА Мы уже отмечали, что общество как целостная система структурировано, т.е. обладает определенным строением, взаиморасположением и связью составляющих его частей. Подчеркивалось также, что общество не есть механическая совокупность индивидов или ценностей, норм, которыми они руководствуются, а представляет собой сложную систему социальных взаимодействий, в которые вступают между собой индивиды, ценности, нормы. Но в процессе социального взаимодействия индивиды объединяются в определенные социальные группы, общности, которые и образуют исходные компоненты социальной структуры, своеобразные «социальные кирпичики», составляющие в своих различных конфигурациях живую ткань общественного организма. Одни социологи определяют и исследуют социальную структуру с точки зрения статусных и ролевых различий, влияющих на содержание и направленность социальных отношений; другие, напротив, анализируют социальную структуру, исходя из различных моделей социальных отношений, из которых выводятся статусные и ролевые различия между людьми. Но и в первом и во втором случае речь идет о социальных отношениях, возникающих только в пределах взаимодействия людей, объединяющихся в те 175 или иные социальные группы, общности. Поэтому вполне обоснованно можно дать следующее определение исследуемому социальному феномену. Социальная структура общества есть совокупность различных по численности, социальному положению в системе общественных отношений относительно устойчивых форм социальных групп, общностей, их социальных позиций и взаимодействий между ними. Важнейшая отличительная особенность социальной структуры заключается в том, что она тождественна системным (эмерд-жснтным) свойствам комплекса составляющих ее элементов, т.е. свойствам, не характеризующим отдельные элементы этого комплекса. В любой структуре можно выделить элементы, составляющие собственно структуру, и комплекс элементов, из которых структура строится. Сумма всех деревьев остается неизменной независимо от того, стоит ли каждое дерево на отдельном участке или же все деревья составляют лес, т.е. определенную экологическую структуру. Структура социальной группы также отличается от совокупности составляющих ее членов теми свойствами, которые не могут быть использованы для описания отдельных членов группы, так как они характеризуют отношения и взаимодействия большинства или всех этих членов и, следовательно, относятся ко всей группе как целому, например, свойствами сплоченности. Таким образом, социологический анализ социальной структуры коренным образом отличается от изучения составляющих ее элементов (индивидов, норм, ценностей, социальных статусов, ролей, позиций и т.п.), поскольку такое исследование сосредоточено на системных, эмерджентных (не сводимых к сумме составляющих элементов) свойствах именно совокупности элементов, характеризующих не отдельные из них, а способ их сочетания, отношений и взаимодействий между ними. Социальная структура многогранна и многокомпонентна, но ее основанием, исходными «клеточкам», «кирпичиками», из множества которых создается многоэтажное здание такой структуры, являются социальные группы. Что же такое социальная группа? Отвечая на этот вопрос, выдающийся американский социолог Р. Мертон утверждал: социальная группа - это совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и считаются членами этой группы с точки зрения других. 176 Характерными особенностями и признаками социальной группы являются: 1. Определенный способ взаимодействия между ее членами. 2. Осознание членства, чувство принадлежности к данной 3. Осознание единства: труппа актеров одного театра вос В социологии различают первичные и вторичные группы. Впервые такое разграничение ввел американский социолог Ч. Кули, который понимал под первичными «группы, характеризующиеся тесными, непосредственными связями и сотрудничеством» (6; 28). Они первичны в нескольких смыслах, но главным образом из-за того, что являются фундаментом для формирования социальной природы и идеалов индивида. Результатом тесной свя ш индивидов в группе является их психологическое слияние в некое общее целое, наиболее простым способом описания которого служит общее представление «мы», заключающее в себе определенный тип сопереживания и взаимного отождествления. Разумеется, в группе у различных ее членов могут быть различные стремления, но они подчиняются упорядочению со стороны некоего общего настроения. Так, мальчик может оспаривать у своих товарищей место в команде, но превыше таких споров будет ставить общий успех своего класса и школы. 177 К числу наиболее важных первичных групп Ч. Кули отнес семью, игровую группу детей, соседство и общинную группу старших. Первичные группы первичны в том смысле, что они дают индивиду самый ранний и наиболее полный опыт социального единства, а также в том смысле, что они не изменяются в такой же степени, как более сложные человеческие общности, являющиеся вторичными. Вторичные группы образуются из людей, между которыми почти отсутствуют эмоциональные связи: их взаимодействия обусловлены стремлением к достижению определенных целен В этих группах основное значение придается не личностным качествам людей, а их умению выполнять определенные функции Например, на предприятии должность директора, делопроизводителя, инженера, рабочего и т.п. может занимать любой человек, обладающий соответствующей подготовкой Нсли люди, занимающие эги должности, справляются со своей работой, данная организация может успешно функционировать. Личность каждого из них мало значит для организации в целом, занимаемая им должность может быть замещена другим человеком. Наоборот, личность каждого члена семьи уникальна и очень важна для семейной целостности, ни одного из них нельзя заменить кем-то другим. У людей во вторичной группе, как правило, не устанавливаются эмоциональные личностные связи, характерные для друзей и членов семьи. В течение последних десятилетий XX века происходит ослабление роли первичных групп в обществе. Технологические перемены в производстве, средствах коммуникаций, вызванные научно-технической революцией, возникновение гигантских предприятий и корпораций, развитие крупных городов привели к созданию и усилению роли крупной обезличенной бюрократии, к возникновению так называемого «массового общества». Такое общество превращается в массу изолированных друг от друга индивидов; распространение стандартизированной «массовой культуры» в нем приводят к тому, что человек нивелируется, становится безликим элементом социальной структуры, подогнанным под ее потребности, ощущает себя жертвой обезличенного социального процесса. Однако, несмотря на усиливающееся господство вторичных групп, в современном обществе первичные социальные группы (семья, друзья) продолжают оставаться важным связующим звеном между людьми и исходным компонентом социальной структуры. 178

В социологии в целях более продуктивного исследования социальных групп принято их разделять не только на первичные и вторичные, но и на реальные и квазигруппы, малые и большие, условные, экспериментальные и референтные группы. Условной группой называют объединенную по определенным признакам (полу, возрасту, уровню образования, профессии и т.п.) общность людей, являющуюся объектом изучения социологии и включающую индивидов, которые не имеют прямых или косвенных реальных взаимодействий друг с другом и могут даже не подозревать о существовании друг друга, но усчовио объединяются в интересах научного анализа— статистического, демографического и т.п. Например, в социологическом исследовании нередко фигурирует статистическое понятие «студенчество Беларуси», объединяющее в себе всех студентов всех вузов республики, хотя многие из них ни разу не увидят друг друга и никак между собой не взаимодействуют. Разновидностью услоьной группы является лабораторная (экспериментальная) группа, которая создается для проведения социально-психологических экспериментов, когда люди, не знающие друг друга и не взаимодействующие между собой, объединяются исследователем для определенных научных целей. Реальной группой называют ограниченную в размерах общность людей, объединенных реальными отношениями и/или видами деятельности (например, школьный класс, студенческая группа, армейский взвод, футбольная команда). Наряду с реальными группами в обществе существуют квазигруппы. Они характеризуются: 1) случайностью, стихийностью образования; 2) неустойчивостью взаимосвязей; 3) кратковременностью взаимодействия. Такие группы существуют непродолжительное время, после чего-либо распадаются, либо превращаются в устойчивые социальные группы. К числу квазигрупп относят аудиторию, толпу и социальные круги. Аудитория- это неустойчивая и неоднородная общность людей, объединенная на непродолжительное время взаимодействием с коммуникатором - индивидом или группой, которые владеют определенной информацией и доводят ее до этой общности. Студенческая группа как относительно устойчивая и длительно существующая общность под такое определение не подпадает.. Аудиторией в социологическом смысле может быть группа людей, собравшихся в зале послушать лекцию, концерт или выступление экстрасенса, которая после такого прослушивания чаще всего распадается. 179 Специфическим видом квазигруппы является толпа. Топпа-это бесструктурное скопление людей, лишенных явно осознаваемой общности целей, но связанных между собой ситуативной общностью интересов, сходством эмоциональных состояний и общим объектом внимания. Основными социально-психологическими механизмами формирования толпы являются слухи и нарастающее обоюдонаправленное эмоциональное заражение, при котором возникает эффект карусели: эмоциональное возбуждение одних передается другим, а затем, усиленное их возбуждением, по принципу заражения воздействует на первых и т.д. Для толпы характерны: 1) повышенная внушаемость; 2) анонимность, являющаяся следствием того, что индивид чувствует себя не узнанным в толпе; 3) преобладание эмоций над разумом: люди в толпе, как правило, не задумываются над своими действиями, а их поведение в толпе обусловлено эмоциями; 4) чувство неуязвимости: действуя в качестве целостного формирования, люди в толпе как бы утрачивают голос совести, подчас действуют безответственно, агрессивно, разрушительно - могут переворачивать автомобили, бить стекла в окнах и витринах магазинов, совершить поджог и т.п. Социальные круги, по определению известного польского социолога Я. Щепаньского, представляют собой «свободные союзы, основанные на контактах с очень слабо установленной связью, лишенных устойчивых отношений между членами» (16; 78). Индивиды, входящие в состав социальных кругов, объединяются принадлежностью к какому-нибудь социальному слою и вытекающей отсюда общностью интересов. Именно под такое определение подпадает часто встречающееся в социологии, в официальных документах и средствах массовой информации понятие «деловые круги», объединяющее предпринимателей, банкиров, менеджеров и т.п. Очень важное значение в социологии имеет дифференциация социальных групп на малые и большие. Малая группа- это относительно небольшое число индивидов, непосредственно взаимодействующих друг с другом и объединенных общими целями, интересами, ценностными ориентациями. Малые группы делятся на формальные и неформальные. В формальных (официальных) группах четко определены позиции их членов, они предписаны групповыми нормами и ожиданиями, определены взаимодействия между членами группы по вертикали: отношения старшинства, подчинения и т.п. К таким группам относятся, например, армей- 180 ский взвод, театральная труппа, научно-исследовательская лаборатория, вузовская кафедра и т.п. Неформальные группы возникают и складываются стихийно, в них ни позиции, ни статусы, ни роли не предписаны, отсутствует структура властных отношений. К их числу относятся семья, группа друзей, компания сверстников. Неформальная группа может создаваться внутри формальной. Например, в студенческой группе возникают более мелкие группировки, состоящие из близких друзей, объединенных общими интересами, чувствами симпатии, дружбы, либо на основе прагматической пользы. Специфическим видом малой группы является референтная группа. Под этим термином понимается группа, в которую индивиды не включены реально, но с которой соотносят себя как с эталоном и на нормы, ценности, оценки и мнения которой они ориентируются в своем поведении и в самооценках. Определенная часть старшеклассников или студентов, например, в своих поступках ориентируется не на советы педагогов, родителей и соучеников, а на поступки, оценки и взгляды людей из другого окружения (группы рокеров, богемы и т.п.) или на героев модных кинобоевиков, которым они стремятся подражать в поведении, жаргоне, жестах, одежде, прическах и т.п. Большое значение понятие референтной группы имеет при выяснении причин и мотивов отклоняющегося и противоправного поведения: почему подросток ориентирован не на нормы своей семьи или своего школьного класса, а на нормы другой группы, - например, воровской шайки? Таким образом, это понятие позволяет уточнить сложные социальные механизмы взаимосвязей индивида с группой, в том числе и таких взаимосвязей, которые исключаются из системы определяющего влияния на поведение личности господствующих в той или иной реальной группе (или в обществе в целом) норм и ценностей. Большая группа представляет собой реальную, значительную по размерам и сложно организованную общность людей, вовлеченную в общественную деятельность и систему соответствующих отношений и взаимодействий. Примерами таких групп могут выступать коллектив определенной школы, вуза, предприятия. В таких группах вырабатываются определенные групповые нормы поведения, традиции, общественное мнение, система коллективных оценок поведения своих членов и других больших и малых групп. Кроме того, термин «большая группа» применяется в социологии и социальной психологии для обозначения количе- 181 ственно не ограниченной статистической (условной) общности людей, выделяемой на основе определенных социально-экономических, политических, профессиональных, этнических, культурных, религиозных или демографических признаков. Именно в этом смысле употребляются такие статистические многомерные понятия, как рабочие города Минска, спортсмены Беларуси, дети Чернобыля, женщины-участницы феминистского движения. Индивиды и их группы, охватываемые такими понятиями, могут реально не взаимодействовать друг с другом, но объединяются определенными социальными признаками и имеют все основания применять к себе один из существенных маркеров (определителей) групповой идентификации - объединяющее их всех местоимение «мы». |

|||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 417. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |