Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ РАССМОТРЕНИИ 14 страницаЕсли в первобытном обществе или в эпоху феодализма каждый индивид мог одновременно входить в состав ограниченного количества социальных групп (семья, религиозная община, друзья, соседи), то в современном обществе люди обычно входят во множество первичных и вторичных, малых и больших групп. Они могут быть членами определенной семьи, входить в группы друзей, компании сверстников или соседей, той или иной социокультурной, религиозной, спортивной общности, политической партии, принадлежать к числу учителей, врачей или рабочих и т.д. и т.п. Каждый может сказать о себе и своей группе: это «моя семья», «моя профессиональная группа», «моя компания», «моя религия», «моя партия», «моя футбольная команда» и т.п. В зависимости от принадлежности или не принадлежности индивидов к тем или иным группам, последние подразделяются на ингруппы и аутгруп-пы. Ингруппа — это такая социальная общность, к которой индивид чувствует свою принадлежность и в которой он идентифицируется с другими таким образом, что расценивает членов данной группы как объединяющее их всех «мы» - «мы - белорусы», «мы - мужчины», «мы - спортсмены», «мы - офицеры», «мы - Ивановы» и т.д. Все другие группы, к которым данный индивид не принадлежит и не идентифицирует себя с ними, - другие семьи, другие компании сверстников, другие религиозные, политические, профессиональные и т.п. группы - будут для него аутгруппами, которые он обычно обозначает словами «не мы», «не наши», «чужие». Множество ингрупповых и аутгрупповых связей в современном обществе могут перекрещиваться, создавая сложные и многообразные коммуникационные взаимодействия, в которых  182 формируется, развивается и действует каждый индивид, каждая социальная группа. Таким образом, общество как единая целостная система структурирована на множество различных по составу и социальным характеристикам групп, в пределах которых может взаимодействовать с другими индивидами каждый человек. Однако распределение людей по группам, имеющее важное значение для понимания сущности и содержания социальной структуры, вовсе не исчерпывает последнюю. Не менее существенно распределение индивидов, их групп и общностей по социальным слоям (стратам). Универсальным отличительным признаком общества и его структуры является социальное неравенство людей. Дифференциация людей и их групп на социальные страты, характеризующиеся неравенством в области доходов, образования, профессии, участия во властных структурах и т.д., - называется социальной стратификацией. Социальная стратификация обладает несколькими отличительными признаками. Наиболее существенные из них сводятся к следующему: Во-первых, в процессе стратификации происходит дифференциация людей в иерархически оформленные группы, т.е. высшие и низшие слои, классы, страты общества. Во-вторых, социальная стратификация разделяет людей не только на высшие (по доходу, образованию, власти и т.п.) и низшие слои, но и на привилегированное меньшинство (знать, богатые и др.) и ущемленное в каком-либо отношении большинство (мало обеспеченные, не участвующие во властных структурах и т.п.). В-третьих, социальная стратификация приводит к возникновению у низших слоев стремления при возможности переместиться в более обеспеченные, привилегированные слои, что порождает социальные противоречия, конфликты, потрясения. П. Сорокин, как уже отмечалось в главе шестой данной книги, выделял три основных типа социальной стратификации, утверждая, что необходимо различать социальные слои по трем критериям: 1) уровню дохода (богатые и бедные); 2) политическому статусу (имеющие власть и не имеющие ее); 3) профессиональным ролям (учителя, инженеры, врачи и т.п.). Развивая эти идеи, Т. Парсонс дополнил эти признаки стратификации новыми существенными критериями: а) «качественными» характеристиками, которыми люди обладают от рождения (этническая принадлеж- 183 ность, половозрастные особенности, родственные связи, интеллектуальные и физические особенности личности; б)«ролевыми характеристиками», определяемым тем набором ролей, которые индивид выполняет в обществе (должность, уровень знаний, профессиональной подготовки и т.д.); в) «характеристиками обладания», выражающими наличие у индивидов и их групп собственности, материальных и духовных цепное гей, привилегий и т.п. Обобщение названных критериев в единую многомерную модель позволяет представить процесс социальной стратификации в качестве многопланового расслоения людей и групп в обществе по признакам владения (или невладепия) собственностью, властью, определенному уровню образования и профессиональной подготовки, этническому признаку, половозрастным характеристикам, социокультурным критериям, политической позиции, занимаемыми людьми социальными статусами, выполняемыми ими ролями. В процессе жизнедеятельности общества социальные страты не остаются раз навсегда данными, неизменными, - они находятся в процессе изменения и развития. Совокупность таких изменений П. Сорокин назвал социальной мобильностью, т.е. подвижностью социальных слоев и классов. Социальная мобильность — ото изменение индивидом или группой места в социальной структуре общества, перемещение их из одного социального положения в другое. Социальная мобильность может обладать различными признаками, из которых наиболее существенными являются пространственная характеристика, скорость и плотность протекающих стратификационных изменений. По пространственным характеристикам она подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная мобильность представляет собой перемещение индивида или группы из одной социальной позиции в другую, расположенную на одном и том же стратификаципном уровне. Перемещение некоего индивида из православной в протестантскую или кришнаитскую религиозную группу; из одной семьи (как мужа, гак и жены) в другую при разводе; с одного завода на другой; из одного вуза в другой, даже расположенный в другом городе (скажем доцента Гомельского университета в Гродненский университет), при сохранении в этом случае того же самого профессионального статуса, - все это примеры горизонтальной социальной мобильности. Во всех этих случаях перемещение может 184 происходить без каких-либо заметных изменений социального положения в стратификационном ранге, т.е. в вертикальном направлении. Иное дело мобильность вертикальная. Такой тип мобильности осуществляется тогда, когда индивид или социальная группа перемещается из одного социального пласта в другой, расположенный в стратификационной иерархии выше или ниже первого. В зависимости от направления такого перемещения существует два типа вертикальной мобильности Первый из них - восходящая социальная мобильность, т.е. социальный подъем из одного социального слоя в другой, более высокий. Пример рабочий, получив соответствующее образование и подготовку, становится инженером, а затем- предпринимателем или директором завода. Второй гип вертикальной мобильности представляет нисходящая социальная мобильность, т.е. социальный спуск, социальное нисхождение, социальная деградация, например инженер, став безработным, был вынужден устроиться работать маляром, столяром или сторожем, а то и вовсе превратиться в бездомного. По скорости протекания стратификационных перемещений они подразделяются на медленные и быстрые. Например, один выпускник вуза в течение 5-6 и более лет работает на одном рабочем месте и занимает один и тот же социальный статус учителя или инженера, второй через три-четыре года перемещается на более высокую должность, скажем, начальника цеха или лаборатории, а третий за то же время становится предпринимателем или директором, т.е. переходит в более высокий социальный слой. По плотности стратификационные изменения делятся на единичные и групповые. В первом случае из одного слоя в другой перемещаются единицы- отдельный инженер, врач, офицер, рабочий и т.п., а в другом - целая социальная группа. Такие групповые восхождения и нисхождения случаются чаще всего во время революций, контрреволюций или других крупных трансформаций в обществе Например, до революции 1917 г. в России занимать высокое положение при императорском дворе Романовых означало иметь самый высокий социальный ранг. Ниспровержение этой династии в вихре революционных потрясений привело к социальному нисхождению связанных с нею социальных рангов. Наоборот, большевики в России до Октябрьской революции не имели общепризнанного высокого социального положения. А в результате распада КПСС и развала СССР бывший верхний слой партгос- 185

Исторический опыт свидетельствует, что социальная стратификация может иметь различную внутреннюю структуру, вызванную различиями в интенсивности и всеобщности горизонтальной и вертикальной мобильности, а последние зависят от типа общества. В обществах так называемого «закрытого» типа (например, в тоталитарных системах) социальная стратификация и ее динамическое воплощение в социальной мобильности имеют пирамидальную форму. В таком типе общества на верхушке стратификационной иерархии находится узкий социальный слой (скажем, партгосноменклатура в СССР), а подавляющее большинство социальных групп - рабочие, крестьяне, интеллигенция, служащие -составляют нижние, гораздо более обширные этажи социальной пирамиды. Общества так называемого «открытого» типа, или демократические, обладают иной формой социальной стратификации -ромбовидной. Это связано с резким возрастанием в них численности так называемого среднего класса, который, по некоторым подсчетам, составляет около 60 % населения США. Что касается Беларуси и других стран СНГ, то в настоящее время «средний класс» включает в себя примерно 18-20 % населения, хотя по мере движения общества к социально ориентированной рыночной экономике он будет неуклонно возрастать, обеспечивая стабильность такого общества и его социальной структуры. В состав формирующегося и расширяющегося «среднего класса» в нашем современном обществе входят средние и мелкие предприниматели, бизнесмены, менеджеры, научно-техническая интеллигенция и высококвалифицированные рабочие, которые в наибольшей мере заинтересованы в обеспечении социально-экономической и политической стабильности, а, следовательно, стабильности и одновременно динамичности социальной структуры. 186

Первое по значимости место среди этих критериев, несомненно, занимает владение капиталом, приносящим прибыль. Неотъемлемые от кризисного состояния общества социально-экономические деформации приводят к тому, что наиболее прочным финансовым могуществом располагают ныне не те лица и группы, которые вкладывают капитал в производство, а те, кто действуют в банковской сфере, производя и воспроизводя в расширенных размерах ростовщический капитал. Этот узкий, привилегированный в экономическом отношении слой составляют люди, владеющие большими богатствами и в силу этого способные позволить себе все - строительство роскошных коттеджей не только на родине, но и в дальнем зарубежье; владение несколькими квартирами, ресторанами, кафе и другой недвижимостью, автомобилями иностранных марок; путешествия и отдых на побережье теплых морей; учебу своих детей в престижных и дорогостоящих университетах США, Англии, Германии и т.п. 188

189

Еще одним значительным критерием стратификационной дифференциации в современном постсоветском обществе является уровень личного дохода и потребления. Расхождения между высшими и низшими уровнями доходов в обществе, осуществляющем переход к рыночной экономике, не только весьма существенны, но и все более возрастают. В 1990 г. доля доходов, полученных от официально не учитываемой тогда предпринимательской деятельности, составляла менее 2 % во всем объеме доходов, полученных населением Беларуси, а в 1999 г. она возросла в 6 раз и превысила 12 %. При этом следует учесть, что за те же годы общее падение реальных доходов населения республики в целом (без учета его имущественной дифференциации) превысило 44%, т.е. произошло фактическое снижение их почти вдвое. В 1990 г доля населения республики, имеющего доход на уровне минимального потребительского бюджета, составила всего 3 %, а в 1999 г. она возросла до 80 %. Одновременно отношение среднего дохода 10% наиболее богатых семей к среднему доходу 10 % самых бедных семей возросло с 3 раз в 1990 г. до 9,8 раз в 1999 г.

Происходит массовое обнищание населения республики за счет размывания средних слоев и сближения их в имущественном отношении с беднейшими группами населения. Наряду с немногочисленной, исчисляемой примерно в 3 %, группой так называемых «новых белорусов», появились «новые бедняки», - те, кто раньше никогда не относился к этой социальной группе, в том числе работники сферы культуры, учителя, врачи. Перемещение больших групп населения из высоко- и среднеобеспеченных в малообеспеченные, отождествляемые с понятием «бедных», привело к нарастанию обеспокоенности не только отдельных индивидов, но и целых их социальных общностей многими, в том числе и наиболее важными сторонами их повседневной жизнедеятельности. В ходе опроса, проведенного в 1999 г., выяснилось, что более 2/3 респондентов- 67,7% из 1209 опрошенных- в наибольшей степени обеспокоены низким уровнем доходов, а каждый третий встревожен социальной незащищенностью. Менее половины квалифицируют материальное положение семей как удовлетворительное, толь-190 ко 8,7 % - как хорошее, а 42,2 % - как плохое. Чрезмерно большое количество респондентов (69,9 %) считают, что они вправе рассчитывать на материальную помощь. Конечно, в последнем случае сказывается живучесть в нашем обществе отживших свой век патерналистских иллюзий («государство поможет»), но нельзя не видеть за этой картиной широко распространенных ожиданий и реальной проблемы - резкого снижения уровня доходов, перехода не отдельных граждан, как это было в советское время, а довольно широких слоев за черту бедности. Проблема бедности, хотим мы это признать или не хотим, становится весьма актуальной в нашем обществе, осуществляющем сложный переход к рыночной экономике, тем более, как это было заявлено во всех программах, - к социально ориентированной рыночной экономике Представить всю масштабность и драматизм этой проблемы можно, лишь сопоставив уровень сегодняшней бедности с тем, что было в дореформенное время (отметим в скобках, что уровень бедности определяется как процент людей с денежными и натуральными доходами ниже черты бедности, которая, учитывая возраст человека, число и демографическую характеристику людей, живущих в доме, определяется как минимальный доход, необходимый для сносного существования, основанного на минимально необходимой «потребительской корзине»). До развала СССР бедность в Беларуси, являвшейся одной из наиболее экономически развитых республик страны, не превышала 1 % по отношению к общей численности населения, а в 1999 г. она превысила, по официальным данным, 36 %, а в реальности, по-видимому, достигла значительно больших размеров. В постсоветском обществе существенно расширяется сегь критериев стратификационной динамики. Наряду с издавна действующими экономическими, политическими, социокультурными факторами приобретают критериальный статус факторы «теневые» (нелегальный бизнес, прес1упность) и маргинализационные Если первые из них подталкивают преуспевающих в соответствующих сферах деятельности индивидов к верхним ступеням имущественной и социально-статусной лестницы, то вторые, наоборот, сталкивают не адаптировавшихся к новым социально-экономическим условиям людей на социальное «дно». Обобщение статистических материалов и данных социологических исследований позволяет сделать вывод, что реальное 19J

1) богатые люди, составляющие примерно 1,5 % от общего 2) состоятельные, могущие позволить многие дорогостоя 3) обеспеченные (8-9 %) ощущают ограничения при приобре А) среднеобеспеченные (около 14%) характеризуются гем, что у них начинают появляться свободные деньги и в соответствии с приоритетами семьи возрастает вариативность денежных затрат, приходится делать выбор: либо бытовая техника, либо добротная одежда, либо хорошее питание, но очень редко и то, и другое, и третье разом; 5) малообеспеченные (примерно 17%) не могут купить бы 6) бедные (примерно 46 %) только изредка могут себе позво 1) нищие (7 %) - находятся на грани выживания, не в состоянии покупать мясо, сладости, новую одежду для детей, а тем более для себя; часто живут за счет подаяния, нередко становятся частыми посетителями помоек. Эта социоструктурная иерархия, воплощающая в себе имущественное расслоение населения, взаимодействует с иерархической структурой, построенной по социально-статусным критериям. Их субординационный ряд приобретает такой вид: 1) на вершине стратификационной пирамиды находится 2) высший средний спой- средние и мелкие предпринимате 192

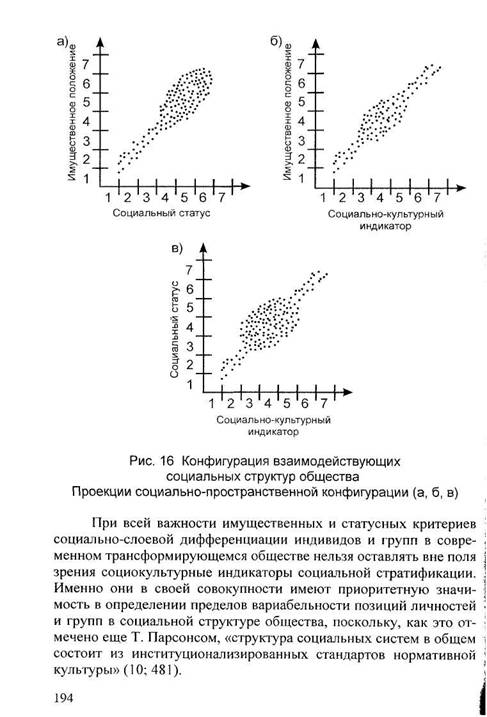

комментаторы, крупные ученые, владельцы частных больниц, стоматологических кабинетов и др.; 3) средний средний слой - профессура, врачи и юристы, име 4) низший средний слой - учителя, линейные (рядовые) ин 5) низший слой- малоквалифицированные рабочие, крестья 6) паразитические слои — мафиозные группы, рэкетиры, гра 7) маргинальные слои — опустившиеся на социальное дно из Выделенные семь ступеней в каждой из рассмотренных иерархий социокультурной дифференциации не всегда совпадают с соответствующим уровнем другой иерархии, а это еще более усложняет динамику социальной структуры современного постсоветского общества, делает непредсказуемыми возможные ее изменения. В большинстве случаев верхние ступени социально-имущественной иерархии совпадают с верхними ступенями социально-статусной стратификации (богатые люди, как правило, относятся, к высшему социальному слою), а низшие - бедные и нищие - с низшими социально-статусными слоями - маргинальными. Однако такое совпадение происходит не всегда, вследствие чего выделенные семь ступеней в каждой из рассматриваемых матриц не в полном своем объеме коррелируют с соответствующими уровнями другой матрицы, а это еще более усложняет динамику социальной структуры современного постсоветского общества, вносит в нее элементы нелинейности, хаотичности, непредсказуемости. И все же, если изобразить проанализированные тенденции социально-стратификационных трансформаций в схематичном виде, то две сочлененные матрицы (А и В) с их семеричными градациями примут вид, изображенный на рис. 16.

7 Зак 2030 193

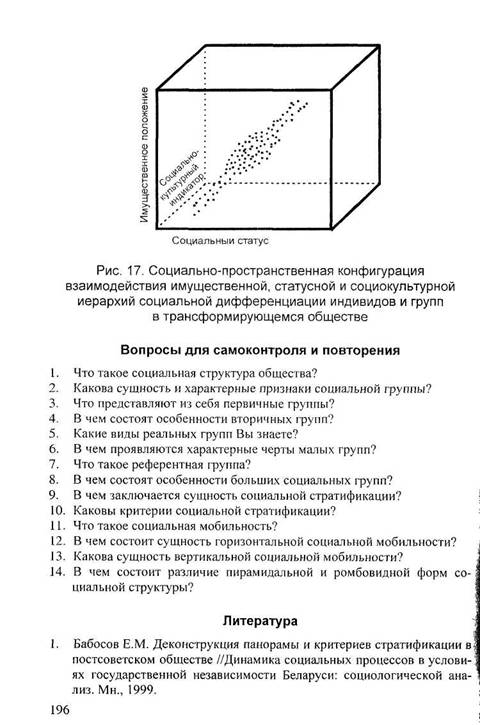

Кроме названных критериев стратификационной динамики в современном обществе важное значение имеют и социокультурные индикаторы социальной стратификации. К наиболее важным социокультурным критериям структурной дифференциации в современном обществе относятся: 1) этнонационалъные (дифференциация на белорусов, рус 2) мировоззренческие (верующие, неверующие, колеблю 3) религиозно-конфессиональные (православные, католики, 4) образовательные (лица с высшим, средним, неполным 5) духовно-культурные (поборники народной, элитарной, мас 6) идейно-почитические (приверженцы либерально-демокра 7) ценностноориенпищиоиные (приверженцы религиозной, Эти семь индикаторов находятся в еще более сложной и противоречивой взаимосвязи как между собой, так и с каждым из стратификационных критериев прежде рассмотренных двух иерархий — имущественной и социально-статусной, а многомерность их взаимосвязей, разумеется, в упрощенном, схематизированном виде, воплощена в рис. 17 Многообразие взаимопересекающихся связей и взаимодействий трех выделенных групп индикаторов предопределяет сложную, неустойчивую, развивающуюся по принципам нелинейности панораму социально-стратификационных изменений в современном постсоветском белорусском и российском обществе. Упорядочить эти изменения, вывести их из хаотического состояния и придать черты гармоничности возможно только на путях реализации идеи обеспечения динамичного и устойчивого развития общества, формирования в нем подлинно социального правового государства, создающего не только предпосылки, но и политические, экономические, правовые, социальные гарантии обеспечения благополучия, высокого социального и духовного развития личности в стратификационно-структурном пространстве общества. 195

2. Бабосов Е.М. Беларусь после «Беловежского развода». Как и почему 3. Беляева Л.А. Средний класс российского общества: проблемы обретения 4. Блау П.М. Различные точки зрения на социальную структуру и их об 5. Гидденс Э. Социология. Гл 7. М., 1999. 6. Кули Ч. Первичные группы //Американская социологическая мысль. 7. Комаров М.С. Введение в социологию. Гл. IV. М., 1994. 8. Кравченко А.И. Социология Разд. IV. Социальная структура и стра 9. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура //Социоло 10. Парсонс Т Функциональная теория изменения //Американская со 11. Попова И.П. Новые маргинальные группы в российском обществе 12. Смелзер Н. Социология. Гл. 3. Разд. 1. Социальная структура. М., 1994. |

||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 358. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

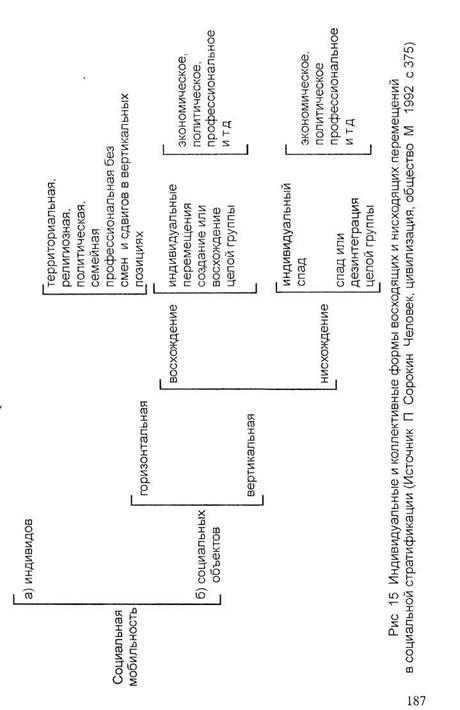

номенклатуры утратил свое привилегированное положение на самом верху стратификационной иерархии, зато в процессе трансформации социально-экономического строя на вершину экономической стратификации поднялись так называемые «новые русские», «новые белорусы» и др., а командные высоты в политической стратификации заняли новые политические группировки, победившие на президентских и парламентских выборах. Индивидуальные и коллективные формы восходящих и нисходящих потоков в социальной мобильности образуют сложную конфигурацию социальных перемещений, изображенную схематично на рис. 15.

номенклатуры утратил свое привилегированное положение на самом верху стратификационной иерархии, зато в процессе трансформации социально-экономического строя на вершину экономической стратификации поднялись так называемые «новые русские», «новые белорусы» и др., а командные высоты в политической стратификации заняли новые политические группировки, победившие на президентских и парламентских выборах. Индивидуальные и коллективные формы восходящих и нисходящих потоков в социальной мобильности образуют сложную конфигурацию социальных перемещений, изображенную схематично на рис. 15.

В переходный период, в условиях кризиса, сотрясающего постсоветские общества, обычная для нормального, бескризисного социально-экономического развития субординационная взаимосвязь компонентов стратификационного процесса нарушается, в нее внедряются элементы хаоса, дестабилизации, непредсказуемости. В результате происходит не столько реконструкция, т.е. перестраивание совершенно по-новому, сколько деконструкция - разрушение старой, по-своему стройной, стратификационной системы при неупорядоченном возникновении и развитии новой, во многом социально порочной и патологичной. Часть элементов старой стратификационной системы — рабочие, крестьяне, служащие, интеллигенция - сохраняется, но возникают новые стратифи-кационые слои, в том числе коррумпированные и паразитические. Основным стратифицирующим критерием в обществе становится масштаб присвоения собственности, а население все более отчетливо и резко стратифицируется на узкий социальный слой богатых и широкие массы бедных, даже нищенствующих, людей. В Беларуси, в частности, две трети населения существуют на грани выживания и за чертой бедности, а основные богатства сосредоточили в своих руках 2-3 % наиболее предприимчивых и ловких дельцов, сумевших разными путями присвоить непомерно большую долю прежде общественной собственности, ставшей частной. Что же входит в состав действующих в современном переходном обществе экономических критериев стратификации?

В переходный период, в условиях кризиса, сотрясающего постсоветские общества, обычная для нормального, бескризисного социально-экономического развития субординационная взаимосвязь компонентов стратификационного процесса нарушается, в нее внедряются элементы хаоса, дестабилизации, непредсказуемости. В результате происходит не столько реконструкция, т.е. перестраивание совершенно по-новому, сколько деконструкция - разрушение старой, по-своему стройной, стратификационной системы при неупорядоченном возникновении и развитии новой, во многом социально порочной и патологичной. Часть элементов старой стратификационной системы — рабочие, крестьяне, служащие, интеллигенция - сохраняется, но возникают новые стратифи-кационые слои, в том числе коррумпированные и паразитические. Основным стратифицирующим критерием в обществе становится масштаб присвоения собственности, а население все более отчетливо и резко стратифицируется на узкий социальный слой богатых и широкие массы бедных, даже нищенствующих, людей. В Беларуси, в частности, две трети населения существуют на грани выживания и за чертой бедности, а основные богатства сосредоточили в своих руках 2-3 % наиболее предприимчивых и ловких дельцов, сумевших разными путями присвоить непомерно большую долю прежде общественной собственности, ставшей частной. Что же входит в состав действующих в современном переходном обществе экономических критериев стратификации? Второй экономический критерий, характерный для переходного состояния общества, составляет причастность к процессам перераспределения общественного богатства в результате разгосударствления и приватизации собственности, ее акционирования, перекупки и т.п. В результате развертывания данного сложного и противоречивого процесса наряду с частной и общественной собственностью, в том числе и крупной, возникают такие виды негосударственной собственности, как акционерная, корпоративная, кооперативная, групповая и др. В зависимости от обладания тем или иным видом собственности, а также от масштабов подобного обладания, определяются социальный статус и социальная роль, т.е. основные стратифицирующие характеристики индивида или социальной группы. Этот слой более широкий по своему составу, а также более разнообразный по своим имущественным, возрастным, социокультурным признакам, чем только что нами описанный. Наряду с богатыми и очень богатыми людьми в нем представлены и люди сравнительно небогатые. При всем разнообразии социальных черт, отличающих их друг от друга, объединяются они в одну социальную группу именно тем, что сумели в довольно сжатые сроки, благодаря предприимчивости, связям, готовности идти на риск и т.п., использовать процессы разгосударствления и приватизации в целях приобретения большего или меньшего стартового капитала для перехода в социальный слой предпринимателей. Верхняя, наиболее могущественная в финансовом отношении часть этого слоя, представляющая из себя хорошо видимую верхушку предпринимательского айсберга (так называемые «новые русские», «новые белорусы»), по своему социальному статусу практически смыкается с верхушкой наиболее удачливых дельцов, сумевших быстро нажить ростовщический капитал в условиях развала прежней экономической системы и появления широких возможностей для финансовых махинаций в период политического и экономического безвременья в Беларуси в 1992-1994 гг. Вершину предпринимательской и политической элиты подпирает совсем не отказавшаяся от стремления забраться на эгу вершину более многочисленная и разношерстная в социально-экономическом и политическом отношении группа предприимчивых людей, хорошо и с выгодой для себя ориентирующаяся в быстро изменяющихся условиях с трудностями и сложностями складывающихся рыночных отношений. Средний возраст этой группы гораздо меньший, чем предыдущий (35 лет против 50), что дает ей серьезные шансы

Второй экономический критерий, характерный для переходного состояния общества, составляет причастность к процессам перераспределения общественного богатства в результате разгосударствления и приватизации собственности, ее акционирования, перекупки и т.п. В результате развертывания данного сложного и противоречивого процесса наряду с частной и общественной собственностью, в том числе и крупной, возникают такие виды негосударственной собственности, как акционерная, корпоративная, кооперативная, групповая и др. В зависимости от обладания тем или иным видом собственности, а также от масштабов подобного обладания, определяются социальный статус и социальная роль, т.е. основные стратифицирующие характеристики индивида или социальной группы. Этот слой более широкий по своему составу, а также более разнообразный по своим имущественным, возрастным, социокультурным признакам, чем только что нами описанный. Наряду с богатыми и очень богатыми людьми в нем представлены и люди сравнительно небогатые. При всем разнообразии социальных черт, отличающих их друг от друга, объединяются они в одну социальную группу именно тем, что сумели в довольно сжатые сроки, благодаря предприимчивости, связям, готовности идти на риск и т.п., использовать процессы разгосударствления и приватизации в целях приобретения большего или меньшего стартового капитала для перехода в социальный слой предпринимателей. Верхняя, наиболее могущественная в финансовом отношении часть этого слоя, представляющая из себя хорошо видимую верхушку предпринимательского айсберга (так называемые «новые русские», «новые белорусы»), по своему социальному статусу практически смыкается с верхушкой наиболее удачливых дельцов, сумевших быстро нажить ростовщический капитал в условиях развала прежней экономической системы и появления широких возможностей для финансовых махинаций в период политического и экономического безвременья в Беларуси в 1992-1994 гг. Вершину предпринимательской и политической элиты подпирает совсем не отказавшаяся от стремления забраться на эгу вершину более многочисленная и разношерстная в социально-экономическом и политическом отношении группа предприимчивых людей, хорошо и с выгодой для себя ориентирующаяся в быстро изменяющихся условиях с трудностями и сложностями складывающихся рыночных отношений. Средний возраст этой группы гораздо меньший, чем предыдущий (35 лет против 50), что дает ей серьезные шансы

на продвижение к желанной цели в более или менее близкой перспективе. Однако такое продвижение, связанное со сменой экономических и политических эли г, не может в кризисном обществе осуществляться бескризисно, безболезненно и бесконфликтно.

на продвижение к желанной цели в более или менее близкой перспективе. Однако такое продвижение, связанное со сменой экономических и политических эли г, не может в кризисном обществе осуществляться бескризисно, безболезненно и бесконфликтно. распределение населения Беларуси по различным группам, различающимся имущественным положением выглядит следующим образом:

распределение населения Беларуси по различным группам, различающимся имущественным положением выглядит следующим образом: