Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Основные методы судебной фотографии

Опознавательная (сигналети- ческая) съемка, предназначена для запечатления внешности лиц, совершивших преступление, неопознанных трупов с целью их регистрации в криминалистических учетах и последующего отождествления Измерительная фотография для определения размеров и взаимного расположения предметов по фотоснимкам Панорамирование, т.е. последовательное фотографирование объекта по частям на отдельные, но взаимосвязанные друг с другом кадры, когда каждый последующий из них является продолжением предыдущего Репродукционная фотография используется для получения копий документов: рукописей, схем, планов, чертежей, фотоснимков и других плоских объектов

Макрофотография метод воспроизведения в натуральную величину либо с увеличением пули, гильзы, монеты или других мелких предметов, а также следов, обнаруженных на месте происшествия; диапазон увеличений в пределах от 1 : 10 до 20: 1 Микрофотография часто используется при криминалистических исследованиях следов огнестрельного оружия на пулях и гильзах, штрихов реквизитов документов; с ее помощью изучают волокна бумаги и тканей, структуру микрочастицы автоэмалей и других микрообъектов Фотографирование в невидимой зоне спектра предполагает фотографирование с использованием инфракрасной и ультрафиолетовой зон электромагнитного спектра, а также в рентгеновских лучах При опознавательной съемке живых лиц обычно изготавливают снимки анфас и в правый профиль, в необходимых случа-

ях делают дополнительные снимки в 3/4 поворота головы вправо и во весь рост; съемку ведут без головного убора, очки снимают, ушные раковины и лоб, прикрытые волосами, обнажают. Измерительную фотографию применяют при обзорной, узловой и детальной съемке мест происшествий, особенно при рас- ^^ следовании убийств, краж, уголовных дел, связанных с дорожно- транспортными происшествиями, взрывами, авиа- и железнодорожными катастрофами. Репродукционную фотографию используют для размножения фотоснимков при розыске и опознании преступников. Объекты съемки (здания, иные постройки или предметы) Линия фотосъемки

Угол захвата кадра Угол захвата кадра Угол захвата кадра А \ - П / \|--------- 1/ —ж/ Рис. 1. Примерная схема фотосъемки методом линейной панорамы Виды фотосъемки для заиечатления места происшествия Ориентирующая (место происшествия на фоне окружающего пространства) Обзорная (место происшествия практически без окружающего пространства) Узловая (отдельные объекты места происшествия, содержащие наибольшее количество признаков и материальных следов происшествия) Детальная (деталь или части объекта крупным планом) Основы цифровой фотографии Оптическое изображение объекта в цифровом фотоаппарате формируется так же, как и в классическом фотоаппарате, т.е. с помощью объектива. Световой поток, попадая в объектив, проецируется через систему линз на светочувствительную матрицу. Матрица состоит из множества светочувствительных ячеек - пикселей, т.е. элементов изображения. Число таких элементов в матрице определяет важнейшую характеристику цифровой фотокамеры - ее разрешение. Качественные фотографии можно получить с помощью камер с разрешением матрицы 12 Мп. К основным узлам и механизмам цифрового фотоаппарата относятся (рис. 2): - объектив - система линз в жесткой оправе, формирующая изображение на матрице; - матрица - светочувствительный элемент, фиксирующий поток света, попадающий в камеру через объектив; - диафрагма - устройство из тонких металлических лепестков, регулирующее количество света, пропускаемое объективом;

- зеркало - предназначено для отклонения и направления светового потока. Применение цифровой фотографии в криминалистике имеет

cBon особенности: фотоснимки, полученные при производстве процессуальных (следственных) действий, сохраняются в двух видах - первая копия распечатывается с помощью принтера, присоединенного непосредственно к фотокамере, вторая копия в виде файла графического формата сохраняется на компакт-диске. При оформ-

лении протокола первая копия изображения удостоверяется подписями участников осмотра. Такой порядок получения фотоснимков не позволяет фальсифицировать изображение места происшествия. § 3. Основы трасологии Как правило, совершение преступлений сопровождается изменениями окружающей обстановки, которые проявляются в тех или иных следах самого преступника, либо инструментов и приспособлений, которые он использовал.

В широком смысле под следом в криминалистике понимаются все (материальные и идеальные) изменения материальной обстановки, вызванные действиями преступника по подготовке, совершению и сокрытию факта своего пребывания на месте преступления. В трасологии же изучаются только следы- отображения, вызванные контактным взаимодействием объектов и несущие в себе информацию о внешнем строении контактирующих объектов.

Чаще других следов на месте происшествия встречаются следы рук. Эти следы имеют большое криминалистическое значение, так как информация, отображающаяся в следах, позволяет установить лицо, причастное к совершению преступления.

Научное обоснование идентификации человека по следам рук непосредственно связано с анатомическим строением кожного покрова. Кожный покров рук человека состоит из трех основных слоев: наружного (эпидермиса), собственно кожи (дермы) и подкожно-жировой клетчатки (гиподермы). Эпидермис кожи снаружи представляет слой отмерших клеток, которые постоянно отделяются в виде чешуек. Эпидермис обеспечивает эластичность, упругость и быстрое восстановление поверхностного слоя при ее повреждении. На руках кожа имеет особенное строение в виде линейных возвышений в виде гребешков (папиллярных линий), расстояние между которыми составляет от 0,4 до 1,2 мм. На вершинах складок папиллярных линий между сосочками располагаются воронкообразные протоки потовых желез - поры. Через поры на поверхность кожи постоянно выделяется потожировое вещество. Именно по этой причине человек оставляет на предметах потожировые следы, которые могут быть обнаружены в зависимости от совокупных свойств объекта- следоносителя, либо физическими, либо химическими методами. Криминалистическое значение папиллярного узора обусловлено его индивидуальностью, относительной устойчивостью, восстанавливаемостью, способностью отображать на предметах признаки, присущие строению папиллярного узора конкретного человека; возможностью классификации в силу наличия отдельных типов папиллярных узоров. В настоящее время папиллярные узоры делятся на несколько типов, что позволяет систематизировать обнаруженные следы для их дальнейшего исследования и проверки по криминалистическим учетам. Как правило, папиллярный узор состоит из трех потоков: центрального, верхнего (наружного) и нижнего (базисного). Участок схождения всех трех потоков образует по форме фигуру, схожую с греческой буквой «дельта». В зависимости от количества потоков папиллярных линий, формы внутреннего рисунка дельты различают три основных типа папиллярного узора: дуговой, петлевой и завитковый (рис. 3). Дуговой узор состоит из двух потоков папиллярных линий, которые начинаются у одного края фаланги и заканчиваются на другом, образуя в средней части узора дугообразные фигуры, выгибающиеся в сторону верхнего потока. В дуговых узорах отсутствуют внутренний рисунок и дельта. Встречаемость таких узоров составляет 5 % от общего количества папиллярных узоров. Петлевой узор состоит из трех потоков папиллярных линий. Один из потоков (центральный), начинаясь у одного края фаланги, возвращается к тому же краю, образуя в середине узора петлю. Петля имеет головку, ножки и открытую часть. Направление ножек петель является основанием для выделения среди петлевых узоров ульнарных (ножки петель направлены в сторону мизинца) и радиальных (ножки направлены в сторону большого пальца). Петлевые узоры имеют одну дельту. Частота их встречаемости составляет порядка 65% от общего числа папиллярных узоров.

Завитковый тип узора состоит из трех потоков папиллярных линий, которые образуют внутри узора круги, овалы, спирали. Характерной особенностью завитковых узоров является наличие в них не менее двух дельт, одна из которых расположена слева, а другая - справа от центральной части узора. Встречаемость завиткового узора составляет около 30 %. Идентификационные признаки строения папиллярных узоров принято подразделять на общие и частные. Типы и виды папиллярных узоров, направление и крутизна потоков папиллярных линий, строение центрального рисунка узора, строение дельты, взаимное расположение дельт и другие признаки относятся к общим и могут принадлежать разным лицам. В процессе установления лица по следам руки большое значение имеют частные признаки, форма, размеры, положение и взаиморасположение которых индивидуальны для каждого человека. К частным признакам относятся начало и окончание линий, слияние и разветвление линий, мостик; глазок, островок, крючок, фрагмент; точка, тонкие межпапиллярные линии. Поиск следов рук на месте происшествия определяется характером обстановки и степенью видимости следа на следовоспринимающей поверхности. Само потожировое вещество представляет однородную диффузно рассеивающую среду. В различных сочетаниях она дает на поверхности объектов невидимые, слабо видимые и хорошо видимые следы.

Особенности обнаружения и изъятия следов рук с помощью дактилоскопических порошков. Порошки, используемые для работы со следами рук, должны быть контрастными по цвету с той поверхностью, на которой выявляются следы. Наиболее распространены такие белые порошки, как окись цинка, алюминиевая пудра, канифоль. Черными являются порошки окисей меди и свинца, железа, восстановленного водородом, графита, сажи. Порошкам восстановленного железа придаются различные цветовые оттенки, им присваиваются названия самоцветных камней - «Топаз», «Рубин», «Сапфир». На обследуемую поверхность порошки наносятся специальной кистью флейц, изготовленной из очень мягкого беличьего или колонкового волоса. Применяются также аэрозольные распылители дактилоскопических порошков. Порошки восстановленного железа наносятся с помощью магнитной кисти. Обработка следов парами йода основана на свойстве адгезии его мельчайших частиц с потожировым веществом. Достоинство этого способа состоит в том, что следы можно подвергнуть неоднократной обработке, а недостаток - быстрое исчезновение следов, их переход в невидимое состояние. Пары йода образуются в йодных трубках, снабженных резиновой грушей, или в химической посуде, в которой подогревается кристаллический йод. Такое окуривание целесообразно использовать тогда, когда предстоит обнаружение невидимых следов рук на больших поверхностях. Яркое (желто-оранжевое) окрашивание следов позволяет установить их локализацию. Затем следы обрабатываются порошком восстановленного железа. Закрепляют следы, выявленные парами йода, посредством копирования на йодокрахмальные или йо до декстриновые пленки. Химические реактивы, используемые для выявления следов рук, - это 1,5- 2%-й раствор нингидрина или аллоксана в ацетоне, а также спиртовой раствор азотнокислого серебра. Реакция окрашивания следов протекает постепенно, поэтому для ее ускорения поверхность, пропитанную нингидрином, нужно подогреть, а пропитанную азотнокислым серебром - вынести на дневной свет. Выявлять следы рук рекомендуется только на тех предметах обстановки места происшествия, которые нельзя направить на исследование из-за их громоздкости или высокой ценности. Следы пальцев, обнаруженные в результате обработки порошками, очень легко повредить, поэтому необходимо принять меры для их сохранности. С таких предметов следы копируют на дактило- пленку, которая впоследствии направляется на экспертизу. В случае необходимости ее можно заменить липкой канцелярской пленкой («скотч»). Она даже предпочтительней при копировании следов с недостаточно гладких поверхностей (лакированная столешница, дверь, окрашенная масляной краской). Вторыми по распространенности в местах происшествия являются следы обуви, реже - следы босых ног преступника. Они образуются при ходьбе, беге, прыжках, стоянии на месте. Данные следы позволяют установить путь и направление движения лиц к месту происшествия и от него, характер перемещений, а также дают возможность организовать преследование подозреваемых. При изучении таких следов могут быть установлены особенности походки или признаки заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. По следам ног можно судить и об обстоятельствах совершения преступления, а также о некоторых особенностях субъекта, который их оставил, что необходимо для его розыска. По этим следам нетрудно отождествить человека (его обувь). К общим признакам следов обуви относятся (рис. 4): - общая длина следа - по линии от середины переднего края носка до середины заднего края каблука (АБ); - длина подошвы - по оси следа (если задний ее срез отчетливо выражен); - ширина подошвы в наиболее широком месте (ВГ); - ширина промежуточной части в самом узком месте (ДЕ); - длина каблучной части от заднего края до переднего края по оси (KB); - ширина каблука в самом широком месте, а босой ноги - в самом широком месте пятки (ЖЗ).

В таких следах отображаются особенности походки, в элементах которой проявляются анатомические и функциональные признаки человека. Так, у переутомленного, больного или раненого человека элементы дорожки следов существенно варьируют, так как ему трудно выдерживать одинаковый ритм движения. Выяснить по следам темпы ходьбы или бега можно только тогда, когда есть несколько следов, составляющих дорожку. Длина шага измеряется как расстояние между двумя последовательно оставленными следами по линии направления движения. Ее измеряют раздельно для правой и левой ноги. Длина шага достаточно четко коррелирует с ростом человека. Шаг мужчины среднего роста при спокойной ходьбе колеблется в пределах 75-85 см, а при беге достигает одного метра и более. Шаг правой ноги примерно на 1-2 см больше, чем левой, а у левшей наоборот. Длина шага женщин на 5-10 см короче мужских. Если мысленно провести прямую линию по направлению, в котором шел субъект, то она и будет линией направления движения. Ширина шагов характеризует расстановку ног при ходьбе. Она определяется как расстояние между следами каблуков (пяток) левой и правой ног по линии, перпендикулярной к направлению движения. Ширина постановки ног равна в среднем 10-15 см. Угол разворота стопы образуется между продольной осью следа и линией направления движения. Он отражает привычку ставить ступни ног при ходьбе параллельно одна другой, носками внутрь (отрицательный угол) или носками наружу (положительный угол). У мужчин угол разворота стопы обычно равен 15-25 а у женщин - 10-20 Фиксацию следов обуви осуществляют разными способами: - фотографированием по правилам масштабной фотосъемки; - подробным описанием в протоколе; - изготовлением слепков с объемных следов; - изготовлением копий с поверхностных следов. Для изготовления слепка наливным способом порошок гипса разводят в воде до консистенции сметаны. Получившуюся массу заливают в след слоем на 1/3 его глубины. Затем кладут укрепляющий каркас из проволоки или другого материала и выливают оставшуюся массу. При насыпном способе в след через сито насыпают слой сухого гипса толщиной 1-2 см, потом укладывают каркас и засыпают гипсом до краев. После этого гипс увлажняется с помощью пульверизатора. Следы обуви необходимо сразу же сфотографировать по пра-

вилам измерительной съемки, ибо это в определенной степени нейтрализует опасность их повреждения или уничтожения. Объемные следы обуви копируют путем изготовления гипсовых слепков. Для этого след должен быть подготовлен: из него убирают все

инородные предметы (прутики, камешки, окурки и др.), попавшие после следового контакта. В зависимости от состояния почвы, на которой оставлены следы, применяются три способа изготовления слепков: наливной, насыпной и комбинированный. Выбор конкретного способа зависит как от следовоспринимающей поверхности, так и от погодных условий и времени года. Поверхностные следы обуви (ног), образованные в результате наслоения пыли (грязи) либо иных веществ на твердую следовоспринимаюгцую поверхность, копируют путем наложения следокопировальной пленки или липкой бумаги, а также листовой (сырой) резины. Для этого лист резины зачищают (обязательно в одном направлении) крупнозернистой наждачной бумагой до образования ровной бархатистой поверхности. Затем зачищенной стороной лист накладывают на след и плотно прижимают. Трасология изучает также следы транспортных средств, оставляемые ходовой частью и выступающими частями, а также отделившиеся от транспортного средства узлы и детали. Следы транспорта фигурируют при расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а также преступлений, в ходе которых транспорт использовался для вывоза похищенного, бегства преступников, быстрого перемещения потерпевших, трупов и т.д. По следам ходовой части и выступающих частей, по отделившимся деталям и узлам возможно установление его групповой принадлежности. Кроме того, изучение таких следов позволяет восстановить механизм произошедшего: определить направление и скорость движения, место, угол и линию столкновения, другие важные обстоятельства ДТП (рис. 6).

Грузовые и легковые автомобили различаются по следам, по наличию (отсутствию) задних спаренных колес, величине базы и ширине колеи. Шириной колеи считается промежуток между центральными линиями следов правых и левых колес или между просветами задних спаренных колес (рис. 7). В следах автотранспорта обычно отображаются задние колеса, которые полностью или

По следам ходовой части определяют направление и режим движения (торможения, пробуксовки, остановки); вид и модель шины, а нередко идентифицируют и автомобиль. Выяснение вида (модели) транспортного средства и направления движения необходимо для его поиска. Определить направление движения автомобиля можно по следующим признакам, имеющимся в следах: а) при езде по сыпучему грунту частицы последнего разлетаются по бокам следа в виде веера, раскрытого в сторону, противоположную направлению движения; б) при переезде луж направленность движения определяется по следу влаги, сходящему на нет; в) капли ГСМ, а также тормозной жидкости, воды, тосола, падающие с движущегося автомобиля, приобретают заостренную форму и обращены узким концом в сторону движения; г) рисунок протектора типа «елочка» должен быть обращен открытой частью в сторону движения; д) при езде по траве ее стебли будут примяты по направлению движения; е) камень, вдавленный шинами в грунт, имеет зазор в лунке со стороны направления движения. О торможении свидетельствует уменьшающаяся четкость рисунка протектора. Если обнаружены следы юза (скольжения), то их используют для определения скорости движения автомобиля перед остановкой. Для этого замеряют общую длину следа торможения, из которой вычитают величину базы автомобиля. Все перечисленные признаки следов ходовой части автотранспорта должны быть отражены в протоколе осмотра места происшествия. Если следы ходовой части обнаружены на одежде потерпевше-

?го (наезд, переезд), то их фотографируют несколько раз. Сначала надо запечатлеть весь предмет одежды так, чтобы была очевидна локализация следов, затем сам след, предварительно зафиксиро- ф вав пылевые частицы аэрозольным лаком и поместив рядом со следом масштабную линейку.

Криминалистическое оружиеведение - подраздел криминалистической техники, изучающий конструктивные особенности и принципы действия устройств и предметов, специально предназначенных для поражения человека и животного, закономерности образования следов применения этих объектов, их собирания и исследования, а также объектов и следов в ходе раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Огнестрельное оружие - устройство, предназначенное для поражения человека или животного снарядом, получившим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда и конструкции данного устройства. К обязательным конструктивным элементам огнестрельного оружия относятся: ствол с камерой воспламенения порохового заряда, запирающего устройства, стреляющего устройства. Для характеристики огнестрельного оружия большое значение имеет его калибр: расстояние между двумя противоположными полями нарезов канала ствола. Для гладкоствольных ружей калибр обозначается числом шаровых пуль, отливаемых из одного английского торгового фунта свинца. В России ружья изготавливаются 12, 16, 20, 28 и 32-го калибра. Боевое (длинноствольное: винтовки, карабины; среднествольное: автоматы, пис- толеты-пулеметы; короткоствольное: пистолеты, револьверы) Гражданское (пистолеты, револьверы) Охотничье

(нарезное: винтовки, карабины; гладкоствольное: ружья) Учебное Криминальное (самодельное: пистолеты, револьверы, автоматы, самодельное с использованием заводских деталей, переделанное из специальных устройств) Криминалистическое исследование огнестрельного оружия проводится в целях выяснения следующих обстоятельств: - относится ли данный объект к категории огнестрельного оружия; - если да, то к какому виду (типу, системе, модели, образцу) оно относится; - исправно ли данного оружие и пригодно ли оно к производству выстрела; - если не исправно, то в чем причина и возможно ли ее устранить; - возможен ли выстрел из данного оружия при определенном положении его деталей, частей и др. Современные патроны (боеприпасы) к стрелковому оружию являются унитарными, т.е. представляют собой сборочную единицу, состоящую из капсюля, метательного заряда (пороха), а также метаемый элемент (снаряд - пуля, дробь, картечь), которые смонтированы в одной гильзе. В охотничьих патронах добавляются пыжи. По форме гильзы к огнестрельному оружию бывают цилиндрические, конические, бутылочные (рис. 8). Следы основного фактора выстрела (пробивного действия снаряда): - проникающие повреждения; - поверхностные повреждения (в том числе, следы рикошета); - человека следы животных, следы предметов ------------------------------------------------------------------------------------------ У Следы дополнительных факторов выстрела: - отпечаток (штанцмарка) образуется при стрельбе в упор дульным срезом ствола; - надрыв краев повреждения в результате механического воздействия на преграду сложной смеси газообразных и твердых частиц; - зона опаления в результате термического воздействия на преграду указанной смеси; - зона отложения копоти;

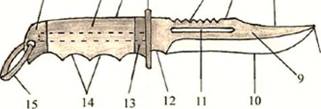

- зона внедрения не полностью сгоревших порошинок В случае обнаружения стреляной гилыы на месте происшествия она должна быть осмотрена следователем, описана в протоколе и зафиксирована по месту обнаружения по правилам узловой и детальной фотосъемки. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения - это подотрасль криминалистического оружиеведения, изучающая холодное оружие, закономерности собирания следов его применения, их собирания и исследования, а также разрабатывающая средства, приемы и методы работы с этими объектами и соответствующими следами в ходе раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Под холодным оружием понимается оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения (Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»). К холодному оружию не относятся различные объекты производственного и хозяйственно-бытового назначения (ножи кухонные, карманные, сапожные, отвертки, шила, зубила, топоры, металлические прутья и т. п.).

Конструктивные признаки (свойства), общие для всех типов и видов холодного оружия: - клинок с острием и лезвием, утолщение, ударный груз: часть (деталь), предназначенная для нанесения определенных повреждений; - рукоятка: приспособление для удобного удержания объекта в руке, оберегающее руку от самоповреждений;

- механическая прочность конструкции, позволяющая использовать объект неоднократно. 1 2 3 4 5 (, 7 Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов их применения (кршшналистическое взрывоведение) - подотрасль криминалистического оружиеведения, изучающая взрывные устройства механизм взрыва и закономерности образования его следов, их собирания и исследования а также разрабатывающая средства, приемы и методы работы с взрывоопасными объектами и следами их применения в ходе раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Признаки взрывного устройства: а) исключительно однократное применение; б) наличие взрывчатого вещества и средств взрывания; в) использование энергии химического взрыва; г) наличие конструкции, предназначенной только для производства взрыва; д) способность вызывать поражающее (разрушающее) действие. При обнаружении взрывного устройства, взрывчатых веществ

u iu в связи с совершившимся взрывом необходимо: вызывать специалистов (саперов, пиротехников) в целях решения вопросов об относимости конкретного объекта к взрывным устройствам, целесообразности обезвреживания на месте или необходимости его

транспортировки в специальное место для подрыва. Только в том случае, когда жизни и здоровью людей больше ничего не угрожает, на месте происшествия начинает работать следственно-оперативная группа. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-30; просмотров: 547. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||