Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

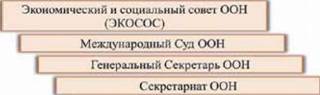

Структура ООН Г-павные орг аныСтр 1 из 89Следующая ⇒ Пришит м пракогого _____________________________ Система конституционных прав и свобод Конституционные права и свободы - это закрепленные в Конституции Российской Федерации и гарантированные государством возможности, позволяющие каждому человеку и гражданину свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего поведения. Наибольшее значение имеет традиционная классификация соответствующих прав, свобод и обязанностей по содержанию: - личные или гражданские права, свободы и обязанности (ст.ст. 19-28 Конституции Российской Федерации); - политические (ст.ст. 29-33 Конституции Российской Федерации); - социально-экономические и культурные (ст.ст. 34^14 Конституции Российской Федерации) (возможно наименование «социально-культурные»), Конспиипуционные обязанности человека и гражданина в России Конституционная обязанность - это закрепленная Конституцией Российской Федерации в интересах общества необходимость, предписывающая каждому индивиду определенный вид и меру своего поведения. Конституция Российской Федерации закрепляет следующие конституционные обязанности человека и гражданина. 1. Соблюдение Конституции Российской Федерации и законов. Это самая главная обязанность, лежащая на гражданах, о чем говорится в ч. 2 ст. 15 Конституции России. По сути, она распространяется и на неграждан, поскольку нельзя допустить, чтобы кто-то из проживающих в стране лиц имел привилегию не соблюдать действующие в этой стране законы. Соблюдение Конституции Российской Федерации и законов - всеобщее правило, не знающее исключений. 2. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. В частях 2 и 3 ст. 38 Конституции Российской Федерации закреплены две конституционные обязанности граждан: во-первых, родители обязаны заботиться о детях, их воспитании; во-вторых, трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.  3. Получение основного общего образования. Конституция Российской Федерации возлагает на каждого гражданина обязанность получить основное общее образование, на родителей и лиц, их заменяющих, - обязанность обеспечить получение детьми этого образования (ч. 4 ст. 43). 4. Забота о памятниках истории и культуры. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44 Конституции Российской Федерации). 5. Уплата налогов и сборов. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57 Конституции Российской Федерации). 6. Сохранение природы и окружающей среды. Для выживания человечества нет большей опасности, чем уничтожение природы, загрязнение воздуха, земли и водоемов. Конституция Российской Федерации гласит: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» (ст. 58). 7. Защита Отечества и обязанность воинской службы. Конституция Российской Федерации объявляет защиту Отечества «долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации» (ст. 59). В данном случае правовая обязанность соединяется с моральной категорией (долгом), тем самым образуя непреложный закон гражданского поведения. Но защита Отечества предполагает обязанность каждого военнообязанного гражданина «встать под ружье» в случае агрессии против России, официального объявления войны и мобилизации. § 2. Обеспечение прав человека в деятельности полиции 1. Международные и российские стандарты в области защиты прав и свобод человека Права и свободы человека являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием каждого государства. Признание прав и свобод человека и гражданина Международно-правовая формула «признание» означает, что государство не создает, не предоставляет и, тем более, не дарует их, а лишь признает в качестве естественных и неотъемлемых. Соблюдение прав человека и гражданина Данная формула содержит обязательство государства не вмешиваться в личную сферу человека как члена гражданского общества, с одной стороны. С другой - государство обязано, и любой человек вправе требовать выполнения этого обязательства, защищать жизнь, здоровье, достоинство, имущество каждого, ограждать человека не только от неправомерных действий, в том числе преступного характера, но и от нарушений прав человека на уровне законодательных, судебных и иных решений, действий органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц. Защита прав и свобод человека и гражданина. Каждый человек вправе защищать свои права и обязанности всеми способами, не запрещенными законом. Понятие «обеспечение прав» используется в юридической литературе довольно часто. В обобщенном виде К. К. Гасанов сформулировал термин «обеспечение прав» следующим образом: «Обеспечение прав человека есть деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений по созданию благоприятных условий (гарантий) для правомерной и неуклонной их реализации»1. По сфере действия различают международно-правовые и внутригосударственные гарантии. Международно-правовые гарантии закрепляются во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических и социальных правах Европейской конвенции по защите прав и основных свобод человека и других документах. Их осуществлением занимаются Организация Объединенных Наций, ее органы через различного рода программы и проекты, а также международные суды и другие органы. К внутригосударственным гарантиям можно отнести так называемые конституционные гарантии основных прав человека - общие условия и специальные юридические средства, закрепленные в Конституции Российской Федерации и других нормативных актах, которые создают фактическую возможность пользоваться основными правами. Особое место в ряду конституционных гарантий занимают те, которые вытекают из природы, юридических свойств и общих положений Конституции Российской Федерации. Это так называемые общие конституционные гарантии. Статья 2 Конституции Российской Федерации закрепляет обязанность государства признавать, соблюдать и защищать основные права и свободы. Часть 1 ст. 45 гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина[2]. 2. Международные организации по защите прав человека Международный механизм защиты основных прав включает в себя как условия их реализации (содействие осуществлению международных договоров в области прав человека, международный контроль над соблюдением прав человека), так и средства их защиты (международно-правовые нормы, деятельность универсальных, региональных межправительственных организаций и госу Координирующим центром данной деятельности является система, сложившаяся в результате функционирования Организации Объединенных Наций. Структура ООН Г-павные орг аны Coift Бсюиасиосш ООН [СБ) |

Генеральная Ассамблея ООН |J"A) I и 1.Совет Безопасности ООН (СБ). Отвечает за поддержание мира и безопасности. Состоит из представителей 15 стран - участниц ООН, 5 из которых постоянные (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция). 2.Генеральная Ассамблея ООН (ГА). Высший представительный орган ООН, состоящий из представителей всех стран - участниц ООН. Вправе рассматривать любые вопросы в пределах устава ООН и давать рекомендации иным органам ООН. 3.Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС). Отвечает за международное сотрудничество в экономической и социальной областях, координирует деятельность 17 специализированных учреждений ООН. Состоит из представителей 54 стран - участниц ООН, избираемых ГА ООН на 3 года с ежегодным обновлением 1/3 состава. 4.Международный Суд ООН. Главный судебный орган ООН. Разрешает споры между странами - участницами ООН. Состоит из 15 судей, избираемых в личном качестве ГА и СБ ООН на 9 лет. 5.Генеральный Секретарь ООН. Избирается на 5 лет ГА ООН по рекомендации СБ ООН. Руководит работой секретариата ООН. 6.Секретариат ООН. Состоит из служащих и обеспечивает нормальное функционирование всех органов ООН. 7.Совет по опеке. Состоит из 5 постоянных членов СБ ООН. Был создан для опеки над странами фашистского блока. На сегодняшний день существует лишь де-юре, де-факто не действует. В 1946 г. была создана Комиссия ООН по правам человека. В целях укрепления правозащитного механизма ООН в сентябре 2005 г. решено создать Совет по правам человека, заменяющий Комиссию по правам человека и компетентный выносить рекомендации по ситуациям нарушения прав. 20 декабря 1993 г. 48-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН учредила пост Верховного комиссара по поощрению и защите всех прав человека. Комитет по правам человека образован в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. Комитет принимает и рассматривает сообщения от лиц, являющихся жертвами нарушения государством како- го-либо из прав, изложенных в Пакте. Комитет против пыток в случае получения достоверной информации о систематическом применении пыток на территории государства - участника Конвенции вправе предложить государству-участнику сотрудничать в рассмотрении полученной информации; назначить своих членов для проведения конфиденциального расследования с возможным посещением территории этого государства с его согласия, после расследования предоставить доклад Комитету и государству-участнику с результатами расследования; ежегодно предоставлять краткий отчет о проведении расследований Генеральной Ассамблее ООН и государствам - участникам Конвенции. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Рассматривает все вопросы дискриминации в отношении женщин, реагирует на поступающие жалобы, сотрудничает с государствами-участниками в разрешении этих жалоб, выносит в ежегодном докладе Генеральной Ассамблее ООН свои предложения и рекомендации общего характера на основе изучения докладов и информации, получаемой от государств-участников. Комитет по правам ребенка вправе запрашивать у государств - участников Конвенции 1989 г. о правах ребенка, информацию о выполнении ими требований Конвенции; собирать и анализировать информацию о положении детей в различных странах; на основе проведенного анализа вырабатывать соответствующие рекомендации для предоставления их Генеральной Ассамблее ООН; сотрудничать в области защиты прав ребенка с различными правительственными и неправительственными правозащитными организациями. Наряду с системой универсальных международных механизмов существуют и региональные механизмы. Совет Европы был создан в 1949 г. как общеевропейская, региональная организация межправительственного и парламентского сотрудничества, преследующая цели правового обеспечения прав человека, развития дружественного международного партнерства, разработки совместных решений социальных проблем. В результате вступления России в Совет Европы, подписания Европейской конвенции о защите прав и основных свобод и ее ратификации (1998 г.) граждане Российской Федерации получили право обращения с жалобами в Европейский Суд в г. Страсбурге. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ- СБСЕ) является общеевропейской организацией, в которую входят 55 государств-участников. Деятельность СБСЕ по вопросам гуманитарного характера о правах и свободах человека получило в его документах название «Человеческое измерение СБСЕ»1. 1 См.: Тиунов О. И. Международное гуманитарное право. М., 1999. С. 46. 13 Содружество независимых государств. В настоящее время Содружество объединяет более десяти государств - ранее союзных республик СССР. Статья 33 Устава СНГ предусмотрела создание Комиссии по правам человека как консультативного органа, призванного наблюдать за выполнением обязательств государств-членов в области прав человека. 3. Функции полиции в механизме обеспечения прав и свобод человека и гражданина В качестве ведущих принципов деятельности полиции Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3 «О полиции» (далее - Закон о полиции) закрепляет обеспечение конституционной законности, прав и свобод человека и гражданина. В ст. 1 Закона о полиции определено предназначение полиции, которое состоит именно в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Закрепляя принципы деятельности полиции, зафиксированные в гл. 2 Закона о полиции, законодатель связывает основную их часть с обеспечением законности и конституционных, в том числе политических, прав человека. В ч. 1, 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации предусмотрена обязанность органов власти, должностных лиц и граждан соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, при этом законы не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Исходя из положений ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, законодатель в ч. 2 ст. 6 Закона о полиции предусматривает возможность ограничения прав и свобод граждан только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом. 4. Ответственность сотрудников полиции за нарушение прав и свобод человека и гражданина Любая деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 5 Закона о полиции). Главным принципом, обеспечивающим права и свободы человека, выступает общественное доверие и поддержка граждан (ст. 9 Закона о полиции). Полиция при осуществлении своей деятельности обязана стремиться к обеспечению общественного доверия, поддержки ее населением, соблюдать и обеспечивать конституционные права граждан. Ответственность сотрудников органов внутренних дел предусмотрена федеральным законодательством (ст. 15 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), так, в частности, в случае совершения им преступления сотрудник несет ответственность в соответствии с УК РФ. За совершаемые административные правонарушения ответственность на сотрудника органов внутренних дел налагается в рамках КоАП РФ - за деяния, по которым сотрудник подлежит ответственности по общим основаниям. Вместе с тем, следует помнить, что сотрудник органов внутренних дел несет дисциплинарную ответственность, в том числе и за нарушения служебной дисциплины, а также за несоблюдение запретов и ограничений, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, возложенных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», устанавливаемую в рамках ст.ст. 49, 50 Закона о службе в органах внутренних дел. Сотрудник органов внутренних дел обязан также возместить вред, причиненный гражданам и организациям своими противоправными действиями (бездействием). В случае если действиями сотрудника будет причинен ущерб федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, он несет материальную ответственность в строгом соответствии с федеральным законодательством. § 3. Законодательство об административных правонарушениях Законодательство об административных правонарушениях состоит из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. КоАП РФ основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством об административных правонарушениях, то применяются правила международного договора. 1. Задачи законодательства об административных правонарушениях

В соответствии с требованиями п. «к» ст. 72 Конституции Российской Федерации произошло разграничение предметов ведения между федерацией и ее субъектами в области законодательства об административных правонарушениях. К ведению федерации отнесено установление: общих положений и принципов; перечня видов административных наказаний и правил их применения; административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение; порядка производства по делам об административных правонарушениях; порядка исполнения постановлений о назначении административных наказаний (ст. 1.3 КоАП РФ). КоАП РФ определяет подсудность n подведомственность дел об административных правонарушениях судам, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с законодательством о защите прав несовершеннолетних, федеральным органам исполнительной власти в соответствии с установленной структурой федеральных органов исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. К ведению субъектов Российской Федерации относятся: установление административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления; организация производства по делам об административных правонарушениях; определение подведомственности дел об административных правонарушениях; создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; создание административных комиссий, иных коллегиальных органов; определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и др. Должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах компетенции соответствующего органа уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных в п. 87 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ: - нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости - ст. 5.42; - непредставление сведений (информации) - ст. 19.7. 2. Принципы Принцип равенства перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ) Принцип презумпции невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ) j Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением (ст. 1.6 КоАП РФ) 3. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и пространстве

Территориальные пределы действия законодательства об административных правонарушениях определяются полномочиями издавшего его органа. Пределом действия законов субъекта Российской Федерации является территория данного субъекта.

Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие административные правонарушения за пределами Российской Федерации, подлежат административной ответственности в соответствии с КоАП РФ в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (ч. 2 ст. 1.8 КоАП РФ). |

|||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-30; просмотров: 547. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |