Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Обоснование структуры модели и методики моделирования.

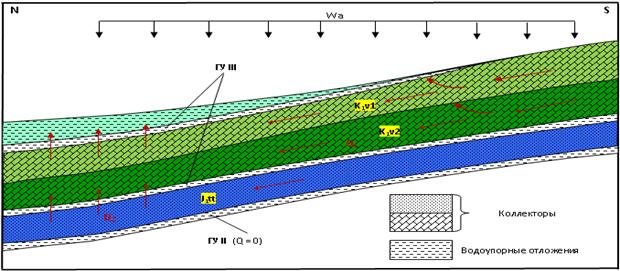

Исходя из особенностей геолого-гидрогеологического строения, рассматривалась трехслойная плоско-пространственная модель геофильтрации, включающая верхний – напорно-безнапорный верхневаланжинский водоносный подгоризонт, и два напорных: нижневаланжинский и титонский горизонты. В южной части месторождения отложения валанжина, готерив-баррема и четвертичные, сильно выветрелые, расчленены многочисленными оврагами, временными и постоянно действующими водотоками и могут рассматриваться как граничные условия первого рода (или как зона осушения грунтовых вод, что в данном случае безразлично). Водовмещающие карбонатные отложения содержат подземные воды трещинного типа. С погружением под более молодые, валанжинские горизонты приобретают избыточные напоры и переходят в разряд напорных. Граница эта располагается на параллели, проходящей через источники «Чивалли», «Глазной» и «Семиградусный», являющихся областями естественной разгрузки валанжинских вод перед погружением отложений под готерив-барремские. Их общий дебит превышает 18000 м3/сут. Титонский горизонт стоит несколько обособлено. Он имеет сплошное распространение на всей территории месторождения. Воды горизонта напорные, порово-пластовые. Водовмещающие отложения представлены терригенной толщей песков, песчаников, гранитной дресвы с маломощными прослоями глин и известняков. Отложения залегают непосредственно на тектоническом фундаменте, не отделяясь от последнего водоупорными отложениями. Долгое время считалось, что основной зоной формирования нарзана является тектонический фундамент. В отложениях же осадочного чехла он вторичен. Однако, более чем десятилетние поиски, так называемого, «гранитного нарзана» оказались безуспешными, и только спустя довольно длительное время, было установлено его подлинное происхождение. За редкими исключениями водообильность скважин, пробуренных на палеозойский фундамент, достигает 10% от водообильности титона. Многочисленные скважины, которыми опробовался палеозойский фундамент, свидетельствуют об этом.  Фактически, подпитка из тектонического фундамента существует, но активность ее незначительна, и роль тектонического фундамента, в основном сводится к поставке диоксида углерода, под воздействием которого, за счет выщелачивания, и формируется известная марка минеральной воды «нарзан». Таким образом, рассматривалась плоско-пространственная математическая модель, состоящая из трех водоносных горизонтов, разделенных относительно водоупорными отложениями. Нижняя и верхняя границы представлены как ГУ II рода с глубинным питанием на первом этапе (Wг = 0) и инфильтрацией Wа = f(t). Плановые границы – как ГУ II рода (Q = const). Между водоносными горизонтами (перетекание) граничные условия заданы ГУ III (Q = f(Н)). Условия однозначности сформулированы следующим образом: t = 0, Q = 0, H = Hст (Нст – статический уровень). Фильтрационная область принимается кусочно-однородной. Возможность такого допущения подтверждается геофизическими исследованиями. Предпосылки Гиринского-Мятиева – справедливы, закон Дарси – выполняется. Схематический разрез месторождения представлен на рис. 4.1. Система дифференциальных уравнений, описывающая процесс геофильтрации имеет вид: где Н – положение статического уровня в водоносных горизонтах; kmx, kmу – коэффициент проводимости по плановым координатам; µ* – водоотдача пласта; b – параметр перетекания между смежными водоносными горизонтами; Wа – инфильтрационное питание. Индексами обозначены водоносные горизрнты: 1 – верхневаланжинский; 2 – нижневаланжинский; 3 – титонский.

Рис. 4.1. Схематический разрез Кисловодского месторождения минеральных вод.

Принятая схема моделирования включала несколько этапов. Этап 1. Производилась подготовка исходных данных. Анализировались данные всего цикла геологоразведочных и опытно-фильтрационных работ за полувековой период изучения месторождения. Формировалась фильтрационная схема (начальная), емкостные параметры и параметры перетекания, поле распределения статических напоров, нагрузки на скважины. Этап 2. Обоснование геометрических размеров и структуры модели, начальных и граничных условий, построение геофильтрационной схемы, насыщение необходимой информацией. Этап 3. Моделирование стационарного процесса, характеризующего ненарушенный эксплуатацией режим фильтрации (стационарная задача). Цель этапа - получить стационарную поверхность зеркала подземных вод, отражающую с необходимой точностью природную ситуацию и установить модули вертикальных перетоков между горизонтами, поскольку они в данном случае играют важную роль с точки зрения качественных показателей минеральных вод. Этап 4. Оценка адекватности модели по данным эпигноза, верификация модели. Этап 5. Собственно моделирование процессов с заданными нагрузками на скважины, прогнозирование ситуации, оценка перспектив.

|

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 397. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

(4.7),

(4.7),