Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

ТЕМПЕРАТУРА ХРУПКОСТИ (МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ)

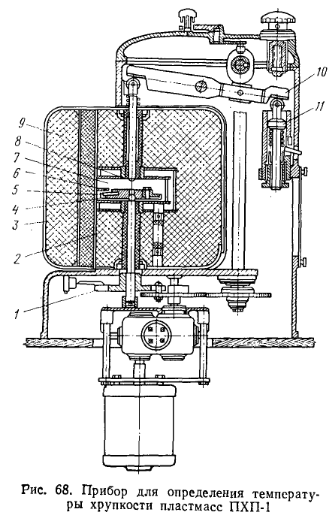

Морозоустойчивость определяют на приборе ПХП-1 (изготавливает Ивановский ЗИП). Конструкцией прибора предусмотрено два метода испытания: раздавливание образца, сложенного петлей (ГОСТ 16783—71), и изгиб консольно закрепленного образца (ГОСТ 16782—83) в камере, охлаждаемой парами жидкого азота. За температуру хрупкости принимают температуру, при которой 50% испытуемых образцов становятся хрупкими, разрушаясь при заданной деформации в установленных условиях механического воздействия. Испытание состоит из ряда опытов, которые производят при различных температурах, применяя в каждом из них одинаковое количество образцов. После каждого опыта производят осмотр и отбирают разрушенные образцы. Прибор ПХП-К (рис. 68) состоит из десяти местного зажима 4, куда помещают образцы 5. Зажим с образцами устанавливают в испытательной камере 7. С помощью привода от механизма мальтийского креста 1 зажим 4 получает прерывистое вращательное движение, и образцы последовательно подводятся подпуансон 8. Привод пуансона 5 осуществляется от пружинного механизма 11 через рычаг 10.

Испытательная камера 7 с образцами помещена в криокамеру 3. Загрузку образцов производят через дверь 9 с изоляцией 2. Регулирование и измерение температуры осуществляют потенциометром и термопарой 6. Процесс испытания на приборе автоматизирован. При испытании на морозоустойчивость различными методами в качестве образцов применяют полоски полимера определенных размеров: по первому методу (раздавливание образца, сложенного петлей) размеры (40 ±1)Х(6±0,5)Х(0,5±0,005) мм; по второму методу (изгиб консольного образца) размеры (25±1)Х(6±0,5)Х(2±0,2) мм. Способ и режим изготовления образцов предусматриваются в стандартах или ТУ на материал.  Техника определения. Взаимное расположение зажима, образца, пуансона и наковальни в начальный момент воздействия пуансона на образец при испытаниях различными методами показаны на рис. 69 и 70.

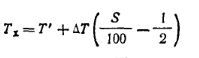

Образцы закрепляют в зажимы и выдерживают 15 мин в испытательной камере, где установлена температура, близкая к температуре хрупкости испытуемой пластмассы, затем их подвергают деформированию, после этого вынимают для осмотра. Образец считается разрушенным, если на его поверхности обнаружена одна или несколько трещин или какие-либо другие повреждения. При каждой заданной температуре подвергают испытанию 10 образцов. После их осмотра определяют число разрушенных образцов в штуках и в процентах к числу испытанных. Если при первоначально выбранной температуре ни один из испытанных образцов не разрушился, то проводят испытания новых образцов при температурах, каждая из которых ниже предыдущей на 5—10°, до тех пор, пока не будет достигнута температура, при которой часть образцов разрушится. Если при первоначально выбранной температуре все испытанные образцы разрушились, то производят испытания новых образцов при температурах, каждая из которых выше предыдущей на 5—10°, до тех пор, пока не будет достигнута температура, при которой часть образцов не разрушается. Если при выбранной температуре часть образцов разрушилась, а часть нет, то производят испытания новых образцов при температурах выше и ниже предыдущей. При этом должны быть достигнуты крайние температуры, при одной из которых не разрушается ни один образец, а при другой — разрушаются все образцы. Крайние и промежуточные температуры должны составить ряд с постоянным интервалом от 2 до 5°. Температуру хрупкости вычисляют по формуле

где Тх— температура хрупкости; Т’— наивысшая температура, при которой разрушаются все образцы; ∆T—выбранный температурный интервал для последовательных опытов; S — сумма относительных количеств разрушившихся образцов (в процентах к числу испытанных) при всех температурах опытов, начиная от температуры, при которой не разрушился ни один образец, и до температурыТ' включительно. При выполнении расчетов экспериментальные данные удобно свести в таблицу:

|

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 479. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |