Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Измерение энергии однофазного переменного тока

Как известно, электрическая энергия определяется выражением

где Энергия измеряется электрическими счетчиками. Для счетчиков переменного тока используются индукционные измерительные механизмы. Основными элементами счетчика (рис. 9.1) являются: электромагниты 1 и 4, называемые соответственно последовательным и параллельным электромагнитом, алюминиевый диск 2, укрепленный на оси, постоянный магнит 8 и другие элементы, назначение которых будет пояснено ниже. Схемы включения счетчика и ваттметра одинаковы. Обмотка электромагнита 1 выполняется из небольшого числа витков относительно толстого провода и включается в цепь последовательно с нагрузкой По конструктивным особенностям и расположению сердечника параллельного электромагнита счетчики делятся на радиальные и тангенциальные. В первых сердечник электромагнита 4 располагается по радиусу диска, а в конструкциях вторых - по хорде. Отечественной промышленностью выпускаются только тангенциальные счетчики (рис. 9.2). Ток

Рисунок 9.1 – Схематическое изображение устройства и включения в цепь однофазного и индукционного счетчика

Рисунок 9.2 – Устройство тангенциального индукционного однофазного счетчика

, называемого рабочим. , называемого рабочим.

Рассматриваемый индукционный счетчик является трехпоточным измерительным. Однако при рассмотрении его работы можно пользоваться уравнением, выведенным для двухпоточного измерительного механизма, с учетом того, что в данном случае по существу диск пронизывается двумя потоками Из-за больших воздушных зазоров на пути потоков

где

где Тогда

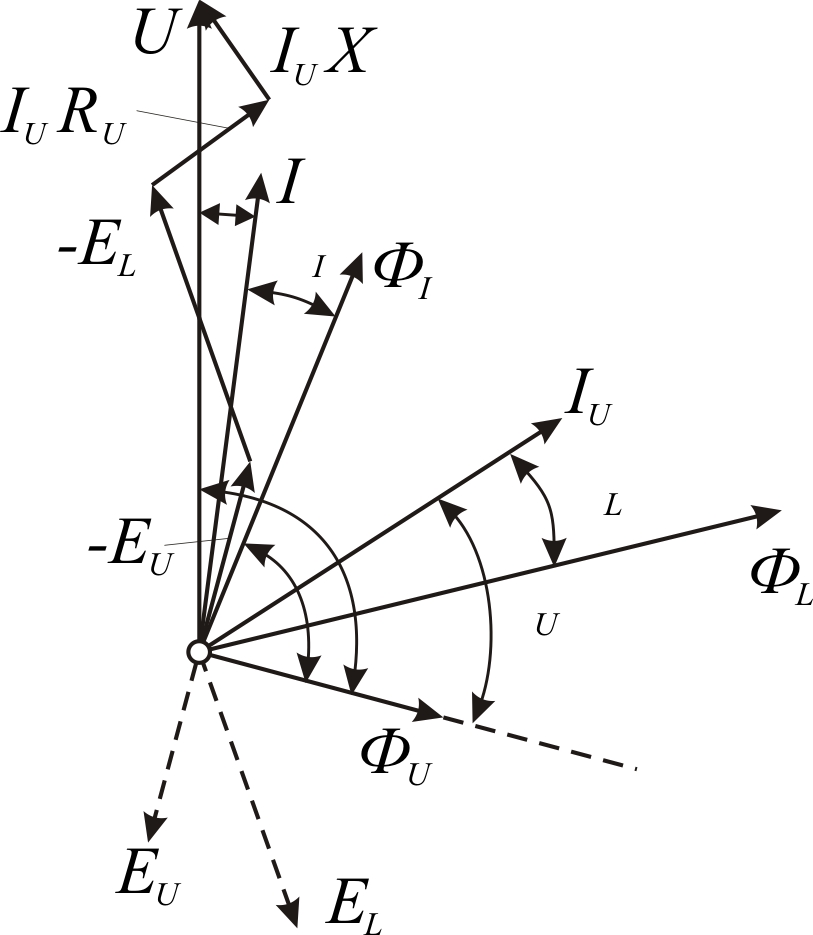

где Для дальнейшего анализа работы счетчика воспользуемся векторной диаграммой рис. 9.3. На диаграмме Векторы потоков Потоки Как следует из диаграммы,

т. е. вращающий момент счетчика пропорционален мощности переменного тока. Для выполнения условия Для выполнения указанного условия в счетчике используются различные приспособления. Так, в счетчике, показанном на рис. 9.1, используется медная пластинка 3, помещаемая на пути потока Для создания противодействующего момента, называемого в счетчиках тормозным, применяется постоянный магнит 8 (рис. 9.1), между полюсами которого находится диск. Тормозной момент

где Ток

где

В индукционных счетчиках имеется еще два дополнительных тормозных момента Однако обычно

Интегрируя последнее равенство в пределах интервала времени

где Отсчет энергии производится по показаниям счетного механизма - счетчика оборотов 7 (рис. 9.1). Единице электрической энергии (обычно Величина, обратная передаточному числу, т. е. отношение зарегистрированной энергии к числу оборотов диска, называется номинальной постоянной Под действительной постоянной счетчика С понимается количество энергии, действительно израсходованной в цепи за один оборот подвижной части. Эта энергия может быть измерена образцовыми приборами, например ваттметром и секундомером. Действительная постоянная в отличие от номинальной зависит от режима работы счетчика, а также от внешних условий, например температуры, частоты и т. д. Зная значения постоянных

где По точности счетчики активной энергии делятся на классы 0,5; 1,0; 2,0 и 2,5; счетчики реактивной энергии - на классы 1,5; 2,0 и 3,0 (ГОСТ 6570-75). При выводе (3.51) было сделано допущение, что трение в измерительном механизме счетчика отсутствует. В действительности оно имеется и складывается из трения в опорах, в счетном механизме, трения подвижной части о воздух. Момент трения может вызвать значительную погрешность, особенно при малых (менее 10% номинальной) нагрузках, когда вращающий момент соизмерим с моментом трения. Государственным стандартом устанавливается порог чувствительности (в процентах) счетчика, определяемый выражением При наличии напряжения в параллельной цепи счетчика и отсутствии тока в цепи нагрузки диск может начать вращаться без остановки. Такое явление называетсясамоходом, который может возникнуть, если компенсационный момент превышает момент трения. Согласно ГОСТ 6570-75 самохода не должно быть при любом напряжении от 80 до 110% номинального. Для устранения самохода чаще всего к оси диска прикрепляется стальная проволочка 6 (рис. 9.1), а к магнитопроводу параллельного электромагнита стальная пластинка 5 (флажок). При вращении подвижной части проволочка притягивается к флажку, намагниченному потоками рассеяния электромагнита, что создает дополнительный тормозной момент, устраняющий самоход.

Рисунок 9.4 – Нагрузочные характеристики однофазного индукционного счетчика Погрешность счетчика зависит от режима его работы, поэтому государственным стандартом нормируется разная погрешность при различных нагрузках. Зависимость погрешности от нагрузки называется нагрузочной кривой счетчика и иллюстрируется рис. 101 (кривые 1 и 2 соответствуют классам 2,5 и 2,0). Характер кривых при нагрузках 5-20% объясняется влиянием неравенства компенсационного момента и момента трения. При нагрузке более 20% сказывается непропорциональность между токами и магнитными потоками в последовательной и параллельной цепях, а также влияние тормозного момента Погрешность, проиллюстрированная кривыми рис. 9.4, является основной. Под действием внешних факторов у счетчика появляются дополнительные погрешности, также нормируемые государственным стандартом. Дополнительные погрешности возникают при работе индукционных счетчиков следствие искажения формы кривой токов и напряжений, колебания напряжения и частот резкого перепада мощности, потребляемой нагрузкой.

ной ссылки на первоисточник! Вопросы и пр

Лучшими метрологическими характеристиками обладают электронные счетчики электрической энергии (ЭС). В основу работы ЭС положено использование статического преобразователя мощности в постоянное напряжение. При этом применяется двойная модуляция с преобразованием напряжения в частоту электрических импульсов и последующим интегрированием. Структурная схема ЭС активной энергии переменного тока (рис. 9.5) содержит преобразователь мощности в напряжение (ПМН), преобразователь напряжения в частоту (ПНЧ) и счетчик импульсов (СИ). ПМНсодержит блоки широтно-импульсной (ШИМ) и амплитудно-импульсной (АИМ) модуляции. На вход блокаШИМ поступает напряжение, пропорциональное, току нагрузки

где Так как амплитуда импульсов в схемеАИМ изменяется пропорционально напряжению на нагрузке, а их длительность функционально связана с током нагрузки, в блокеАИМ производится перемножение входных сигналов. Среднее значение напряжения

. .

Серийно выпускаемые в настоящее время электронные счетчики активной энергии переменного тока имеют класс точности 0,5.

АСКУЭ Попытки создания АСКУЭ (автоматизированной системы контроля учёта электроэнергии) связаны с появлением в относительно доступных микропроцессорных устройств, однако дороговизна последних делала системы учета доступными только крупным промышленным предприятиям. Разработку АСКУЭ вели целые НИИ. Решение задачи предполагало: · оснащение индукционных счетчиков электрической энергии датчиками оборотов; · создание устройств, способных вести подсчет поступающих импульсов и передавать полученный результат в ЭВМ; · накопление в ЭВМ результатов подсчета и формирование отчетных документов. Первые системы учета были крайне дорогими, ненадежными и малоинформативными комплексами, но они позволили сформировать базу для создания АСКУЭ следующих поколений. Переломным этапом в развитии АСКУЭ стало появление персональных компьютеров и создание электронных электросчётчиков. Ещё больший импульс развитию систем автоматизированного учёта придало повсеместное внедрение сотовой связи, что позволило создать беспроводные системы, так как вопрос организации каналов связи являлся одним из основных в данном направлении. Основное назначение системы АСКУЭ - в разумных интервалах времени собрать в центрах управления все данные о потоках электроэнергии на всех уровнях напряжения и обработать полученные данные таким образом, чтобы обеспечить составление отчётов за потребленную или отпущенную электроэнергию (мощность), проанализировать и построить прогнозы по потреблению (генерации), выполнить анализ стоимостных показателей и, наконец, - самое важное - произвести расчёты за электрическую энергию. Для организации системы АСКУЭ необходимо: · В точках учёта энергии установить высокоточные средства учёта - электронные счётчики · Цифровые сигналы передать в так называемые «сумматоры», снабженные памятью. · Создать систему связи (как правило, последнее время для этого используют GSM – связь), обеспечивающую дальнейшую передачу информации в местные (на предприятии) и на верхние уровни. · Организовать и оснастить центры обработки информации современными компьютерами и программным обеспечением.

Схема АСКУЭ Пример простейшей схемы организации АСКУЭ показан на рисунке. В ней можно выделить несколько отдельных основных уровней: 1. Уровень первый – это уровень сбора информации. Элементами этого уровня являются электросчётчики и различные устройства, измеряющие параметры системы. В качестве таких устройств могут применяться различные датчики как имеющие выход для подключения интерфейса RS-485, так и датчики, подключенные к системе через специальные аналого-цифровые преобразователи. Необходимо обратить внимание на то, что возможно использовать не только электронные электросчётчики, но и обычные индукционные, оборудованные преобразователями количества оборотов диска в электрические импульсы. В системах АСКУЭ для соединения датчиков с контролерами применяют интерфейс RS-485. Входное сопротивление приемника информационного сигнала по линии интерфейса RS-485 обычно составляет 12 кОм. Так как мощность передатчика ограничена, это создает ограничение и на количество приемников, подключенных к линии. Согласно спецификации интерфейса RS-485 с учетом согласующих резисторов приёмник может вести до 32 датчиков. 2. Уровень второй – это связующий уровень. На этом уровне находятся различные контролеры необходимые для транспортировки сигнала. В схеме АСКУЭ представленной на рисунке 9 элементом второго уровня является преобразователь, преобразующий электронный сигнал с линии интерфейса RS-485 на линию интерфейса RS-232, это необходимо для считывания данных компьютером либо управляющим контролером. В случае если требуется соединение более 32 датчиков, тогда в схеме на этом уровне появляется устройства, называемые концентраторы. На рисунке показана схема построения системы АСКУЭ для количества датчиков от 1 до 247шт

Третий уровень – это уровень сбора, анализа и хранения данных. Элементом этого уровня является компьютер, контролер или сервер. Основным требование к оборудованию этого уровня является наличие специализированного программного обеспечения для настройки элементов системы. В настоящее время практически все электронные электросчётчики оборудованы интерфейсом для включения в систему АСКУЭ. Даже те, которые не имеют этой функции, могут оснащаться оптическим портом для локального снятия показаний непосредственно на месте установки электросчётчика путём считывания информации в персональный компьютер. Поэтому, сегодня электросчётчик является сложным электронным устройством. Однако не стоит думать, что только электронные счётчики можно использовать для дистанционного снятия показаний (а именно эта цель является основной в системах АСКУЭ). Счетчики, в маркировке которых есть буква «Д», например, СР3У-И670Д, имеют телеметрический выход (импульсный датчик), обеспечивающий передачу по двухпроводной линии связи информации о проходящей через счетчик активной (реактивной) энергии в систему дистанционного сбора и обработки данных. На рисунке как раз показан такой электросчётчик со снятой крышкой корпуса:

Электросчётчик СР3У-И670Д На боковой панели электросчётчика установлен импульсный датчик (2). Как работает этот датчик? Давайте вспомним устройство индукционного счётчика. В нём есть такой элемент, как алюминиевый диск. Скорость его вращения прямо пропорциональна потребляемой нагрузкой мощности. Вот скорость вращения диска, точнее количество оборотов и является численной характеристикой, которую можно преобразовать в импульсы и передать в линию связи. Поэтому на счётчики со встроенными датчиками наносят такой параметр, как количество импульсов на 1 кВт*ч. В качестве источника импульсов служит измерительный трансформатор, магнитный поток которого периодически пересекает металлический сектор, насаженный на ось диска. Импульсы, полученные от него, подаются на схему собственно самого датчика, а затем в линию связи. Питание датчик получает по этой же линии. В принципе, любой индукционный счётчик можно оснастить импульсным датчиком, например, таким, как Е870.

Импульсный датчик Е870 Принцип работы датчика Е870 отличается от описанного выше. Для его функционирования на плоскую поверхность диска электросчётчика чёрной краской наносится затемнённый сектор. Импульсный датчик – преобразователь имеет в своей конструкции фотосветодиодную головку – т.е. пару фотодиод – светодиод. Датчик устанавливается внутри счётчика так, что головка направлена в сторону диска. Излучённый светодиодом сигнал отражается от диска и принимается фотодиодом. Благодаря затемнённому сектору диска, сигнал носит прерывистый характер. Электронная схема на логических элементах отслеживает эти прерывания, преобразовывает и выдает в линию связи последовательно импульсов. Скважность (частота следования) этих импульсов прямо пропорциональна скорости вращения диска, и, следовательно, потребляемой мощности и её можно визуально оценить по индикаторному светодиоду. На другой стороне линии связи приёмное устройство принимает эти импульсы, подсчитывает их количество за определённый промежуток времени и выдает полученный результат на устройство отображения информации. Таким образом, происходит дистанционное считывание показаний электросчётчика. Именно так строились первые системы удалённого сбора информации. Однако возникает закономерный вопрос – выше мы рассматривали интерфейсы RS 485 и RS 232, а здесь имеем последовательность импульсов. Получается, всё равно индукционные счётчики мы не увяжем в рассмотренные выше современные схемы построения АСКУЭ? В принципе, сделать это можно. Преобразовать импульсную последовательность в тот же RS 232 интерфейс большого труда не составляет, данный адаптер будет представлять собой относительно простую электронную схему. Но особого смысла в этом нет. Индукционные электросчётчики постепенно уходят в прошлое, а там где и устанавливаются, используются только как локальные приборы учёта. При проектировании современных систем АСКУЭ применяют только электронные счётчики. Они имеют неоспоримые преимущества перед индукционными именно в «информационном» плане и обладают практически неограниченными сервисными возможностями. |

|||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 544. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

- мощность, потребляемая нагрузкой.

- мощность, потребляемая нагрузкой. . Обмотка электромагнита 4, имеющая большое число витков, выполняется из тонкого провода и включается параллельно нагрузке.

. Обмотка электромагнита 4, имеющая большое число витков, выполняется из тонкого провода и включается параллельно нагрузке. в последовательной цепи счетчика (рис. 9.2) создает магнитный поток

в последовательной цепи счетчика (рис. 9.2) создает магнитный поток  , который проходит через сердечник электромагнита 1, через сердечник электромагнита 2 и дважды пересекает диск 3. Ток

, который проходит через сердечник электромагнита 1, через сердечник электромагнита 2 и дважды пересекает диск 3. Ток  в параллельной цепи счетчика создает потоки

в параллельной цепи счетчика создает потоки  . Первый, замыкаясь через противополюс 4, пересекает диск в одном месте (в середине между полюсами электромагнита 1). Поток

. Первый, замыкаясь через противополюс 4, пересекает диск в одном месте (в середине между полюсами электромагнита 1). Поток

Рисунок 9.3 – Векторная диаграмма индукционного счетчика

Рисунок 9.3 – Векторная диаграмма индукционного счетчика

- напряжение на параллельной обмотке;

- напряжение на параллельной обмотке;  - полное сопротивление параллельной обмотки. Ввиду малости активного сопротивления параллельной обмотки по сравнению с ее индуктивным сопротивлением

- полное сопротивление параллельной обмотки. Ввиду малости активного сопротивления параллельной обмотки по сравнению с ее индуктивным сопротивлением  можно принять

можно принять

– индуктивность обмотки.

– индуктивность обмотки.

(9.1)

(9.1)

(предполагается индуктивный характер нагрузки);

(предполагается индуктивный характер нагрузки);  из-за потерь на гистерезис в сердечнике электромагнита и вихревые токи в нем и диске;

из-за потерь на гистерезис в сердечнике электромагнита и вихревые токи в нем и диске;  , вследствие большой индуктивности обмотки.

, вследствие большой индуктивности обмотки. и

и  , причем

, причем  в связи с тем, что потоком

в связи с тем, что потоком  и

и  , отстающие от них по фазе на

, отстающие от них по фазе на  - на активном сопротивлении параллельной обмотки и

- на активном сопротивлении параллельной обмотки и  - э.д.с. от потоков рассеяния

- э.д.с. от потоков рассеяния  той же обмотки.

той же обмотки. . Если выполнить условие

. Если выполнить условие  , то

, то  . Тогда уравнение (9.1) примет вид:

. Тогда уравнение (9.1) примет вид: (9.2)

(9.2) .

. создается от взаимодействия поля

создается от взаимодействия поля  постоянного магнита с током

постоянного магнита с током  в диске, получающимся при вращении диска в поле магнита. Тормозной момент

в диске, получающимся при вращении диска в поле магнита. Тормозной момент (9.3)

(9.3) - постоянная величина.

- постоянная величина.

- угловая скорость диска. Тогда, подставляя выражение для тока

- угловая скорость диска. Тогда, подставляя выражение для тока  (9.4)

(9.4) и

и  , возникающих при взаимодействии переменных магнитных потоков

, возникающих при взаимодействии переменных магнитных потоков  . С учетом зависимостей (9.2) и (9.4) имеем

. С учетом зависимостей (9.2) и (9.4) имеем

, получим

, получим (9.5)

(9.5) - энергия, израсходованная в цепи за интервал времени

- энергия, израсходованная в цепи за интервал времени  ;

;  - число оборотов диска за этот же интервал времени;

- число оборотов диска за этот же интервал времени;  - постоянная счетчика.

- постоянная счетчика. ), регистрируемой счетным механизмом, соответствует определенное число оборотов подвижной части счетчика. Это соотношение, называемое передаточным числом

), регистрируемой счетным механизмом, соответствует определенное число оборотов подвижной части счетчика. Это соотношение, называемое передаточным числом  , указывается на счетчике.

, указывается на счетчике. . Значения величин

. Значения величин  зависят только от конструкции счетного механизма и для данного счетчика остаются неизменными.

зависят только от конструкции счетного механизма и для данного счетчика остаются неизменными. и

и  , можно определить относительную погрешность счетчика

, можно определить относительную погрешность счетчика (9.6)

(9.6) - энергия, измеренная счетчиком, а

- энергия, измеренная счетчиком, а  , -где

, -где  минимальное значение тока, при котором диск счетчика начинает безостановочно вращаться;

минимальное значение тока, при котором диск счетчика начинает безостановочно вращаться;  - номинальное для счетчика значение нагрузочного тока. При этом напряжение и частота тока в измеряемой цепи должны быть номинальными, а

- номинальное для счетчика значение нагрузочного тока. При этом напряжение и частота тока в измеряемой цепи должны быть номинальными, а  . Согласно ГОСТ 6570-75 порог чувствительности не должен превышать 0,4% - для счетчиков класса точности 0,5 и 0,5% - для классов 1,0; 1,5 и 2,0. Для счетчиков реактивной энергии классов 2,5 и 3,0 значение S должно находиться в пределах 1 %. Для снижения порога чувствительности и его регулировки в счетчике имеется устройство, компенсирующее действие момента трения. Принцип компенсации состоит в том, что рабочий поток

. Согласно ГОСТ 6570-75 порог чувствительности не должен превышать 0,4% - для счетчиков класса точности 0,5 и 0,5% - для классов 1,0; 1,5 и 2,0. Для счетчиков реактивной энергии классов 2,5 и 3,0 значение S должно находиться в пределах 1 %. Для снижения порога чувствительности и его регулировки в счетчике имеется устройство, компенсирующее действие момента трения. Принцип компенсации состоит в том, что рабочий поток

С помощью электросчетчиков осуществляется учет израсходованной электрической энергии. Электросчетчики бывают индукционные и электронные.

Измерительный механизм индукционного однофазного счетчика электрической энергии (электроизмерительный прибор индукционной системы) состоит из двух электромагнитов, расположенных под углом 90° друг к другу, в магнитном поле которых находится легкий алюминиевый диск. Схема устройства счетчика электрической энергии показана на рисунке 1.

Для включения счетчика в цепь его токовую обмотку соединяют с электроприемниками последовательно, а обмотку напряжения - параллельно. При прохождении по обмоткам индукционного счетчика переменного тока в сердечниках обмоток возникают переменные магнитные потоки, которые, пронизывая алюминиевый диск, индуцируют в нем вихревые токи.

Взаимодействие вихревых токов с магнитными потоками электромагнитов создает усилие, под действием которого диск вращается. Последний связан со счетным механизмом, учитывающим частоту вращения диска, т.е. расход электрической энергии.

С помощью электросчетчиков осуществляется учет израсходованной электрической энергии. Электросчетчики бывают индукционные и электронные.

Измерительный механизм индукционного однофазного счетчика электрической энергии (электроизмерительный прибор индукционной системы) состоит из двух электромагнитов, расположенных под углом 90° друг к другу, в магнитном поле которых находится легкий алюминиевый диск. Схема устройства счетчика электрической энергии показана на рисунке 1.

Для включения счетчика в цепь его токовую обмотку соединяют с электроприемниками последовательно, а обмотку напряжения - параллельно. При прохождении по обмоткам индукционного счетчика переменного тока в сердечниках обмоток возникают переменные магнитные потоки, которые, пронизывая алюминиевый диск, индуцируют в нем вихревые токи.

Взаимодействие вихревых токов с магнитными потоками электромагнитов создает усилие, под действием которого диск вращается. Последний связан со счетным механизмом, учитывающим частоту вращения диска, т.е. расход электрической энергии.

Рис. 1. Схема устройства счетчика электрической энергии: 1 - обмотка тока, 2 - обмотка напряжения, 3 - червячный механизм, 4 - счетный механизм, 5 - алюминиевый диск, б - магнит для притормаживания диска.

Рис. 1. Схема устройства счетчика электрической энергии: 1 - обмотка тока, 2 - обмотка напряжения, 3 - червячный механизм, 4 - счетный механизм, 5 - алюминиевый диск, б - магнит для притормаживания диска.

Рис. 2. Устройство индукционного электросчетчика

Для учета потребленной электроэнергии в сетях переменного трехфазного тока применяются трехфазные индукционные электросчетчики, принцип действия которых аналогичен однофазным.

В настоящее время все более широкое применение получили электронные (цифровые) электросчетчики. Электронные счетчики обладают рядом преимуществ по сравнению с индукционными счетчиками:

- малые габаритные размеры,

- отсутствие вращающихся частей,

- возможность учета электроэнергии по нескольким тарифам,

- измерение суточных максимумов нагрузки,

- учет как активной, так и реактивной мощности,

- более высокий класс точности,

- возможность дистанционного учета электроэнергии.

Рис. 2. Устройство индукционного электросчетчика

Для учета потребленной электроэнергии в сетях переменного трехфазного тока применяются трехфазные индукционные электросчетчики, принцип действия которых аналогичен однофазным.

В настоящее время все более широкое применение получили электронные (цифровые) электросчетчики. Электронные счетчики обладают рядом преимуществ по сравнению с индукционными счетчиками:

- малые габаритные размеры,

- отсутствие вращающихся частей,

- возможность учета электроэнергии по нескольким тарифам,

- измерение суточных максимумов нагрузки,

- учет как активной, так и реактивной мощности,

- более высокий класс точности,

- возможность дистанционного учета электроэнергии.

Рис. 3. Схема устройства электронного счетчика электроэнергии

В настоящее время учёт электроэнергии, в основном, производится по одному тарифу (то есть стоимость электроэнергии одинакова независимо от времени потребления). Однако, начинает вводится многотарифные системы оплаты, при которых стоимость электрической энергии различна по часам суток или по дням недели.

Указанный подход обеспечит более равномерное потребление электроэнергии потребителями и снижение максимальной нагрузки энергосистемы. Поэтому уже выпускаются электронные счётчики со встроенными часами, которые питаются от аккумуляторной батареи, что обеспечивает учёт электроэнергии по разным интервалам времени, задаваемым программно.

Как правило, электронные счётчики имеют жидкокристаллический индикатор, на котором отображаются потребляемая электроэнергия по каждому из тарифов, текущая потребляемая мощность, текущее время и дата и другие измеряемые прибором параметры.

·

Рис. 3. Схема устройства электронного счетчика электроэнергии

В настоящее время учёт электроэнергии, в основном, производится по одному тарифу (то есть стоимость электроэнергии одинакова независимо от времени потребления). Однако, начинает вводится многотарифные системы оплаты, при которых стоимость электрической энергии различна по часам суток или по дням недели.

Указанный подход обеспечит более равномерное потребление электроэнергии потребителями и снижение максимальной нагрузки энергосистемы. Поэтому уже выпускаются электронные счётчики со встроенными часами, которые питаются от аккумуляторной батареи, что обеспечивает учёт электроэнергии по разным интервалам времени, задаваемым программно.

Как правило, электронные счётчики имеют жидкокристаллический индикатор, на котором отображаются потребляемая электроэнергия по каждому из тарифов, текущая потребляемая мощность, текущее время и дата и другие измеряемые прибором параметры.

·

, а на вход блока АИМ - напряжение на нагрузке

, а на вход блока АИМ - напряжение на нагрузке  . С помощью схемыШИМ напряжение

. С помощью схемыШИМ напряжение  преобразуется в последовательность прямоугольных импульсов переменной длительности. С изменением величины

преобразуется в последовательность прямоугольных импульсов переменной длительности. С изменением величины  и интервалов между ними

и интервалов между ними  к их сумме, т. е.

к их сумме, т. е. (9.8)

(9.8) - постоянный коэффициент;

- постоянный коэффициент;  - период следования импульсов.

- период следования импульсов. на выходе схемы АИМ пропорционально активной мощности

на выходе схемы АИМ пропорционально активной мощности  . С помощью ПНЧ напряжение

. С помощью ПНЧ напряжение  Рисунок 9.5 – Структурная схема электронного счетчика энергии переменного тока

Рисунок 9.5 – Структурная схема электронного счетчика энергии переменного тока

Основными компонентами современного электронного счётчика являются: трансформатор тока, дисплей ЖКИ, источник питания электронной схемы, микроконтроллер, часы реального времени, телеметрический выход, супервизор, органы управления, оптический порт (опционально).

ЖКИ представляет собой многоразрядный буквенно-цифровой индикатор и предназначен для индикации режимов работы, информации о потребленной электроэнергии, отображении даты и текущего времени.

Источник питания служит для получения напряжения питания микроконтроллера и других элементов электронной схемы. Непосредственно с источником связан супервизор. Супервизор формирует сигнал сброса для микроконтроллера при включении и отключении питания, а также следит за изменениями входного напряжения.

Основными компонентами современного электронного счётчика являются: трансформатор тока, дисплей ЖКИ, источник питания электронной схемы, микроконтроллер, часы реального времени, телеметрический выход, супервизор, органы управления, оптический порт (опционально).

ЖКИ представляет собой многоразрядный буквенно-цифровой индикатор и предназначен для индикации режимов работы, информации о потребленной электроэнергии, отображении даты и текущего времени.

Источник питания служит для получения напряжения питания микроконтроллера и других элементов электронной схемы. Непосредственно с источником связан супервизор. Супервизор формирует сигнал сброса для микроконтроллера при включении и отключении питания, а также следит за изменениями входного напряжения.