Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Синхронизация и фазирование.Для качественного воспроизведения передаваемого изображения необходимо обеспечить синхронизацию и фазирование передающего и приемного факсимильных аппаратов. При нарушении синхронности, т. е. при расхождении скоростей вращения передающего и приемного барабанов более чем на 0,001 %, возникает перекос изображения, при расхождении синфазности — не совпадают начала строк оригинала и копии и изображение копии оказывается разрезанным. При факсимильной связи применяют несколько способов синхронизации: автономный, принудительный и автономно-принудительный. Автономный способ синхронизации предусматривает установку специальных высокостабильных генераторов, питающих цепи двигателей, соответственно, в передающем и приемном факсимильных аппаратах. Такой способ используется в факсимильных аппаратах, установленных на магистральных связях. Принудительный способ используется для синхронизации аппаратов, питающихся от одной энергосети. При этом синхронизация обеспечивается автоматически, так как частота и фаза тока энергосети одинаковы в определенные моменты времени. Данный способ еще называется синхронизацией током промышленной частоты или сетевым. Применяется в пределах города, предприятия, завода. Автономно-принудительный способ основывается на передаче параллельно сигналам изображения сигналов синхронизации от передающего аппарата к приемному по специальному каналу синхронизации. Синхронизирующая частота выделяется на приеме и подается для питания двигателя приемного аппарата. К недостаткам способа следует отнести снижение скорости передачи видеосигналов из-за сужения канала передачи сигналов изображения, так как приблизительно 1/з канала отводится под канал синхронизации.  Различают три способа фазирования при факсимильной связи: автоматический, полуавтоматический и ручной. При автоматическом фазировании от передающего аппарата к приемному передаются специальные импульсы фазирования, по которым приемный аппарат начинает свою работу. Для этого в начале каждой передачи подают фазирующий сигнал. Так, при барабанной развертке для этого служит расположенный в начале барабана черный ободок с белой прорезью у места стыка краев оригинала. В начале передачи световой пучок развертывающего элемента устанавливается на черный ободок, а на приемном барабане — на стыке краев бланка. При вращении передающего барабана световой пучок сперва проходит по черному ободку, а затем попадает на белую прорезь. При этом возникает фазовый импульс (отраженный оптический сигнал), который после преобразования передается в канал. Запуск барабана приемного аппарата производится фазовым импульсом, который воздействует на пусковое реле. Полуавтоматический способ заключается в ручном включении приемного аппарата при поступлении сигналов от передающего аппарата. Дальнейшее фазирование аппаратов производится автоматически. При ручном фазировании автоматическое фазирование полностью исключается.

Каналы связи для передачи факсимильных сигналов. Для факсимильной связи используются: каналы ТЧ; первичные и вторичные групповые тракты многоканальных систем передачи; магистральные телефонные радиоканалы в коротковолновом диапазоне частот; некоммутируемые и коммутируемые физические линии ГТС. Для работы по каналам ТЧ используются факсимильные аппараты общего назначения со скоростью передачи 120 или 240 строк/мин. Включение факсимильных аппаратов в канал ТЧ может осуществляться по дуплексной или полудуплексной схемам. Первую схему применяют при работе по четырехпроводным каналам ТЧ, вторую — по двухпроводным. Для обеспечения качественной передачи изображения при использовании амплитудной модуляции и симметричного ограничения боковых полос остаточное затухание канала при четырехпроводной схеме должно составлять 0 дБ, и при двухпроводной—13— 28,4 дБ (на частоте 1900 Гц). Для каналов ТЧ, используемых для передачи факсимильных сигналов, предъявляются повышенные требования к равномерности фазочастотной характеристики. При необходимости ее корректируют. На коммутируемых каналах, где корректировку фазочастотной характеристики произвести нельзя, снижают скорость передачи до 120 строк/мин. Групповые тракты многоканальных систем передачи используют в основном для передачи изображения газетных полос. При этом, получают высокую скорость передачи и высокое качество изображения. Коротковолновые радиоканалы используются для организации факсимильной связи на большие расстояния. В таких каналах используют частотную модуляцию, которая более помехоустойчива к замираниям и эхо-сигналам. Скорость передачи обычно не превышает 60 строк/мин.

Занятие 21 12.Способы и средства специальных видов связи (радиорелейные линии, спутниковая связь, лазерные каналы и др.) Радиорелейные линии связи

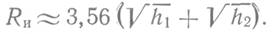

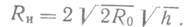

Классификация радиорелейных линий (РРЛ): по пропускной способности: многоканальные (с числом каналов больше 300), средней емкости (от 60 до 300 каналов) и малой емкости (менее 60 каналов); по применению: стационарные магистральные многоствольные РРЛ большой емкости и большой протяженности (до 12 тыс. км); зоновые стационарные РРЛ средней емкости областного и республиканского значения и РРЛ, используемые на ответвлениях от магистральных линий (протяженностью до 1000 км и более); малоканальные РРЛ районного значения; по способу разделения каналов: РРЛ с ЧРК и РРЛ с ВРК; по диапазону используемых частот: РРЛ дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов. По структуре радиорелейная линия представляет собой цепочку приемно-передающих станций, между антеннами которых на интервале почти всегда обеспечивается прямая видимость. Величина интервала Rимежду радиорелейными станциями (РРС)' определяется по приближенной формуле. Для случая гладкой сферической поверхности Земли с радиусом кривизны R0 и при высоте подвески антенн h1 и h2 (рис. 7.2, а) при условии, что где h1 и h2 — высота подвески антенн соответственно передающей и приемной антенн, м; Rо = 6370 тыс. км — радиус Земли. Подставив в (7.1) значение Rо, получим

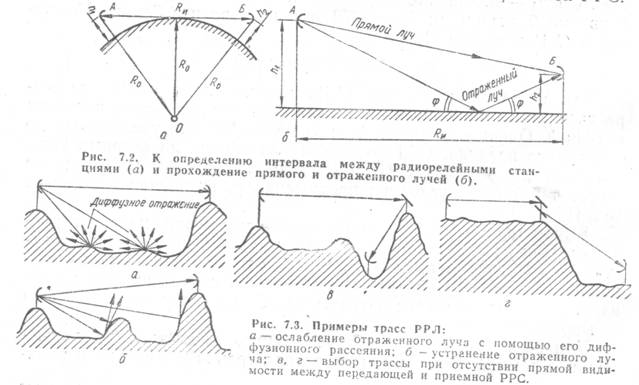

Как видно из выражения (7.1), протяженность интервала возрастает пропорционально корню квадратному из высоты подвески антенн h. Однако величины h1 и h2 целесообразно увеличивать до некоторого предела. Обычно мачты или башни, на которых устанавливаются антенны РРЛ, имеют высоту 40 — 70 м. Исходя из этого, в реальных условиях протяженность интервала составляет 55±(15— 20) км. Выбор трассы РРЛзанимает особое место при их проектировании. При размещении антенн РРЛ на естественных возвышенностях (в городах на высоких зданиях, в горной местности на вершинах гор) можно значительно увеличить протяженность интервала, сократив при этом затраты на оборудование мачт и башен для подвески антенн. При выборе трассы РРЛ необходимо учитывать не только влияние земной поверхности на распространение УКВ, но и влияние тропосферы на интенсивность сигнала у приемной антенны. Для этой цели определяют интенсивность отраженного от земной поверхности луча и фазовое соотношение прямого и отраженного лучей (рис. 7.2, б). Если отраженный луч по мощности близок к прямому и фаза отраженного луча противоположна фазе прямого луча, то результирующее поле у приемной антенны резко ослаблено. Таким образом, при выборе трассы стремятся обеспечить по возможности меньшую интенсивность отраженного луча и малую разность фаз прямого и отраженного лучей. Уменьшения интенсивности отраженного луча достигают соответствующим выбором «подстилающей» поверхности в области отражения. Для этой цели стараются выбирать трассу так, чтобы она проходила по местности, покрытой лесом, кустарником, оврагами, что способствует рассеянию отраженного луча. Желательно, чтобы на пути отраженного луча находилось какое-нибудь препятствие. В гористой местности это может быть гора меньшей высоты, позволяющая беспрепятственно проходить прямому лучу и задерживающая отраженный. Нежелательно, чтобы трасса РРЛ проходила над равниной, особенно над водной поверхностью, которая практически полностью отражает УКВ сигнал. На рис. 7.3 приведены примеры выбора трассы РРЛ. Места расположения РРС выбираются с учетом обеспечения прямой видимости между антеннами и ослабления отраженного луча. На рис. 7.3, а показан один из способов ослабления отраженного луча с помощью его диффузионного рассеяния, что может быть обеспечено подстилающей поверхностью в виде кустарника, леса. На рис. 7.3, б показан один из способов устранения отраженного луча. На рис. 7.3, в, г показаны варианты выбора трассы при отсутствии прямой видимости между передающей к приемной РРС.

В этих случаях на возвышенностях устанавливаются пассивные ретрансляторы, в качестве которых служат плоские металлические отражатели. Структурная схема РРЛ.РРЛ состоит из двух оконечных и цепочки промежуточных (ретрансляционных, релейных) станций. Для обеспечения более высокой помехоустойчивости цепь радиорелейных станций размещают не по прямой, а по ломаной линии. Этим устраняется попадание прямых лучей УКВ на антенны последующих станций, находящихся за ближайшими станциями, что может вызвать искажение при приеме на этих станциях основного луча. Передача информации в РРЛ осуществляется по стволам, под которыми понимается группа каналов связи. Для каждого ствола отводится своя несущая частота. Различают двухчастотную и четырехчастотную системы распределения частот по интервалам. При двухчастотной системе передача информации по одному стволу в разных направлениях через промежуточные станции ПС (в направлении А—Б и в направлении Б—А) на интервалах ведется на различных частотах, которые изменяются на соседних интервалах (рис. 7.4, о), а при четырех-частотной системе на двух парах частот (рис. ТА, б). К недостаткам двухчастотной системы относится необходимость применения более совершенных антенн, исключающих прием с противоположной стороны. Четырехчастотные системы лишены этого недостатка, однако требуют в два раза большего числа частот, чем двухчастотная, при том же числе каналов. Двухчастотная система применяется на магистральных линиях с числом стволов больше трех, а четырехчастотная — при меньшем числе стволов. На рис. 7.5 приведена упрощенная структурная схема РРЛ. Промежуточные станции, в отличие от оконечных станций А и Б, имеют не один, а два комплекта приемно-передающей аппаратуры, один из которых работает в направлении А—Б, а другой — в направлении Б—А. На оконечных станциях устанавливается аппаратура уплотнения, которая служит для организации каналов связи. При необходимости выделения части каналов на одной из промежуточных станций на ней устанавливается аппаратура выделения каналов АВ. На промежуточных станциях принимаемый сигнал выделяется, усиливается и излучается в сторону следующей РРС. Для работы РРЛ используются диапазоны УКВ, расположенные в области 0,4; 2; 4; 6; 8 и 11 ГГц. При работе в данных диапазонах обеспечивается высокая помехоустойчивость и надежность связи.

На РРЛ применяется несколько типов антенн. Так, в диапазоне ДМВ используются многовибраторные синфазные антенны, в диапазоне СМВ на РРЛ средней емкости — перископические, параболические и рупорно-параболические антенны, на магистральных РРЛ большой емкости — рупорно-параболические и двухзеркальные приемно-передающие антенны. Подвод энергии от станционного оборудования РРС к облучателю антенны осуществляется по фидерной линии. В качестве такой линии используют коаксиальные кабели и волноводы. Фидерные линии являются сложными и дорогостоящими устройствами. Основные затруднения вызывает согласование фидерной линии в точках соединения отдельных участков линии и подключения ее к оборудованию. При малейших рассогласованиях возникают отражения сигналов, приводящие к появлению помех (шумов, попутных потоков). Использование перископических антенн, где применяется очень короткий фидер, позволило решить эту проблему. Здесь антенна с облучателем располагается на земле, а на башне подвешивается плоское (или несколько вогнутое) металлическое зеркало, отражающее приходящий луч в направлении облучателя и исходящий луч в направлении на соседнюю станцию. Такое расположение антенного оборудования в перископической антенне позволило резко повысить к. п. д., снизить искажения сигнала за счет отражений в фидерной линии. Коэффициент усиления такой антенны достигает 30—40 дБ. Радиорелейные системы связи. В нашей стране используются такие радиорелейные системы связи прямой видимости: Р-600, «Восход», «Рассвет», «Дружба», а также комплекс унифицированных радиорелейных систем связи (КУРС). КУРС имеет четыре модификации: КУРС-2, КУРС-4, КУРС-6 и КУРС-8, где цифры обозначают диапазон рабочих частот систем (ГГц). Данные системы рассчитаны на передачу многоканальных телефонных сообщений, сигналов цветного телевидения с сигналами звукового сопровождения. Число стволов в системах: в КУРС-2 — два, в КУРС-4, КУРС-6 и КУРС-8 — по восемь. Мощность передатчика колеблется от 0,3 Вт для КУРС-8 до 7,5 Вт для КУРС-6. Разработанные комплексы обеспечивают связь на магистральных, зоновых, внутриобластных и республиканских линиях, а также на местных (низовых) связях. Электропитание. Основными источниками электропитания РРС являются линии электропередачи (ЛЭП) (внешние источники) и аккумуляторные батареи с резервированием их дизельными электростанциями (внутренние источники).

Занятие 22 Тропосферные линии связи

Тропосферные линии (ТЛ) являются разновидностью РРЛ. На ТЛ используются явления рассеяния и отражения УКВ от неоднородностей нижних слоев атмосферы — тропосферы, которая располагается на расстоянии нескольких сотен метров до 10—18 км от поверхности Земли. Для ТЛ обычно используется УКВ диапазон частот от 0,3 до 5 ГГц [15, 20]. Рис. 7.6 иллюстрирует принцип построения ТЛ. Сигнал, поступающий от передатчика, претерпевает значительное ослабление из-за рассеяния в слоях тропосферы. Поэтому антенное оборудование должно иметь большой коэффициент усиления и быть направленным в сторону корреспондентов практически по линии горизонта. Кроме того, в отличие от РРЛ прямой видимости, для ТЛ необходим более высокий энергетический потенциал, для чего применяются передатчики мощностью от нескольких сотен ватт до 50 кВт. Как показано на рис. 7.6, диаграммы направленности антенн пересекаются в тропосфере на высоте h. Объем тропосферы Q, который образуется пересечением телесных углов диаграмм направленности антенн передающей и приемной тропосферных станций (ТС), называется рассеивающим или переизлучающим объемом.

Энергия передатчика распространяется в основном внутри телесного угла антенны в пределах прямой видимости и за линией горизонта почти полностью теряется в космическом пространстве. Однако благодаря рассеянию энергии УКВ в разные стороны в объеме Q часть энергии достигает антенны принимающей станции. Протяженность интервала Rи (км) при тропосферной связи зависит от высоты расположения центра рассеивающего объема (км) и от радиуса Земли (R0 = 6370 км)

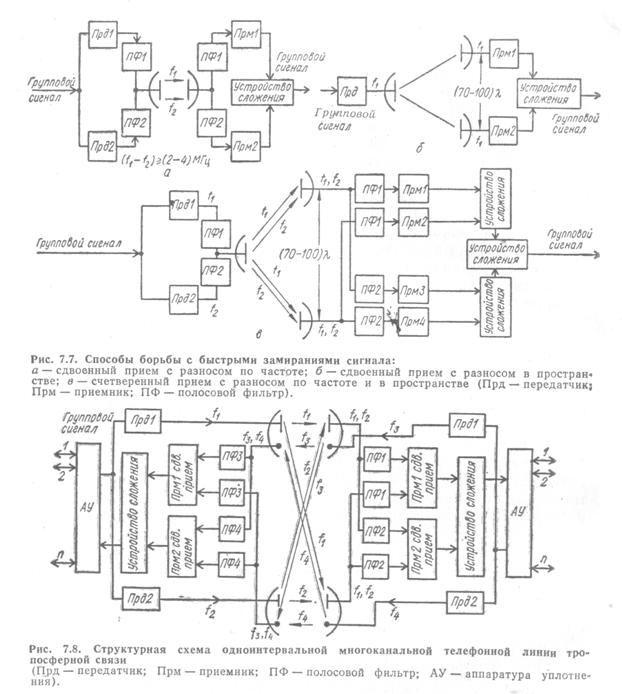

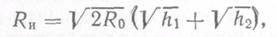

Подставляя значения расстояния от центра рассеивающего объема h с учетом высоты слоев тропосферы (от нескольких сот метров до 18 км), получим протяженность интервала при тропосферной связи 100—850 км. Замирания сигнала и борьба с ними.УКВ при рассеянии в тропосфере подвержены медленным и быстрым замираниям, что является особенностью их распространения при тропосферной связи. Для борьбы с медленными замираниями, длительность которых достигает 5—10 мин, в ТЛ вводят необходимый запас мощности передатчика, позволяющий перекрыть самые глубокие (по амплитуде и длительности) замирания сигнала с учетом допустимого уровня шумов в каналах. К быстрым замираниям сигнала относят кратковременные изменения уровня сигнала с периодом от долей секунды до нескольких секунд. Механизм возникновения быстрых замираний заключается в интерференции УКВ, переизлученными различными неоднородностями тропосферы. Нейтрализация быстрых замираний достигается применением многократного приема: сдвоенного приема с разносом по частоте, сдвоенного приема с разносом в пространстве, счетверенного приема с разносом по частоте и в пространстве, а также углового разнесения. При сдвоенном приеме с разносом по частоте (рис. 7.7, а) передача сигнала осуществляется на двух несущих частотах, разнесенных по частоте на 2—4 МГц. Величину разноса выбирают так, чтобы отсутствовала корреляционная связь между быстрыми замираниями на входах приемников, принимающих сигналы на разных несущих частотах. Сдвоенный прием с разносом в пространстве (рис. 7.7, б) осуществляется посредством приема на две антенны, разнесенные в пространстве на расстояние (70-100) Счетверенный прием с разносом по частоте и в пространстве (рис. 7.7, в) применяется в том случае, когда сдвоенный прием не дает ощутимых результатов. Счетверенный прием основывается на сдвоенных приемах с разносом по частоте и с разносом в пространстве. Угловое разнесение осуществляется путем использования антенны с несколькими облучателями, смещенных относительно фокуса отражателя приемной антенны. При этом создается несколько диаграмм направленности, разнесенных в пространстве. При значительных углах разноса быстрые замирания в приемниках будут некоррелированы. Используется разнесение как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Данный метод борьбы с быстрыми замираниями реализуется гораздо проще по сравнению с описанными выше. Кроме перечисленных методов, для борьбы с быстрыми замираниями применяют и такие методы, как увосьмиренный прием и многократный прием с разносом во времени (сигнал повторяют через определенные интервалы времени, перекрывающие длительность быстрых замираний). Структурная схема ТЛ.Принципы построения ТЛ и методы ретрансляции аналогичны РРЛ прямой видимости. Количество тропосферных ретрансляционных станций определяется протяженностью ТЛ, которая может достигать 10—12 тыс. км с протяженностью интервалов переприема 150—850 км. На рис. 7.8 показана упрощенная структурная схема одноин-тервальной многоканальной телефонной линии тропосферной связи при счетверенном приеме с разносом по частоте и в пространстве.

В комплект оконечной тропосферной станции (ТС) входят: два приемно-передающих устройства для сдвоенного приема с разносом по частоте с разделительными фильтрами, две антенны, разнесенные в пространстве, устройство сложения сигналов, фидеры для подвода энергии к антеннам. Аппаратура уплотнения (АУ), показанная на схеме, не входит в состав оконечного оборудования ТС, однако часто устанавливается в помещениях ТС или недалеко от них. Промежуточные пункты ТЛ оборудуются двумя комплектами приемно-передающей аппаратуры для усиления сигналов различных направлений. При необходимости выделения части каналов, на промежуточных пунктах может устанавливаться аппаратура выделения каналов связи. Промежуточные пункты ТЛ всегда обслуживаемые, поскольку в них велик объем оборудования, а потребляемая мощность значительна. Аппаратура уплотнения.В настоящее время количество телефонных каналов в тропосферных системах связи достигает 265. При построении систем ТЛ обычно используется частотное разделение каналов. Телефонные каналы могут уплотняться телеграфными и факсимильными связями. Антенные устройства.ТС оборудуется осесимметричными или осенесимметричными параболическими антеннами, которые не требуют высоких искусственных опор. Антенны первого типа имеют параболическое зеркало размером от 20x20 до 30X30 м. Усиление антенн достигает 40—60 дБ. В качестве фидерных линий в ТС используются коаксиальный кабель (на частотах до 2 ГГц) и волноводы прямоугольного сечения (на частотах свыше 2 ГГц). В отличие от РРЛ прямой видимости в ТЛ используются передатчики большой мощности. Это обусловливает возникновение вблизи антенны электромагнитного поля большой напряженности, что создает опасность облучения для окружающих и обслуживающего персонала. Поэтому тропосферные станции, как правило, располагаются на расстоянии 5—10 км от населенных пунктов. Подвижные станции тропосферной связи.Наряду с использованием стационарных ТЛ широко применяются и подвижные ТЛ, которые отличаются значительно меньшим объемом станционного и антенного оборудования. Так, антенны мобильных ТС параболического типа имеют диаметр 2,5—5 м, рупорные — 30 см. Мощность передатчиков таких ТС обычно достигает 1 кВт, количество телефонных каналов — 1—24, дальность связи — до 320 км.

Занятие 23 Ионосферные линии связи

В ионосферных линиях (ИЛ) используется рассеяние УКВ в ионосфере, которое по характеру сходно с рассеянием УКВ в тропосфере. Поэтому по принципу построения ИЛ не отличаются от ТЛ (см. рис. 7.6). В отличие от ТЛ в данном случае рассеивающий объем находится в ионосфере и располагается на высоте 80— 100 км (слой Е, см. п. 7.2). Особенностью этого слоя ионосферы является ярко выраженная зависимость от частоты колебаний электрической проницаемости ионизированного газа. Это обусловливает более эффективное рассеяние в ионосфере колебаний метрового диапазона УКВ (4—12 м). Вследствие этого системы ионосферной связи являются более узкополосными, чем системы тропосферной связи. Протяженность интервала определяется как и в тропосферной связи с учетом того, что рассеивающий объем находится на значительно большей высоте от земной поверхности. Протяженность интервала достигает 2200 км. Методы борьбы с медленными и быстрыми замираниями сигнала также аналогичны. Мощность передатчиков ионосферных станций — порядка нескольких десятков киловатт. В отличие от тропосферной связи при построении ИЛ применяются антенные устройства значительно большей площади. Как правило, это остронаправленные многоярусные дипольные антенны, площадь излучения которых иногда превышает 1800 м2.

|

|||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-31; просмотров: 434. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

и

и  , протяженность интервала (км).

, протяженность интервала (км). (7.1 )

(7.1 )

Антенное оборудование. Антенное оборудование РРЛ предназначено для обеспечения помехоустойчивой и надежной связи. К антеннам предъявляются высокие требования по направленности, чтобы устранить возможный прием сигналов с боковых и противоположных направлений. Для характеристик этих свойств антенны вводятся коэффициент усиления и коэффициент защитного действия. Для РРС эти коэффициенты должны быть как можно больше, а диаграмма направленности антенны не должна иметь значительных боковых и обратного лепестков.

Антенное оборудование. Антенное оборудование РРЛ предназначено для обеспечения помехоустойчивой и надежной связи. К антеннам предъявляются высокие требования по направленности, чтобы устранить возможный прием сигналов с боковых и противоположных направлений. Для характеристик этих свойств антенны вводятся коэффициент усиления и коэффициент защитного действия. Для РРС эти коэффициенты должны быть как можно больше, а диаграмма направленности антенны не должна иметь значительных боковых и обратного лепестков.

. Разнесение обычно производят в горизонтальном направлении, перпендикулярном трассе При пространственном разносе достигается статистическая независимость принимаемых сигналов.

. Разнесение обычно производят в горизонтальном направлении, перпендикулярном трассе При пространственном разносе достигается статистическая независимость принимаемых сигналов.