Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Железы внутренней секреции, их роль в организме, морфо-функциональные особенности, классификация.

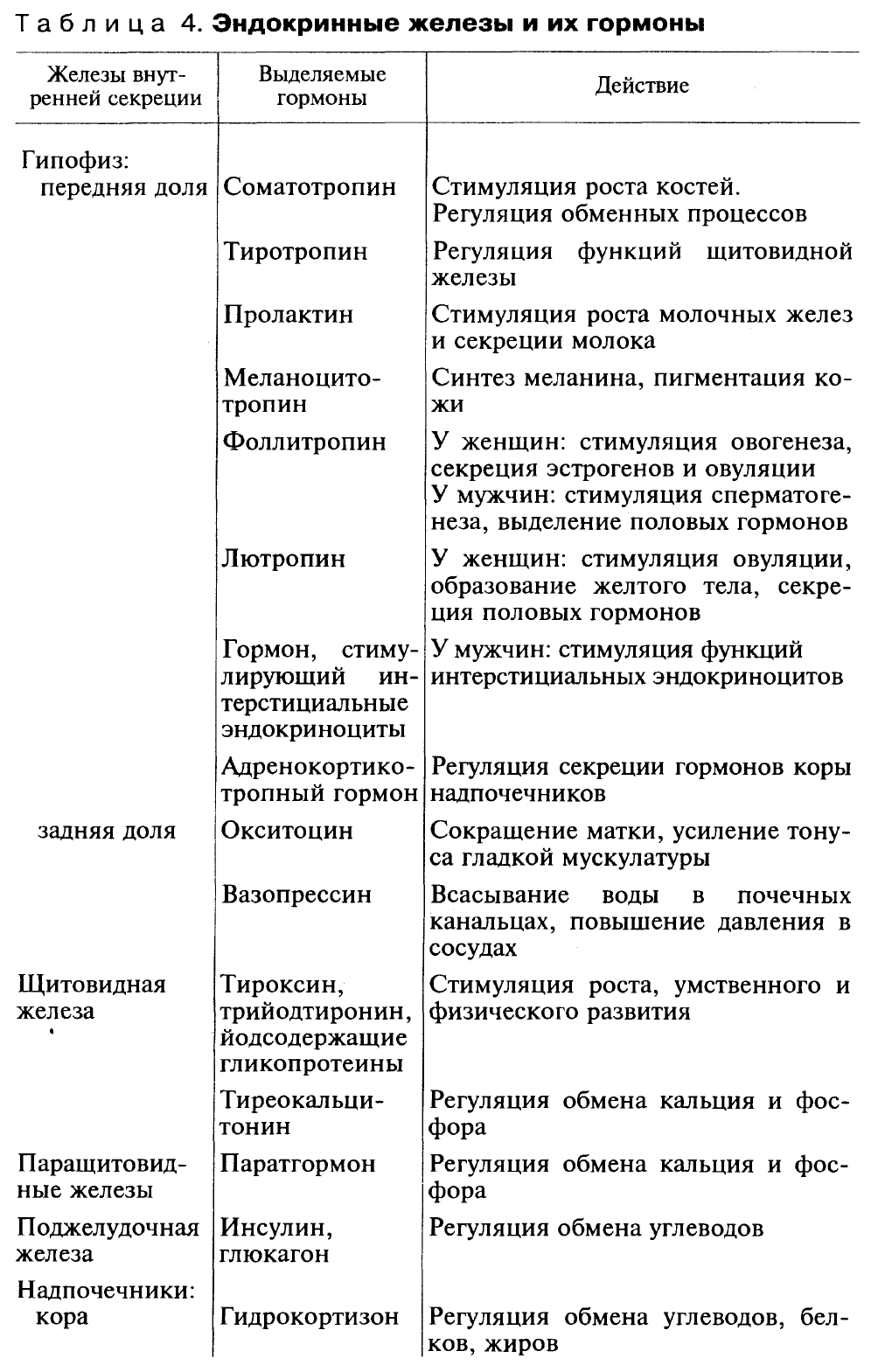

Управление процессами, протекающими в организме, обеспечивается не только нервной системой, но и эндокринными железами (органами внутренней секреции). К последним относятся специализировавшиеся в процессе эволюции топографически разобщенные, различного происхождения железы, которые не имеют выводных протоков и выделяют вырабатываемый ими секрет непосредственно в тканевую жидкость и кровь. Продукты деятельности эндокринных желез (органов) — гормоны. Это в высшей степени биологически активные вещества, которые даже в очень незначительных количествах способны оказывать влияние на различные функции организма. Гормоны (греч. hormao — возбуждаю) обладают избирательной функцией, т.е. способны оказывать совершенно определенное влияние на деятельность органов-мишеней. Гормоны обеспечивают регулирующие воздействие на процесс роста и развития клеток, тканей, органов и целого организма (табл. 4). Избыточная или недостаточная продукция гормонов вызывает тяжелейшие нарушения функций в теле человека и даже приводит к заболеваниям.

Анатомически обособленные эндокринные железы могут оказывать друг на друга существенное влияние (рис. 59). В связи с тем что это влияние обеспечивается гормонами, которые доставляются к органам-мишеням с кровью, принято говорить о гуморальной регуляции деятельности этих органов. Однако известно, что все процессы, протекающие в организме, находятся под постоянным контролем со стороны центральной нервной системы (ЦНС). Такую двойную регуляцию деятельности органов называют нейрогуморальной. Общепринятой в настоящее время является классификация эндокринных органов в зависимости от происхождения их из различных видов эпителия [Заварзин А.А., Шелкунов С.И., 1954].  1. Железы эктодермального происхождения — из эпителиальной выстилки глоточной кишки (жаберных карманов). Это так называемая бранхиогенная группа желез внутренней секреции: щитовидная и паращитовидные железы. 5. Железы экгодермального происхождения — производные симпатического отдела нервной системы: мозговое вещество надпочечников и параганглии. Существует и другая классификация эндокринных органов, в основу которой положен принцип их функциональной взаимозависимости. I. Группа аденогипофиза: 1) щитовидная железа; 2) кора надпочечников (пучковая и сетчатая зоны); 3) эндокринная часть половых желез — яичек и яичников. Центральное положение в этой группе занимает аденогипофиз, клетки которого продуцируют гормоны, регулирующие деятельность указанных желез (адренокортикотропный, соматотропный, тиреотропный и гонадотропный гормоны). II. Группа периферических эндокринных желез, деятельность которых не зависит от гормонов аденогипофиза: 1) паращитовидные железы; 2) кора надпочечников (клубочковая зона); 3) панкреатические островки. Эти железы условно называют саморегулирующимися. Так, гормон панкреатических островков инсулин снижает уровень глюкозы в крови; повышенное содержание глюкозы в крови стимулирует секрецию инсулина. III. Группа эндокринных органов «нервного происхождения» (нейроэндокринные железы): 1) крупные и мелкие нейросекреторные клетки с отростками, образующие ядра гипоталамуса; 2) нейроэндокринные клетки, не имеющие отростков (хромаффинные клетки мозговой части надпочечников и параганглиев); 3) парафолликулярные, или К-клетки щитовидной железы; 4) аргирофильные и энтерохромаффинные клетки в стенках желудка и кишечника. Нейросекреторные клетки совмещают нервную и эндокринную функции. Они воспринимают нервные импульсы и в ответ вырабатывают нейросекрет, который поступает в кровь или по отросткам нервных клеток транспортируется к клеткам-мишеням. Так, клетки гипоталамуса продуцируют нейросекрет, который по отросткам нервных клеток доставляется в гипофиз, вызывая усиление или торможение деятельности клеток. IV. Группа эндокринных желез нейроглиального происхождения (из эмбриональной нервной трубки): 1) шишковидное тело; 2) нейрогемальные органы (нейрогипофиз и срединное возвышение). Секрет, вырабатываемый клетками шишковидного тела, тормозит выделение гонадотропных гормонов клетками аденогипофиза и, таким образом, угнетает деятельность половых желез. Клетки задней доли гипофиза не продуцируют гормонов, а обеспечивают накопление и выделение в кровь вазопрессина и окситоцина, которые продуцируются клетками гипоталамуса.

114) Щитовидная железа, строение, функция, кровоснабжение, иннервация. Щитовидная железа(glandula thyroidea) — непарный орган, расположен в передней области шеи на уровне гортани и верхнего отдела трахеи. Железа состоит из двух долей — правой (lobus dexter) и левой (lobus sinister), соединенных узким перешейком (рис. 62). Щитовидная железа лежит довольно поверхностно. Спереди от железы, ниже подъязычной кости, находятся парные мышцы: грудино-щитовидная, грудино-подъязычная, лопаточно-подъязычная и лишь отчасти грудино-ключично-сосцевидная мышца, а также поверхностная и предтрахеальная пластинки шейной фасции. Задняя вогнутая поверхность железы охватывает спереди и с боков нижние отделы гортани и верхнюю часть трахеи. Перешеек щитовидной железы (isthmus glаndulae thyroidei), соединяющий правую и левую доли, находится, как правило, на уровне II или III хряща трахеи. В редких случаях перешеек железы лежит на уровне I хряща трахеи или даже дуги перстневидного хряща. Иногда перешеек может отсутствовать, и тогда доли железы вообще не соединены друг с другом. От перешейка или от одной из долей отходит кверху и располагается впереди щитовидного хрящапирамидальная доля (lobus pyramidаlis), которая встречается примерно в 30 % случаев. Эта доля своей верхушкой иногда достигает тела подъязычной кости. Поперечный размер щитовидной железы у взрослого человека достигает 50—60 мм. Продольный размер каждой доли составляет 50—80 мм. Вертикальный размер перешейка колеблется от 5 до 2,5 мм, а толщина его составляет 2—6 мм. Масса щитовидной железы у взрослых людей от 20 до 60 лет равна в среднем 16,3—18,5 г. После 50—55 лет происходит некоторое снижение объема и массы железы. Масса и объем щитовидной железы у женщин больше, чем у мужчин. Снаружи щитовидная железа покрыта соединительнотканной оболочкой — фиброзной капсулой (cаpsula fibrosa), которая сращена с гортанью и трахеей. В связи с этим при движениях гортани происходит перемещение и щитовидной железы. Внутрь железы от капсулы отходят соединительнотканные перегородки — трабекулы, разделяющие ткань железы на дольки, которые состоят из фолликулов. Стенки фолликулов изнутри выстланы эпителиальными фолликулярными клетками кубической формы (тироциты), а внутри фолликулов находится густое вещество — коллоид (рис. 63). Коллоид содержит гормоны щитовидной железы, состоящие в основном из белков и йодсодержащих аминокислот.

Стенки каждого фолликула (их около 30 млн) образованы одним слоем тироцитов, расположенных на базальной мембране. Размеры фолликулов составляют 50—500 мкм. Форма тироцитов зависит от активности в них синтетических процессов. Чем активнее функциональное состояние тироцита, тем клетка выше. Тироциты имеют крупное ядро в центре, значительное число рибосом, хорошо развитый комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии и гранулы секрета в апикальной части. Апикальная поверхность тироцитов содержит микроворсинки, погруженные в коллоид, находящийся в полости фолликула. Железистый фолликулярный эпителий щитовидной железы больше, чем другие ткани, обладает избирательной способностью к накоплению йода. В тканях щитовидной железы концентрация йода в 300 раз выше его содержания в плазме крови. Гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин), являющиеся комплексными соединениями йодированных аминокислот с белком, могут накапливаться в коллоиде фолликулов и по мере необходимости выделяться в кровеносное русло и доставляться к органам и тканям. Гормоны щитовидной железы регулируют обмен веществ, увеличивают теплообмен, усиливают окислительные процессы и расходование белков, жиров и углеводов, способствуют выделению воды и калия из организма, регулируют процессы роста и развития, активируют деятельность надпочечников, половых и молочных желез, оказывают стимулирующее влияние на деятельность центральной нервной системы. Между тироцитами на базальной мембране, а также между фолликулами располагаются парафолликулярные клетки, верхушки которых достигают просвета фолликула. Парафолликулярные клетки имеют крупное округлое ядро, большое число миофиламентов в цитоплазме, митохондрии, комплекс Гольджи, зернистую эндоплазматическую сеть. В этих клетках много гранул высокой электронной плотности диаметром около 0,15 мкм. Парафолликулярные клетки синтезируют тиреокаль- цитонин, являющийся антагонистом паратгормона — гормона паращитовидных желез. Тиреокальцитонин участвует в обмене кальция и фосфора, уменьшает содержание кальция в крови и задерживает выход кальция из костей. Регуляция функции щитовидной железы обеспечивается нервной системой и тиротропным гормоном передней доли гипофиза.

Эмбриогенез.Щитовидная железа развивается из эпителия передней кишки в виде непарного срединного выроста на уровне между I и II висцеральными дугами. До 4-й недели эмбрионального развития этот вырост имеет полость, в связи с чем получил название щитоязычного протока (ductus thyroglossаlis). К концу 4-й недели этот проток атрофируется, а его начало остается только в виде более или менее глубокого слепого отверстия на границе корня и тела языка. Дистальный отдел протока делится на два зачатка будущих долей железы. Формирующиеся доли щитовидной железы смещаются каудально и занимают свое обычное положение. Сохранившийся дистальный отдел щитоязычного протока превращается в пирамидальную долю органа. Редуцирующиеся участки протока могут служить зачатками для образования добавочных щитовидных желез. Сосуды и нервы щитовидной железы. К верхним полюсам правой и левой долей щитовидной железы подходят соответственно правая и левая верхние щитовидные артерии (ветви наружных сонных артерий), а к нижним полюсам этих долей — правая и левая нижние щитовидные артерии (из щитошейных стволов подключичных артерий). Ветви щитовидных артерий образуют в капсуле железы и внутри органа многочисленные анастомозы. Иногда к нижнему полюсу щитовидной железы подходит так называемая низшая щитовидная артерия, отходящая от плечеголовного ствола. Венозная кровь от щитовидной железы оттекает по верхним и средним щитовидным венам во внутреннюю яремную вену, по нижней щитовидной вене — в плечеголовную вену (или в нижний отдел внутренней яремной вены). Лимфатические сосуды щитовидной железы впадают в щитовидные, предгортанные, пред- и паратрахеальные лимфатические узлы. Нервы щитовидной железы отходят от шейных узлов правого и левого симпатических стволов (преимущественно от среднего шейного узла, идут по ходу сосудов), а также от блуждающих нервов. |

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 860. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |