Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Тема 1. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права. Тенденции развития семейного права.Стр 1 из 4Следующая ⇒ Е.В. Некрасова ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Для заочной формы обучения М2.В.ОД.9 Современное семейное право: теория и практика

по направлению подготовки Юриспруденция квалификация (степень) выпускника «магистр»

г. Симферополь, 2016

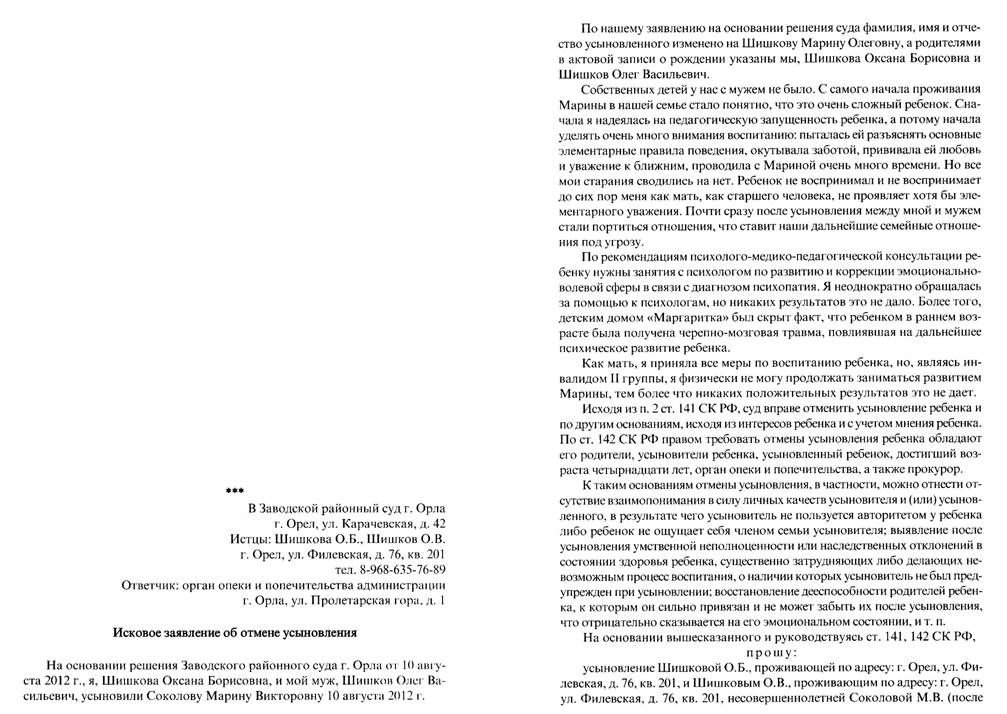

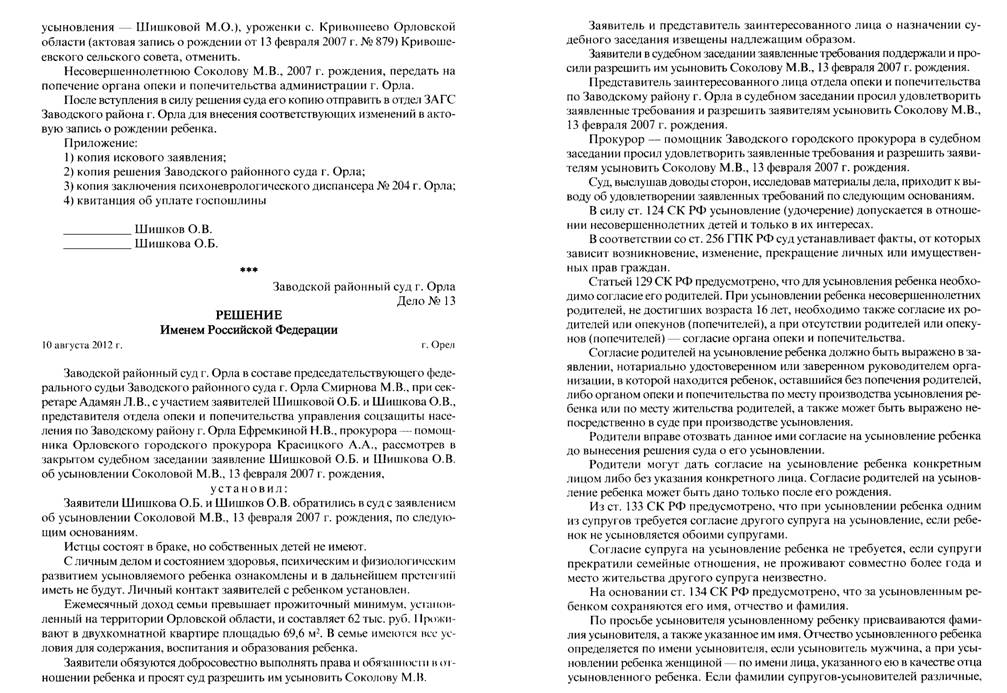

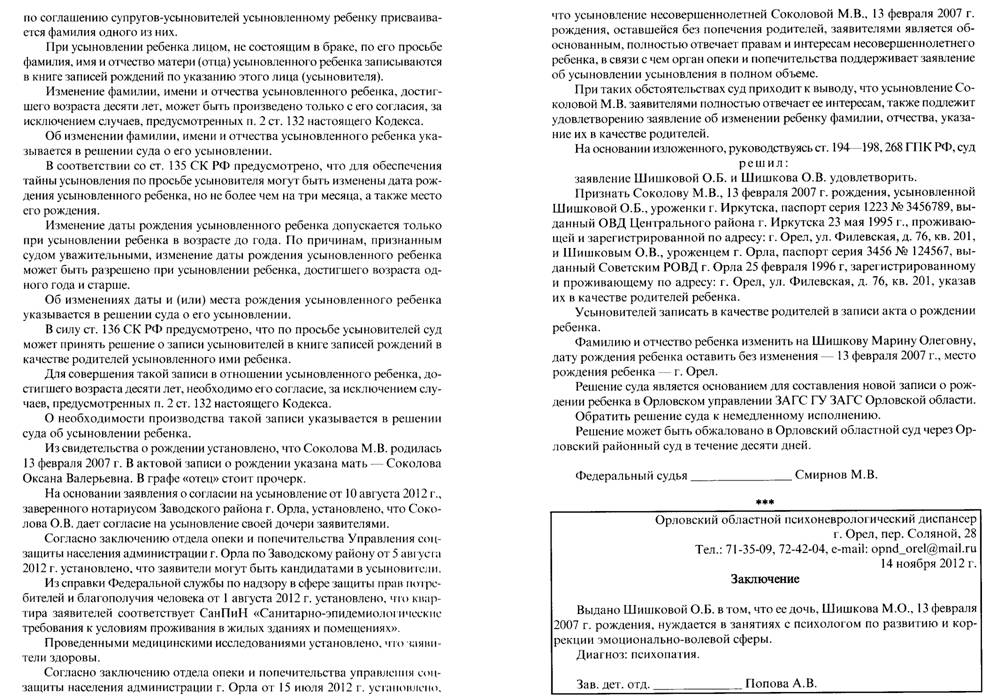

Введение Данный практикум является пособием, подготовленным по законодательству Российской Федерации, для проведения со студентами юридических факультетов высших учебных заведений практических занятий по учебной дисциплине «Современное семейное право: теория и практика». Практические занятия проводятся по всем темам и имеют целью овладение законодательством, которое регулирует семейные отношения и выработку навыков его применения в конкретных правовых ситуациях. Задания систематизированы по темам и охватывают все наиболее сложные вопросы. Исходя из этого, построена структура пособия, которое состоит из четырех тем практических занятий. К каждому практическому занятию прилагается перечень контрольных вопросов, задачи, темы рефератов, кейсы, перечень нормативно-правовых актов и рекомендованной литературы, которую желательно использовать в процессе подготовки к практическим занятиям. Решение задач должно подтверждаться ссылками на нормативные источники с предоставлением конкретных ответов на поставленные в задачах вопросы. В некоторых задачах допустимыми являются альтернативные варианты решения. Реализация образовательной программы юристов предполагает использование как традиционных, так и интерактивных методов обучения, обеспечивающих компетентностный подход. Представляется, что наиболее удачной методикой реализации компетентностного подхода выступает решение кейсов.  Современное российское юридическое образование знает много технологий и методик, внешне напоминающих кейсы. Это различного рода ролевые и деловые игры, моделирование ситуаций, разбор реальных судебных и административных дел, формирование пакета документов и т.п. Представляется, что с точки зрения методологии кейс выступает как сложный (комплексный) метод, сочетающий моделирование, системный и структурный анализ, описание и исследование ситуаций, работу в «малых группах», «мозговой штурм» и иные обучающие технологии. Решение кейсов обеспечивает не только приобретение новых знаний по семейному праву, формирование новых компетенций в соответствующей сфере, но и «усиление» уже приобретенных при изучении иных дисциплин знаний, навыков и умений. В частности, решение кейсов предполагает обращение к гражданскому процессуальному, гражданскому законодательству. Значимость кейс-метода в юриспруденции во многом обусловлена необходимостью формирования таких компетенций, как способность принятия решения и ответственность за полученные результаты. Суть кейс-метода в подготовке магистров заключается в анализе специально разработанных проблемных ситуаций, путей и способов их решения, в оценке возможных последствий принятия того или иного решения. В отличие от иных интерактивных методов, решение кейсов совершенно не обязательно должно проходить в группе, наиболее удачным вариантом является индивидуальная работа каждого из магистров с последующим групповым обсуждением. Решение кейса сопровождается следующими образовательными задачами: ■ выявление и актуализация теоретических знаний магистров (правовая характеристика ситуации; определение нормативно-правовой базы, регулирующей соответствующие отношения); ■ выработка и развитие практических умений и навыков магистров (анализ предложенных юридических документов; составление необходимых документов); ■ работа с информацией (системный анализ ситуации, прогнозирование развития ее составляющих); § принятие и обоснование профессионального решения (оценка принятого решения или возможных вариантов решения, разработка алгоритма комплексного решения вопроса, изучение существующей практики по аналогичным делам); § теоретическое обоснование соответствующей проблемы (обоснование актуальности решаемого вопроса, наличие спорных и дискуссионных позиций представителей науки семейного права, формулирование и обоснование собственного мнения). Таким образом, использование кейсов позволяет обеспечить не только взаимодействие теории и практики, но и реализацию научного потенциала магистров. Решение кейса также направлено на развитие аналитического независимого мышления, выработку умения формулировать и отстаивать собственную позицию. Научно-исследовательская составляющая образовательной магистерской программы создает условия для научного анализа конкретной ситуации, применения достижений науки семейного права в практической плоскости, а также научного обоснования предложений по совершенствованию действующего законодательства и практики его применения. Дополнительно к вышеизложенному данный метод способствует формированию личности, стремящейся и способной к постоянному саморазвитию, самообразованию и непрерывному профессиональному росту. Кейс по семейному праву, как уже отмечалось, внешне похож на реальное дело: это может быть ситуация, связанная с защитой семейных прав граждан в суде, достаточно часто решение соответствующих вопросов входит в компетенцию органов записи актов гражданского состояния, органов опеки и попечительства, нотариата. Однако, кейс не предлагает обучающимся проблему в «открытом виде», ее необходимо выявить, сформулировать и квалифицировать исходя из той информации, которая содержится в кейсе. Этим кейс-метод отличается от ролевых и деловых игр, моделирования ситуации. Важно учитывать и то, что содержащаяся в кейсе проблема не должна иметь однозначное решение. Несовершенство, пробелы действующего законодательства, неоднозначность соответствующей правоприменительной практики, дискуссия по обозначенной проблеме в науке семейного права — эти и другие обстоятельства предполагают несколько альтернативных вариантов как правовой оценки, так и разрешения изложенной в кейсе ситуации. В то же время предложенное обучающимися решение кейса должно быть наиболее целесообразным, содержать практическую научно обоснованную модель поведения субъектов соответствующих правоотношений. Структура кейса включает в себя: ■ историю, которая предполагает краткое изложение основных событий, получивших правовую оценку. Например, речь идет о том, что после расторжения брака супругов их десятилетняя дочь осталась проживать с отцом, что, однако, не было отражено ни в специальном соглашении родителей, ни в решении мирового судьи. Общение дочери и мамы происходило по мере возникновения потребности и в режиме, который всех устраивал. По истечении полутора лет мать предъявила иск об определении места жительства дочери с ней. Суд удовлетворил иск полностью; ■ документы: решение мирового судьи о расторжении брака; исковое заявление об определении места жительства девочки; решение суда об определении места жительства девочки с мамой. Важно, что каждый из указанных документов сопровождается приложением необходимых документов, т.е. кейс включает полный пакет соответствующих документов. В частности, в данном случае это акт обследования жилищных условий отца; акт обследования жилищных условий матери; справки о доходах отца и матери, характеристики отца и матери, представленные с места работы каждого из них; свидетельство о рождении дочери; свидетельство о расторжении брака и др. Однако, поскольку кейс является учебным материалом, его содержание предполагает не только фактический материал, в него намеренно включаются ошибки материального и (или) процессуального характера. В частности, например в решении суда об определении места жительства не указано, выяснялось ли мнение девочки, поскольку она уже достигла возраста десяти лет (ст. 57, п. 3 ст. 65 СК РФ); акцент сделан на приоритете материальных условий матери, что противоречит разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ в п. 5 постановления от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей». Кроме того, изучение приложенных документов предполагает обращение магистров к правилам заполнения соответствующих бланков, используемых в деятельности органов опеки и попечительства, органов записи актов гражданского состояния, а также положениям соответствующих нормативных правовых актов, в частности Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Решение кейса предполагает в первую очередь правовую оценку сложившейся ситуации до разрешения ее судом. Поскольку могут иметь место два решения суда, соответственно оценивается ситуация первоначальная. На данном этапе необходимо выяснить, были ли соблюдены процессуальные правила о подсудности дела; соблюдены ли требования, предъявляемые к исковому заявлению; были ли соблюдены судом предписания, содержащиеся в СК РФ и ГПК РФ; правильно ли оформлено решение суда. В кейсе необходимо выделить материал удачный для научной дискуссии. В частности, на страницах научных изданий обсуждается вопрос о применении судами ст. 24 СК РФ, согласно которой суд обязан рассмотреть вопрос о месте жительства несовершеннолетнего после расторжения брака его родителей, а также с кем из родителей и в каких размерах будут взыскиваться алименты на ребенка. Кроме того, интересна для обсуждения позиция законодателя, отраженная в ст. 23 ГПК РФ, что означает «спор о детях», наличие или отсутствие которого определяет подсудность дела о расторжении брака. Таким образом, при решении кейса есть возможность продемонстрировать навыки научного мышления, исследовательской деятельности, способности формулирования и обоснования собственного мнения. Обучающийся должен апеллировать не только к научным трудам, но и к разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, материалам соответствующих обзоров и обобщений судебной практики, конкретным судебным решениям. Полнота исследования соответствующей проблематики может быть обеспечена и обращением к опыту зарубежного законодателя и правоприменителя. Дальнейшую оценку событий определяет принцип хронологии, а именно необходимо, основываясь на имеющейся информации, выяснить, в нашем примере, имело ли место нарушение прав матери на общение с дочерью, а также что послужило основанием для иска об определении места жительства девочки по месту жительства матери. Необходимо оценить содержание иска и условия подачи, приложенные документы. Критическому анализу должны быть подвергнуты доказательства, положенные в основу решения:допустим, имеют место процессуальные нарушения, связанные с обязательным участием органа опеки и попечительства (суд ограничился заключением органа опеки и попечительства), а также ошибки в резолютивной части решения суда (необходимо указать право и обязанность родителя, проживающего отдельно от ребенка, участвовать в его воспитании и т.д.). Итогом решения кейса должна стать собственная позиция обучающегося по поводу правовой оценки сложившейся ситуации, возможных способов ее разрешения. Таким образом, ожидаемый результат решения кейса — научно обоснованная модель разрешения сложившейся правовой проблемы посредством использования максимально адекватных процессуальных способов и средств. Компетентностный подход обеспечивается реализацией таких видов деятельности магистров, как: ■ информационный поиск (изучение ситуации и ее правовая оценка); ■ выявление самостоятельных и комплексных аспектов проблемы, анализ ее материальных и процессуальных аспектов; ■ изучение и анализ предложенных вариантов, способов и средств разрешения ситуации; ■ выработка возможных способов и средств разрешения ситуации; ■ отбор и обоснование конструктивных идей, комплексная их оценка; ■ разработка алгоритма разрешения ситуации; ■ научное обоснование предложенного алгоритма. Кейс-метод в преподавании семейного права ориентирован не столько на приобретение новых знаний, сколько на формирование умений и навыков мыслительной деятельности, способность анализировать причинно-следственные связи, принимать и обосновывать ответственные решения. Решение кейса предполагает и правильное его оформление. Это итог научно-исследовательской аналитической деятельности, каждый промежуточный результат и этап которой должны быть зафиксированы. Подробная правовая характеристика ситуации и предложенных вариантов ее развития, а также самостоятельная модель разрешения, правового конфликта должны быть изложены в письменной форме с указанием максимально возможных конструкций. Пример решения кейса: Кейс: Бедная Маришка Шишков Олег Васильевич, 36 лет, проживающий в г. Орле, узнав, что его двоюродная сестра Оксана тяжело больна и нуждается в уходе, переехал в г. Иркутск. Оксана не имела детей, в браке никогда не состояла и в свои 43 года оказалась практически никому не нужной. Приезд брата был для нее большой неожиданностью и одновременно радостью, потому что в доме появился мужчина, который был готов помогать ей по хозяйству, а также был финансовой поддержкой, потому что на бесконечные лекарства и обследования у нее не хватало денег. Заболевание внутренних органов привело к получению инвалидности II группы, и теперь в одиночку она не представляла своего существования, так как практически не могла работать. Олег также был не женат и не имел детей, долгое время злоупотреблял алкогольными напитками; один раз он допился до такой степени, что всерьез задумался о самоубийстве. Поэтому новость о необходимости помогать близкому человеку он воспринял как сигнал, что нужно прекращать пагубный образ жизни. Прожив вместе около года и ведя совместное хозяйство, Олег и Оксана поняли, что между ними вспыхнули романтические чувства. Обоим было известно, что брак между двоюродными братом и сестрой запрещен законом, поэтому они продолжили жить в незарегистрированном, так называемом гражданском браке. Олег устроился работать в местный автосервис, неплохо зарабатывал, и им вполне хватало на достойное существование. Через некоторое время Олег предложил Оксане переехать к нему в Орел, а ее квартиру сдавать, потому что там и климат лучше, и остались его друзья, по которым он скучает, да один из них — главврач участковой больницы, а значит, не будет проблем с очередями в поликлинику. Решение переехать Оксане далось очень тяжело, она привыкла к родному городу, никогда надолго не уезжала из него, да и переживала, как воспримут его друзья новоявленную немолодую, больную «жену». Но, наблюдая, как Олег созванивается с орловскими приятелями, никуда по выходным не ходит, так как плохо знает город, да так ни с кем и не познакомился, а она ему компанию составить не может, Оксана начинает всерьез бояться, что муж от нее уйдет. Олег все чаще проводил вечера с алкоголем, а один раз вернулся домой серьезно «навеселе». Решив, что он из-за ее нерешимости вновь начинает спиваться, Оксана соглашается переехать в Орел. Вместе с тем новый дом не решил старых проблем, а создал новые. Олег, восстановившись на прежней работе, начал проводить вечера с друзьями, по которым так скучал в Иркутске. Первое время он регулярно предупреждал Оксану о своих планах и даже как-то виновато звал с собой, но она каждый раз отвечала, что здоровье не позволяет долго быть вне дома, особенно где шумно и накурено. Олег уходил, а Оксана повторяла себе, что поступает правильно, ведь как еще удержать мужчину, который моложе ее на 13 лет, если не доверием и полной свободой. Возможно, она была абсолютно права; но через какое-то время Олег стал лишь звонить со своих посиделок, потом просто отправлял смс или вовсе забывал ее предупредить, куда и насколько планирует пойти после работы. Таким образом, Оксана поняла, что, спасая мужа от одинокого алкоголизма, своими руками привела его в коллективное пьянство. Сперва осторожные, затем более активные разговоры со слезами и упреками привели к тому, что Олег признался, что все его друзья женаты, у каждого есть дети, а он все никак не обзаведется полной семьей, это и не дает ему покоя. Оксана ухватилась за эту мысль, как за спасительную соломинку, она и сама не раз задумывалась о ребенке, но в силу своего возраста и инвалидности боялась рожать. В очередной раз, когда разговор коснулся темы детей, Оксана собралась с духом и предложила Олегу усыновить ребенка, можно даже уже не грудного, так даже проще. Она, сидя дома, успешно бы занималась его воспитанием, а Олег нормально зарабатывал, чтобы содержать их всех. Решив, что ребенок сплотит их давшую трещину семью, Шишковы посетили местный детский дом, где приглядели симпатичную 5-летнюю девочку — Марину. Побеседовав с воспитательницей, они узнали, что родители-алкоголики отказались от ребенка сразу после рождения, у Маришки наблюдаются небольшие задержки в развитии, но в этом нет ничего страшного, такое постоянно бывает с детдомовскими детьми, главное — забота и уход. Приятель Олега, главврач участковой больницы, выдал Оксане справку со следующим содержанием: «Дана Шишковой О.Б., 46 лет в том, что она здорова, на учете в Орловской участковой больнице не состоит». Шишковы обратились в Заводской районный суд г. Орла и решением суда от 10 августа 2012 г. установлено усыновление Соколовой М.В. супругами Шишковыми. Появление в доме ребенка на некоторое время вернуло взаимные чувства, но уже спустя пару месяцев обернулось волной новых проблем. Друзья Олега стали подшучивать, что какой он молодец, раз и «сделал» жене сразу 5-летнего ребенка, чтобы не мучаться с пеленками. А потом просочилось, что она к тому же еще и его двоюродная сестра, и началась непрекращающаяся волна усмешек и издевательств. Олег начал пить. На почве постоянных переживаний здоровье Оксаны начало опять ухудшаться, она не управлялась с живым подвижным ребенком, который оказался просто неуправляемым. Стоило Марине немного обвыкнуться в доме Шишковых, из тихого улыбчивого ребенка она превратилась в малолетнюю хамку, которая называла Оксану не иначе как «тетка» и игнорировала любые просьбы. Марина вела себя плохо всегда и везде. Психолог, которому Оксана показала ребенка, назвала такие проявления патологией характера, или психопатией. Психопатия часто бывает наследственной, т.е. обнаруживается у детей, имеющих родственника с таким же несносным характером. Вполне возможно, что к подобной агрессивности привела полученная в раннем детстве черепномозговая травма, о которой умолчали в детском доме. Олег начал пить, как-то в ссоре выкрикнул, что к старой жене, которая вечно болеет, как старая кляча, добавился еще злобный «при- кормыш», после чего хлопнул дверью и ушел. Вернулся спустя два дня, Оксана решила ничего не говорить, Олег сделал вид, что ничего не произошло. Так они прожили еще месяц в постоянных ссорах, после чего Олег сказал, чтобы она выбирала — или этот «ребенок», или он. Оксана со слезами стала звонить в детский дом, что хочет вернуть ребенка, там ей ответили, что без решения суда это невозможно, необходимо написать заявление об отмене усыновления, что она и сделала. Поняв, что ее собираются вернуть обратно в ненавистный детский дом, Марина стала звать Оксану «мамочкой» и просить ее не отдавать. Оксана не выдержала и забрала заявление. Олег собрал вещи и сказал, что выгонять из квартиры ее сразу не будет, но в течение месяца ей надо съехать, он пока поживет у друга. Так они окончательно расстались. Через несколько недель Оксана получила по почте исковое заявление от органа опеки и попечительства в качестве ответчика. Задание:дайте правовую оценку ситуации.

■ бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; ■ лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. Кроме того, лица, не состоящие в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка. Шишковы, обращаясь с заявлением об усыновлении ребенка, воспользовавшись тем, что суды, вынося решение об установлении усыновления в отношении обоих родителей, не проверяют должным образом, состоят ли они в зарегистрированном браке. Аналогичная ситуация наблюдается в решении Иркутского районного суда от 25 августа 2007 г. - установлено усыновление А. супругами Д. Однако в материалах дела нет свидетельства о заключении брака (дело № 2-467-98), суд сделал вывод, что заявители состоят в браке на основании одинаковых фамилий. 3. Суды должным образом не проверяют, может ли быть лицо (лица) усыновителем(ями) по состоянию здоровья. Перечень заболеваний, при которых лицо не может усыновить ребенка, утвержден постановлением Правительства РФ от 1 мая 1996 г. К числу заболеваний, исключающих усыновление ребенка, относятся: ■ туберкулез (активных и хронических всех форм локализации); ■ заболевания внутренних органов, нервной системы, опорнодвигательного аппарата в стадии диспансеризации; злокачественные онкологические заболевания всех локализаций; ■ наркомания, токсикомания, алкоголизм; ■ инфекционные заболевания до снятия с диспансерного учета; ■ психические заболевания, при которых больные признаны в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными; ■ все заболевания, приведшие к инвалидности I и II групп, исключающие трудоспособность. Шишкова О.Б., будучи инвалидом II группы с исключением трудоспособности, не может являться усыновителем ребенка. Также у Шишкова О.В. налицо признаки алкоголизма, который также препятствует усыновлению. Справка участкового врача не является однозначным доказательством, что заявители по состоянию здоровья могут быть усыновителями. Так, в Иркутский районный суд обратилась Д. с заявлением об установлении усыновления. В обоснование заявления указала, что воспитывает в течение года племянника 1996 г. рождения. Родители от ребенка отказались. По состоянию здоровья она может быть усыновителем. Материальные и жилищные условия жизни нормальные. Просит установить усыновление А. Решением суда от 25 августа 2009 г. установлено усыновление А., 1996 г. рождения, супругами Д. При этом суд установил усыновление А. супругами Д., не проверив, могут ли они по состоянию здоровья быть усыновителями. В решении утверждается, что «из медицинского заключения усматривается, что заявители физически здоровы и способны выполнять обязанности приемного родителя». Однако это утверждение суда не обосновано материалами дела. В отношении усыновителя Д. в деле имеется медицинская справка (л.д. 6), содержание которой следующее: «Дана Д., 39 лет, в том, что она здорова, на учете в Н-ской участковой больнице не состоит». Приведенная справка не отвечает на вопросы, страдает ли Д. заболеваниями, указанными в Перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 1 мая 1996 г., следовательно, не отвечает на вопрос, может ли Д. по состоянию здоровья быть усыновителем А. В отношении второго усыновителя в деле нет вообще никаких документов, подтверждающих отсутствие заболеваний, указанных в Перечне. Между тем из материалов дела усматривается, что Д. является инвалидом II группы (л.д. 9, 14). Суд не проверил, не препятствует ли состояние здоровья Д. быть усыновителем А. (дело № 2-978-98). Аналогичны замечания по делу № 2-999-98, рассмотренному Саянским городским судом. В деле № 2-860-98, рассмотренном Мамско-Чуйским районным судом, имеются медицинские заключения по форме № 164/у-96 (л.д. 12, 13) на усыновителей, но они заполнены главным врачом Мамско-Чуй-ской участковой больницы, который не может являться специалистом по всем направлениям медицины. Следовательно, указанные медицинские заключения выданы без надлежащего освидетельствования усыновителем. На основании данных заключений суд вынес суждение о том, что супруги К. практически здоровы. Приведенные выше нарушения судами требований п. 1 ст. 127 СК РФ свидетельствуют о незаконности и необоснованности указанных решений. 4. Судом не выяснено, отвечает ли усыновление интересам ребенка. В данном случае проблемный ребенок брался в распадающуюся семью, где усыновителями являются немолодая женщина с серьезными проблемами со здоровьем и злоупотребляющий алкоголем мужчина, который не относился к ней с элементарным уважением, пренебрегал ее интересам и считал возможным ее оскорблять. 5. В заявлении Шишковой О. Б. были допущены следующие ошибки: заявление помимо органа опеки и попечительства должно быть также направлено в адрес прокуратуры как заинтересованного лица. Также в тексте она именует себя и Олега супругами, что не соответствует действительности. Кроме того, она упоминает про свою инвалидность, что является одним из препятствий к усыновлению ребенка. Неудивительно, что, получив копию ее первоначального искового заявления, даже несмотря на то что она от него отказалась, этим случаем всерьез заинтересовались органы опеки и попечительства.

Тема 1. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права. Тенденции развития семейного права. Продолжительность 4 часа. Вопросы: 1. Современные дискуссии относительно места семейного права в системе права (cемейное право – подотрасль гражданского права и семейное право – самостоятельная, отрасль права). 3. Сущность семейного правоотношения: основные концепции. Структура семейного правоотношения. 7. Теоретические подходы к определению понятия «брак». 8.Гражданский брак и фактические супружеские отношения. Темы рефератов: 1. Общие основы правового регулирования семейных отношений. 2. Общая характеристика семейного права зарубежных стран. 3. Семейное право России: суверенитет или десуверенизация? 4. Обычай в семейном праве России: исторические аспекты. 5. Роль международных договоров в семейном праве РФ. 6. Социальные регуляторы семейных правоотношений. 7. Основания возникновения семьи в семейном праве РФ и других государств СНГ и ЕС. 8. Применение гражданского законодательства к регулированию семейных отношений.

Задачи: Задача 1 Законодательный орган одного из субъектов Российской Федерации своим актом повысил минимальный возраст для вступающих в брак: до 19 лет для девушек и 20 лет для юношей. Прокурор субъекта Российской Федерации внес протест, считая акт противоречащим требованиям Семейного кодекса Российской Федерации. Какое решение следует принять суду? Задача 2 В 2000 году Надежда Головина умышленно причинила легкий вред здоровью своего супруга Алексея Головина, за что подверглась уголовной ответственности в соответствии с действующим уголовным законодательством. В 2006 году орган опеки и попечительства обратился в суд с иском о лишении родительских прав Надежды Головиной в отношении ее восьмилетнего ребенка по основанию, предусмотренному п. 6 ст. 69 СК РФ (совершение умышленного преступления против жизни и здоровья супруга). Решите дело. Задача 3 Соколов Вадим в апреле 2006 года обратился в суд с заявлением о признании его брака с Шемякиной Мариной недействительным. Причиной обращения в суд явилось то, что Соколов Вадим случайно узнал о наличии у Марины ВИЧ-инфекции. В судебном заседании Вадим рассказал, что, познакомившись, они с Маргаритой решили жить вместе как супруги, но перед этим Вадим поставил условие: комплексный медицинский осмотр. После прохождения медицинского осмотра Марина сказала, что ее здоровье в порядке, все анализы хорошие, волноваться не о чем. Вадим поверил ей на слово, молодые люди стали жить вместе, а через 8 месяцев зарегистрировали свой брак. По прохождении 2-х месяцев совместной жизни в январе 2005 года Вадим нашел медицинскую карточку, запись которой свидетельствовала о наличии ВИЧ-инфекции у жены в течение всего времени их совместного проживания. Какое решение должен принять суд? Какое значение имеют временные сроки для разрешения подобных споров? Задача 4 Ваня был воспитанником детского дома. В 13 лет он узнал, что является получателем государственной пенсии. Однако в соответствии с решением опекунского совета, образованного органами местного самоуправления, пенсии воспитанников детского дома перечисляются на расчетный счет детского дома на содержание детей, их оздоровление, лечение, приобретение одежды и обуви. Недовольный таким положением вещей, и желая получать деньги лично или на свой банковский счет, Ваня написал жалобу и отнес её в суд, находившийся неподалеку от детского дома. Суд согласился с требованиями Вани, полагая, что у детского дома отсутствуют правовые основания для получения пенсий своих несовершеннолетних воспитанников. Оцените законность решения суда. Какие органы осуществляют защиту прав ребенка? Задача 5 Клюкова Н. и Клюков Е. расторгли брак. Сразу же после расторжения брака Клюков Е. уехал в длительную командировку и вернулся только через 4 года. Вернувшись, Клюков Е. обнаружил, что все нажитое в период брака имущество Клюкова Н. два года назад подарила своей матери. Клюков Е. заявил иск о разделе совместно нажитого имущества. Клюкова Н. заявила о пропуске Клюковым Е.срока исковой давности. Подлежит ли в данном случае применению нормы о сроках исковой давности? Задача 6 Семья М., имея двоих родных детей, решили взять в приемную семью третьего ребенка. Через год после того, как приемный ребенок начал жить в их семье, органы муниципальной власти издали акт, по которому семья, имеющая трех и более детей, может получить кредит на выгодных для семьи условиях для приобретения жилья. Семья М. решила подать заявление на получение кредита. Но при заполнении документов возник вопрос: считается ли приемный ребенок членом их семьи? Дайте определение семьи. Можно ли семью М. отнести к категории тех семей, которые имеют троих детей? Задача 7 Граждане Котов и Пашина 13 января 2007 года подали по почте в орган ЗАГС заявление о заключении брака, составленное ими в произвольной форме. К нему они приложили копии документов, удостоверяющих их личность. В заявлении граждане просили зарегистрировать их брак 10 марта 2007 года в день возвращения из полярной экспедиции. Руководитель органа ЗАГС отказал им в регистрации брака, ссылаясь на то, что совместное заявление о заключении брака должно быть обязательно составлено по установленной форме и к нему должен быть приложен ряд документов, которые в данном случае в орган ЗАГС не поступили. Кроме того, по его мнению, орган ЗАГС может зарегистрировать брак не позднее 14 февраля 2007 года. Правильное ли решение принял руководитель органа ЗАГС? Какие документы должны подаваться на регистрацию брака? Задача 8 Колобкова и Попов состояли в фактических брачных отношениях. Попов, находясь на диагностическом обследовании, в присутствии главного врача больницы и юриста 20 июля 2007 года составил заявление с просьбой официально зарегистрировать их брак с Колобковой. С таким же заявлением в орган ЗАГС обратилась и Колобкова. Заявления указанных граждан были приняты и зарегистрированы. Регистрация брака была назначена на 21 августа 2007 года. Однако в этот день Попов скончался. Колобкова обратилась в суд с заявлением об установлении факта регистрации брака. Суд удовлетворил заявление. Оцените законность решения суда. Какова процедура регистрации брака? Задача 9 Граждане Васина и Тресков вступили в брак. Спустя 2 года после регистрации брака Тресков претерпел медицинскую операцию по изменению пола. Спустя два месяца после изменения пола Тресковым, прокурор обратился в суд с заявлением о признании браканедействительным. Супруги возражали против требований прокурора, поскольку смена пола одним из супругов не является основанием для признания брака недействительным. Решите спор. Задача 10 Бобров А. обратился к Бобровой Б. с иском о расторжении брака. Решением мирового судьи от 22 мая 2006 года иск был удовлетворен. Органом ЗАГС брак был расторгнут. 3 июля 2006 года Бобров А. вступил в новый брак с Гроховой Н. Однако в связи с тем, что Боброва Б. не была надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела определением надзорной инстанции от 26 июля 2007 года решение мирового судьи было отменено и дело направлено на новое рассмотрение. Мировой судья при новом рассмотрении дела 3 сентября 2007 года в связи со смертью Боброва А. 20 июля 2007 года производство по делу прекратил, ссылаясь на невозможность правопреемства по данному делу. Грохова Н., опасаясь признания её брака с Бобровым А. недействительным, обжаловала определение надзорной инстанции от 26 июля 2007 года и мирового судьи от 3 сентября 2007 года и просила оставить в силе первоначальное решение мирового судьи. Какое решение должен вынести суд? Задача 11 В июне 2001 года Волков Н.А. обратился в суд с иском о признании недействительным брака с Соколовой О.Н., о признании недействительным договора о разделе совместно нажитого имущества и о компенсации морального вреда. В обоснование своих требований Волков Н.А. пояснил следующее. Соколова О.Н. вступила с ним в брак 1992 году, не расторгнув брака с Соколовым Д.И. и скрыв это обстоятельство. Волков Н.А. и Соколова О.Н. прожили совместно шесть лет и в 1998 году брак расторгли. Расторгая брак, они заключили соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Несмотря на то, что доходы Волкова Н. А. были гораздо большими по сравнению с доходами Соколовой О.Н., раздел совместно нажитого имущества был произведен в равных пропорциях. И лишь в апреле 2000 года от знакомых Волков узнал, что Соколова вернулась к своему первому мужу, брак с которым она и не расторгала. Не отрицая факта сокрытия от Волкова Н.А. своего первого брака, Соколова О.Н. заявила возражения формального характера, указав, что Волковым Н.А. пропущен срок исковой давности. Решите спор. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 825. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||