Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Становление категории политической системыПонятия из общей теории систем и положения системного подхода стали использоваться в политической науке с 1950-х гг., прежде всего в работах Толкотта Парсонса, Дэвида Истона, Габриэля Алмонда и ряда других американских ученых. Эти авторы опирались не только на идеи Богданова и Берталанфи. Еще Аристотель, Платон и Гоббс уподобляли общество живому организму, а значит, целостному и упорядоченному феномену. В работах Герберта Спенсера (1820-1903) и Эмиля Дюркгейма также присутствует ряд тезисов, которые позднее получили дополнительную аргументацию при разработке социальной системной теории. Однако свое концептуальное содержание политическая система*обретает постепенно. До внедрения в политологический лексикон и активного применения этой категории в исследованиях по преимуществу употреблялось понятие системы правления. Но притом что государство справедливо считается центральным политическим институтом, анализ в терминах, связанных с системой правления, фактически сводил политику к бытию государственному, к деятельности органов государственной власти. А значит, современный мир политики не мог быть отражен во всей своей полноте. С появлением теоретических работ, основанных на более широких и обобщающих принципах изучения действительности, политические процессы в обществе начинают рассматриваться как системные, т.е. интегрирующие деятельность самых разнообразных социальных акторов, а вместо государства главным объектом исследований становится политическая система. Системный подход к изучению сферы политики впервые применил Пирсоне. Опираясь на методологию Берталанфи, он подошел к рассмотрению общества в качестве сложной системы, состоящей из относительно автономных частей: экономической, политической, духовной и интегративной (термин, обозначающий государство). У каждой из этих систем есть свои специфические функции, а вместе они обеспечивают жизнедеятельность общества в целом. Политику в таком контексте можно понимать как подсистему, которая по преимуществу сосредоточена на функциональной проблеме целедостижения, однако в ее рамках проявляют себя все стандартные для любой системы процессы (воспроизводство образца, интеграция, целедостижение и адаптация), постоянно осуществляемые структурными элементами. Могут меняться носители функций, но сами функции остаются неизменными, поскольку в их основе заложены универсальные, по мысли Парсонса, потребности бытия. Политика открыта для взаимодействия с тремя другими социетальными подсистемами и с окружающей средой, которая включает в себя, с одной стороны, физическую среду, а с другой — названную ученым в духе философских традиций «высшую реальность» (трансцендентную субстанцию).

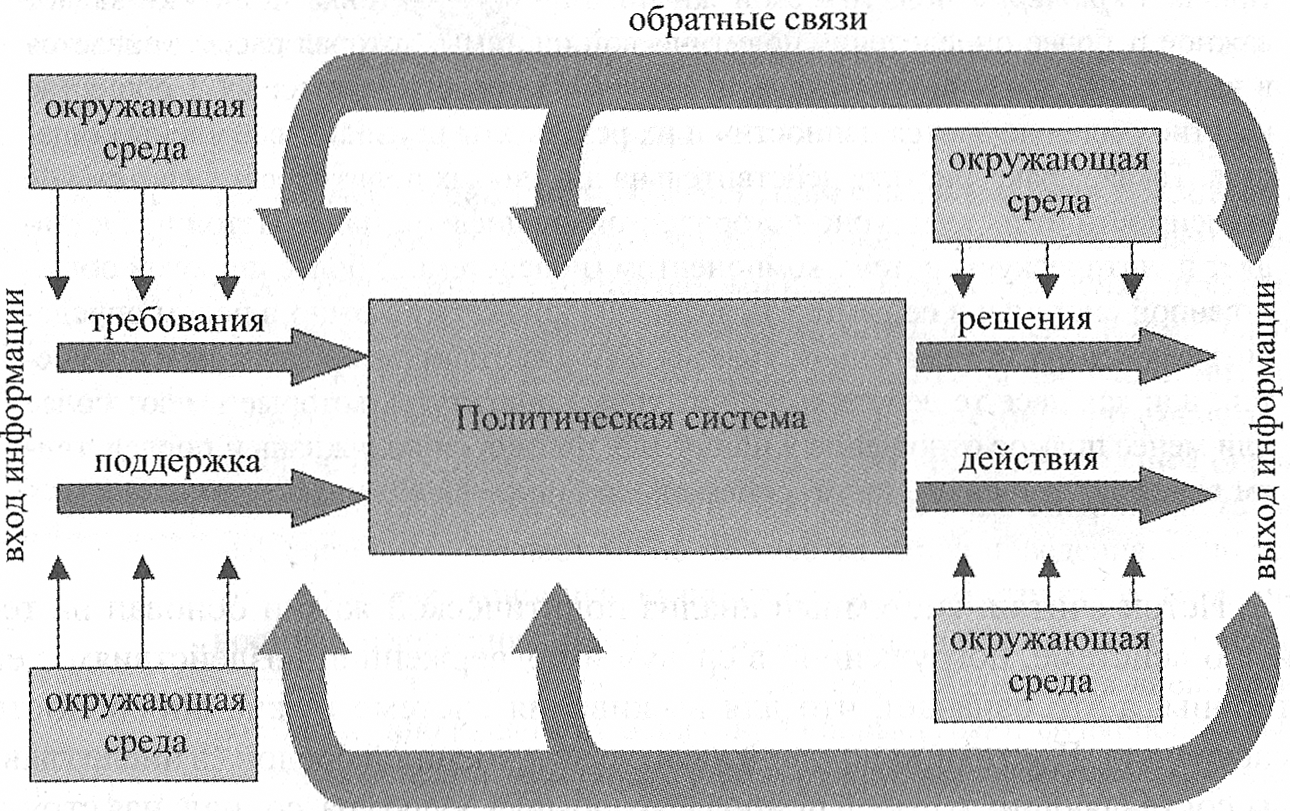

Идеи Парсонса придали новое измерение анализу политических отношений и процессов, которое позволило точнее определить место политики в жизни общества и выявить механизм социальных изменений в нем. Разработку системных подходов к политике продолжил Дэвид Истон. Если Парсонс стремился создать комплексную теорию социетального действия, то анализ Истона был сфокусирован на самой политической системе, упорядоченной и развивающейся по определенным именно для нее правилам. Все остальное, с точки зрения Истона, — среда, с которой взаимодействует политическая система. Он использовал в своем политико-системном подходе понятие «черного ящика»*,заимствованное из системотехники. Среда дает импульсы на своего рода «входе» (англ. input) в политическую систему, последняя же вырабатывает решения и реализует их, условно говоря, на «выходе» (англ. output). Таким способом политическая система обеспечивает управление обществом, что и является ее главной задачей и функцией. Кроме того, она регулирует производство и распределение социальных благ с помощью властных (прежде всего государственных) механизмов, а также упорядочивает политические отношения в обществе.

«Черный ящик»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Истон считал: системный анализ политической жизни основан на тезисе о «системе, погруженной в среду» и подверженной воздействиям с ее стороны, а это означает, что для выживания системе нужна способность реагировать. Постоянно поддерживая связи с внешней средой (в числе главных составляющих которой природа, экономика, культура, социальная структура), политическая система при помощи регулирующих механизмов вырабатывает ответные реакции на поступающие извне импульсы, приспосабливается к внешним условиям функционирования. Теория политической системы Истона направлена на придание политологии характера «точной» науки. Вдохновившую ученого сверхзадачу можно упрощенно представить как попытку описать политическую сторону жизни общества с помощью конкретного набора констант (т.е. постоянных факторов) и переменных. Это позволило бы осуществить компьютерное моделирование политических процессов с использованием предоставляемых социологией и психологией результатов изучения поведения людей. Терминология, используемая Истоном, — своего рода инструментальный («прикладной») язык, дающий возможность работать с данными, получаемыми при изучении всех известных типов обществ. Выделение главных категорий — «входы», т.е. все внешние по отношению к системе явления, влияющие на нее, и «выходы» как результаты деятельности системы, в свою очередь воздействующие на окружение, — было, по мнению Истона, лишь первым шагом к постижению механизма приспособления, который составляет основу жизнеспособности любой политической системы и позволяет обществу существовать при изменяющихся требованиях среды. Но ученый полагал, что для каждой группы факторов «входа» и «выхода» должны быть разработаны самостоятельные концепции, показывающие, каково влияние этих переменных на политическую систему. Политическая система по Истону

Д. Истон,«Основы политического анализа» Итак, происходящее в «черном ящике» даже после исследований Парсонса и Истона так и осталось непроясненным. Вместе с тем благодаря системному анализу политическую власть перестали отождествлять с властью государства либо его отдельных институтов, воспринимать как целостную, в принципе непознаваемую сущность. Однако сами функциональные структуры власти и властные отношения по-прежнему характеризовались лишь в общем плане. Подобная неконкретность отчасти была преодолена благодаря работам Алмонда, чей подход к определению и описанию феномена политической системы несколько отличался от взглядов Парсонса и Истона. С точки зрения Алмонда, политическая система — это разные формы политического поведения государственных и негосударственных структур; такие формы обусловлены не столько функциями некоей универсальной системы, сколько природой самих акторов социетального взаимодействия. В отличие от Истона Алмонд сосредоточился в большей степени на связях политической системы со средой, а не на ее собственных структурных элементах. Базовым для его концепции является понятие роль(вместо института, организации, группы). Именно от роли зависит содержание формальных и неформальных взаимодействий, вырабатывающих политическую культуру общества, которую Алмонд счел решающей для развития всего комплекса властных отношений. Этому ученому принадлежит также признанная подавляющим большинством современных политологов характеристика «входных» и «выходных» потоков, определяющих роль политической системы в социальной среде. Алмонд видит главное интегрирующее начало общества не в институционализированных властных взаимодействиях, а в политической культуре, т.е. во взглядах и позициях людей и их групп относительно политической системы и ее разных составляющих, в их мнениях о своей роли в ней. В плане ориентации по отношению к «общей» политической системе они могут определяться как патриотизм или отчужденность в оценках нации («большая», «маленькая», «сильная», «слабая») либо политики («демократическая», «конституционная», «социалистическая»). Кроме того, Алмонд выделяет установки человека относительно «себя самого», т.е. как актора в системе; содержание и качество норм личных политических обязательств, чувства персональных отношений с политической системой. Алмонд различает три больших класса объектов, включенных в политическую систему: 1) специфические роли или структуры — законодательные органы, исполнители, бюрократия; 2) ролевые обязанности — монархи, законодатели, администраторы; 3) конкретная общественная политика, решения (или обстоятельства, порождающие таковые). Эти структуры, обязанности и решения могут быть классифицированы шире, исходя из того, вовлечены ли они в политический, «на входе», или в административный, «на выходе», процессы. Системный подход к изучению политики, примененный Парсонсом, Истоном, Алмондом и другими исследователями в 1950-1970-х гг., разработка ими концептуальных основ представлений о политической системе выполняют важную методическую роль в современной научной теории. Понятие системы позволяет, с одной стороны, увидеть политическую жизнь как целостную картину поведения людей, а с другой — опосредует анализ взаимодействия политики с ее средой. Таким образом истолкованная политическая система помогает найти варианты стабильного (равновесного) состояния общества, его приспособления к внутренним и внешним воздействиям. Многомерность самого явления политической системы обусловила сложную задачу ее жесткого терминологического и прикладного определения. Современная трактовка понятия политической системы отличается очень большим разнообразием концепций — отмечено около 20 формулировок, которые претендуют на универсальность. Сторонники структурно-функционального подходасосредоточивают внимание на классификации основных элементов дифференциации политической власти и их соответствия функциям сохранения и развития всей политической системы. Приверженцы институционального подходарассматривают эту систему преимущественно с позиций анализа совокупности институтов, участвующих в процессе принятия политических решений. Ученые, придерживающиеся элитарного направления,прежде всего нацелены на раскрытие ролей экономических и управленческих элит. Они уделяют особое внимание изучению политических лидеров, партийных функционеров, бюрократического аппарата, неформальных группировок.

Итак, политическая система — объективно существующая реальность. Это политическая сфера в полноте и множестве своих взаимодействий, совокупность общественных отношений по поводу политической власти, которая не может быть сведена к простой сумме действий политических акторов. Но как все-таки уточнить содержание пресловутого «черного ящика»? Что нужно знать, дабы идея политической системы Парсонса, ее динамическая модель Истона, культурный контекст политических взаимодействий, описанный Алмондом, стали настоящим научным инструментом для тех, кто считает разработку теории политической системы завершенной, и для тех, кто хотел бы ее усовершенствовать?

Как же соотносится наличие политической системы с жизнью общества? Ответ на данный вопрос частично содержится в системных идеях Парсонса. Он считал, что главная проблема, которую решает политическая система, заключается в формулировании целей, необходимых для функционирования социума, а этому подчинены вопросы социальной интеграции и легитимизации новых норм общественного взаимодействия, возникающие в ходе развития. Однако Парсонс и такой известный исследователь, как Карл Дойч, рассматривают саму политическую систему в качестве «черного ящика», не подвергая ее специальному анализу. Другие авторы, например Истон, Алмонд, Д.мс. Бингэм Пауэлл (род. 1942), Дэвид Аптер (род. 1924), включают в свои концепции преобразования требований на «выходе», хотя и подходят к этому вопросу по-разному.

|

||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-11; просмотров: 611. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

Автормногочисленных работ но теоретической социологии, среди которых особо выделяются: «Структура социального действия» (1937); «Эссе по социологической теории» (1949); «Социальная система» (1951); «К общей теории действия» (1951, созвт. Э. Шилз); «Экономика и общество» (1956, соавт. Н. Смелзер); «Структура и процесс в современном обществе» (1960); «Общества в эволюционной и сравнительной перспективе» (1966); «Теория социологии и современное общество» (1967); «Политика и социальная структура» (1969); «Система современных обществ» (1971); «Теория действия и человеческое существование» (1978).

Вклад в развитие политической мысли.Парсонс считал своей главной научной задачей создание общей социологической теории, которая системно объединяла бы в максимально полном объеме эмпирический и теоретический материал всего комплекса социальных наук, что потребовало его обращения к трудам крупнейших теоретиков в сфере социальной мысли, в частности Вебера, Дюркгейма, Парето, Тенниса, Маршалла, Спенсера, Фрейда и многих других, а также использования биологических аналогий и современных психологических, системных, кибернетических и пр. представлений. Саму же социологическую теорию ученый понимал как аспект «теории социальных систем, который занимается явлениями институционализации образцов ценностной ориентации в социальной системе, условиями этой институционализации и изменениями в образцах, условиями подчинения им и отклонения от какой-либо совокупности таких образцов, а также мотивационными процессами, поскольку они содержатся во всем этом» («Структура социального действия»). Для политологии оказались сверхполезными положения Парсонса о природе и особенностях социальных систем и порядков, о сущности социально-политических явлений, таких как политика, власть, актор и др. Структурно-функциональный анализ, ведущим разработчиком которого был Парсонс, — сейчас один из основных методов политических исследований.

Автормногочисленных работ но теоретической социологии, среди которых особо выделяются: «Структура социального действия» (1937); «Эссе по социологической теории» (1949); «Социальная система» (1951); «К общей теории действия» (1951, созвт. Э. Шилз); «Экономика и общество» (1956, соавт. Н. Смелзер); «Структура и процесс в современном обществе» (1960); «Общества в эволюционной и сравнительной перспективе» (1966); «Теория социологии и современное общество» (1967); «Политика и социальная структура» (1969); «Система современных обществ» (1971); «Теория действия и человеческое существование» (1978).

Вклад в развитие политической мысли.Парсонс считал своей главной научной задачей создание общей социологической теории, которая системно объединяла бы в максимально полном объеме эмпирический и теоретический материал всего комплекса социальных наук, что потребовало его обращения к трудам крупнейших теоретиков в сфере социальной мысли, в частности Вебера, Дюркгейма, Парето, Тенниса, Маршалла, Спенсера, Фрейда и многих других, а также использования биологических аналогий и современных психологических, системных, кибернетических и пр. представлений. Саму же социологическую теорию ученый понимал как аспект «теории социальных систем, который занимается явлениями институционализации образцов ценностной ориентации в социальной системе, условиями этой институционализации и изменениями в образцах, условиями подчинения им и отклонения от какой-либо совокупности таких образцов, а также мотивационными процессами, поскольку они содержатся во всем этом» («Структура социального действия»). Для политологии оказались сверхполезными положения Парсонса о природе и особенностях социальных систем и порядков, о сущности социально-политических явлений, таких как политика, власть, актор и др. Структурно-функциональный анализ, ведущим разработчиком которого был Парсонс, — сейчас один из основных методов политических исследований.

ИСТОН(Easton), Дэвид(род. 1917, Торонто) — ведущий американский политолог, адаптировавший основные принципы и методы системного анализа, принятые в естествознании, к изучению политической жизни и разработавший понятийный аппарат системного анализа в политологии. В 1948-1984 гг. преподавал политическую науку в Чикагском и других ведущих западных университетах; участник и консультант международных исследовательских проектов; с 1981 г. — профессор Калифорнийского университета. В1968-1969 гг. был президентом Американской ассоциации политических наук, а в 1984 г. был избран на пост вице-президента Американской академии наук и искусств.

Авторряда работ, среди которых: «Политическая система» (1953); «Системный анализ политической жизни» (1965; данный труд входит в золотой фонд политологической классики); «Основы политического анализа» (1979); «Анализ политических структур» (1990) и др.

Вклад в развитие политической мысли.По мнению Истона, политика есть: 1) властное (или авторитетное) распределение ценностей (англ. authoritative allocation of values), причем «распределительная» направленность политики особенно очевидна в случаях, когда речь идет о «ценных вещах» в обществе (таких как властные полномочия, богатство, социальный статус); 2) фундаментальный критерий политической жизни. Данная трактовка политики задает важное рабочее определение политической системы, которая рассматривается в качестве «совокупности взаимодействий, посредством которых в обществе властно распределяются ценности» и их результаты признают все члены общества. Такая характеристика действительна для любых политических систем вне зависимости от их культурно-исторической специфики. Далее Истон представляет политическую систему компонентом (подсистемой) более широкой общественной системы; в ее рамках политическую систему можно в целом определить как «систему поведения», связанную с властным распределением ценностей, или как «все те действия и социальные институты, которые имеют более или менее прямое отношение к принятию, претворению в жизнь и последствиям властных решений» (англ. policy-making process).

ИСТОН(Easton), Дэвид(род. 1917, Торонто) — ведущий американский политолог, адаптировавший основные принципы и методы системного анализа, принятые в естествознании, к изучению политической жизни и разработавший понятийный аппарат системного анализа в политологии. В 1948-1984 гг. преподавал политическую науку в Чикагском и других ведущих западных университетах; участник и консультант международных исследовательских проектов; с 1981 г. — профессор Калифорнийского университета. В1968-1969 гг. был президентом Американской ассоциации политических наук, а в 1984 г. был избран на пост вице-президента Американской академии наук и искусств.

Авторряда работ, среди которых: «Политическая система» (1953); «Системный анализ политической жизни» (1965; данный труд входит в золотой фонд политологической классики); «Основы политического анализа» (1979); «Анализ политических структур» (1990) и др.

Вклад в развитие политической мысли.По мнению Истона, политика есть: 1) властное (или авторитетное) распределение ценностей (англ. authoritative allocation of values), причем «распределительная» направленность политики особенно очевидна в случаях, когда речь идет о «ценных вещах» в обществе (таких как властные полномочия, богатство, социальный статус); 2) фундаментальный критерий политической жизни. Данная трактовка политики задает важное рабочее определение политической системы, которая рассматривается в качестве «совокупности взаимодействий, посредством которых в обществе властно распределяются ценности» и их результаты признают все члены общества. Такая характеристика действительна для любых политических систем вне зависимости от их культурно-исторической специфики. Далее Истон представляет политическую систему компонентом (подсистемой) более широкой общественной системы; в ее рамках политическую систему можно в целом определить как «систему поведения», связанную с властным распределением ценностей, или как «все те действия и социальные институты, которые имеют более или менее прямое отношение к принятию, претворению в жизнь и последствиям властных решений» (англ. policy-making process).