Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

В шесть часов вечера после войны⇐ ПредыдущаяСтр 32 из 32

Иногда трудно установить границу, где кончается разведка и начинается контрразведка, — так из обычного молока можно делать сметану или простоквашу. Но с молоком тоже надо уметь обращаться, иначе получится отвратная сыворотка, которую впору выплеснуть на помойку. Говорю это к тому, что, лишённый информации из Генштаба, изолированный союзниками от связи с русским командованием, я зачастую бывал одиноким Дон Кихотом на перепутье, в каждом встречном подозревая соперника, желавшего скрестить со мною меч свой. Я работал как разведчик, наступая, и оборонялся сам — как контрразведчик...

Первая русская бригада прибыла во Францию кружным путем — через Сибирь, грузилась же на корабли в китайском порту Дальний (близ Порт-Артура), откуда морем и прибыла в Марсель, где на удивление публики, встречавшей её, бригада маршировала, распевая из Пьера Беранже — такое знакомое:

Грудью подайся, плечом равняйся! В ногу, ребята, идите, смирно, не вешать ружья! Раз-два, раз-два...

Готовилась и новая партия русских войск, которые из Архангельска — дорогою древних викингов — плыли в Брест французский, а вскоре ожидались в загаженных окопах под Салониками, где им вместо привычных щей да каши предстояло научиться открывать консервные банки с мясом тех бычков, что лет тридцать тому назад ещё резвились на фермах Техаса... Теперь и эта заваль пригодится: русские такие, что все сожрут!

Но сразу усилилась работа вражеских разведок: вокруг лагеря постоянно ошивались десятки самых красивых и разряженных женщин, завербованных немцами; поначалу мы ещё проявляли рыцарские чувства при их поимке, однако вскоре стали очевидными бессмысленность и даже вредность подобного подхода, и нашим девизом стала французская пословица «A la guerre comm a la guerre» — «На войне как на войне». По ночам стали пропадать с постов часовые, австрийцам не терпелось узнать, как русские оказались в Македонии — через Архангельск или через Дальний; в соседних деревнях были умышленно отравлены колодцы, и теперь, куда ни ступи, всюду ноги разъезжались в осклизлых лужах эпидемийного поноса. Зараза не коснулась меня, а прибытия войск русской бригады я не дождался. Виною тому обстоятельства, не совсем-то приятные для меня. Сербская армия, несмотря на все её бедствия, теперь окрепла, даже усиливаясь за счет славян, дезертировавших из австрийской армии, а из Америки приплывали в Салоники сербы-эмигранты, желавшие воевать за честь оскорбленной родины.

Братание с болгарами было выгодно нам, русским. Но оно становилось опасным для немцев, подозревавших болгар в сохранении давней русско-болгарской дружбы. Не нравилось оно и союзникам, которые в миролюбии русских заприметили желание покончить с войной. Французы натравили на нас свои колониальные войска, марокканцы часто прочесывали из пулемётов нейтральную полосу, пресекая возможные встречи братьев-славян; заприметив же в траншеях крадущегося русского, сенегальцы обыскивали его и, найдя хоть пачку болгарского табаку, давали такого хорошего тумака, что из глаз искры сыпались...

Англичане поступили с нами более радикально. Они попросту подкатили тяжелую артиллерию и открыли огонь по тем местам, где встречались солдаты для братания. Громадный валун, под которым хранилась сербско-болгарская «почта», был разнесен вдребезги. При этом один великобританский «Джек Джексон» вскрыл мой блиндаж, словно консервную банку с говядиной, и меня вынесло на свет Божий — словно перышко. Свидетели моего полета рассказывали, что, описывая траекторию, я все время орал благим матом, пока не шмякнулся на землю, словно лягушка. Думали — конец, не стало полковника. Но меня лишь контузило. Зато двух германских шпионок, которых я как раз допрашивал в тот момент, разорвало в клочья! Впрочем, я всё равно после допроса собирался передать их в руки расстрельной команды…

Я перестал слышать, долгое время не мог говорить. Смутно, будто во сне, помню, что меня навестил с вражеской стороны полковник Христо Иванчев и, плачущий, оставил мне полную фуражку смятых перезрелых слив...

Мне очень не хотелось тогда умирать!

* * *

Наверное, это моё счастье, что я попал в госпиталь греческого Красного Креста; за ранеными ухаживали монашенки, весьма симпатичные, которые, подобрав полы халатов, иногда танцевали между кроватями, чтобы создать в палате для умирающих доброе игривое настроение. Здесь меня и отыскал полковник Апис.

— Артамонов проговорился, будто тебя отзывают в Россию... как я завидую тебе! Пожалуй, к лучшему, что тебя здесь не будет. «Чёрная рука» ослабела и сочится кровью. Александр раскассировал нас по разным фронтам, многие погибли, и при очень странных обстоятельствах. Помнишь, я показывал тебе голову майора Танкосича? А в меня недавно опять стреляли.

— Где?

— Здесь же в Салониках. Не знаю, как случилось, но королевич Александр сдружился с главнокомандующим Салоникского фронта генералом Сэррайлем, и тот убеждён, что я главарь шайки предателей, желающих открыть фронт перед немцами.

— Невероятная глупость, — сказал я.

— Чем невероятнее ложь, тем охотнее в неё верят.

— Попробуй сам объясниться с Сэррайлем.

— Глупо доказывать этому французскому генералу, что наша «Чёрная рука» с третьего года боролась за создание единого югославского государства, в котором Карагеоргиевичи получили бы в полиции паспорта, как все остальные граждане, а их корона лежала бы под стеклом в музее Белграда.

Я подсказал Апису обратиться к старому королю Петру:

— Старик благороднее сына, и Пётр наверняка не забыл твоей личной услуги, когда ты освободил для него престол в белградском конаке... такие услуги не забываются.

— Э! — отмахнулся Апис. — Старик после отступления через Черногорию и Албанию оказался на острове Халкидикс, где его содержат в изоляции как умалишенного. Что он, сидя в золотой клетке, может сделать против своего сына, отнявшего у него власть и деньги... Честолюбие Александра тебе известно!

Из этого разговора с Аписом, могучая фигура которого невольно привлекала внимание субтильных монашек, танцевавших между кроватями, у меня сложилось убеждёние, что Апис уже вступил в борьбу с королевской семьей и сам будет убит или разделается с Карагеоргиевичами столь же решительно, как однажды удалось ему расправиться с Обреновичами...

— Договоримся так, друже, — сказал Апис, — когда выйдешь из этого танцкласса, старайся каждый вторник и каждый четверг ужинать в ресторане «Халкидон»... Не будем даже подходить один к другому. Но я должен знать, что ты ещё жив, а ты, увидев меня, будешь знать, что я жив тоже... Драхмы есть?

— Нету. Все взлетело на воздух в блиндаже.

— Прямое попадание. Понимаю. Подозрительно точное...

Было понятно: если охотятся на Алиса и его друзей, значит я тоже попал в проскрипционные списки, лежащие на рабочем столе королевича Александра Карагеоргиевича.

Я покинул греческий госпиталь раньше времени — после того, как однажды в тарелке с супом обнаружил странный привкус, от которого меня вырвало. Чтобы запутать следы, я умышленно укрылся в еврейском квартале Салоник, а мой «наполеоновский» профиль наводил местных аборигенов на мысль, что я принадлежу к их племени, и на «иврит» я отмалчивался, а на вопросы, сказанные на жаргоне «идиш», отзывался охотно[22]. Я снимал комнатёнку в бедной семье еврея-перчаточника, кормился же в еврейской харчевне с «кошерным» мясом, никогда не обнажая головы во время еды, чтобы ничем не отличаться от ортодоксальных евреев. Угрызений совести я не испытывал, ибо каждый разведчик Генерального штаба имеет моральное право на время исчезнуть, если он чувствует, что ему можно оставить игру...

Моя «отсидка» в еврейских трущобах пошла на пользу. Если за мной и велось наблюдение, то этот «хвост» отвалился сам по себе, как хвост у ящерицы, почуявшей опасность. Наконец я покинул своё «убежише Монрепо», провонявшее чесноком и луком, но разом — почти стремительно — изменил свой облик, приодевшись в лучшем магазине Салоник, после чего, благоухая «белой сиренью» марки Броккаров, разыскал Артамонова в штабе Сэррайля, и он непритворно обрадовался мне:

— Наконец-то и вы! Сознайтесь, кто эта Афродита, которая такой долгий срок удерживала вас в своих объятиях.

— Просто шлюха, — ответил я. — Не являлся по зову совести, ибо требовалось время, чтобы залечить свежий триппер.

— Тогда всё ясно, — расцвел Артамонов, — и никаких претензий к вам не имею... Слушайте! Завтра в полночь отходит французский пароход в Марсель, и вы обязаны отплыть на нем. Генштаб уже не раз настаивал на вашем возвращении.

— В Марсель? — неуверенно хмыкнул я.

— Да. Игнатьев в Париже проинструктирует вас о дальнейшем. Ваше отплытие весьма кстати, — со значением произнес Артамонов. — И не вздумайте задерживаться. Вы слишком легкомысленно отказались от предложения Александра вступить в его «Белую руку», а «Чёрная» оставила здесь немало кровавых следов... Не мне вам, опытному разведчику, объяснять прописную истину: нельзя засовывать палец между деревом и его корою, иначе можете так и погибнуть возле этого дерева...

На прощание Артамонов сказал с небывалой грустью:

— Завидую вам! Увидите родину — передайте ей нижайший поклон от меня... заблудшего. Мне очень горько. Прощайте...

Сам он больше никогда не увидит России, так и завязнет на Балканах, притворяясь «специалистом» по русским делам, в которых сам чёрт не мог бы тогда разобраться. Был как раз четверг — день нашего свидания с Аписом. Ресторан «Халкидон» казался пустынен, но Апис сидел за столом, углубленный в чтение французской газеты, и, проходя мимо, я тихо сказал:

— Вы, наверное, уже ознакомились с карточкой меню?

— Да, пожалуй, можете воспользоваться.

— Благодарю, — отвечал я, добавив шёпотом: — Завтра отплываю в Марсель и на всякий случай...прощаюсь.

Нарочитым шуршанием газеты Апис скрыл свой шёпот:

— Хорошо, что вас не будет. Здесь начинается облава на всех нас... на всех, кто верит в «Уедненье или смрт».

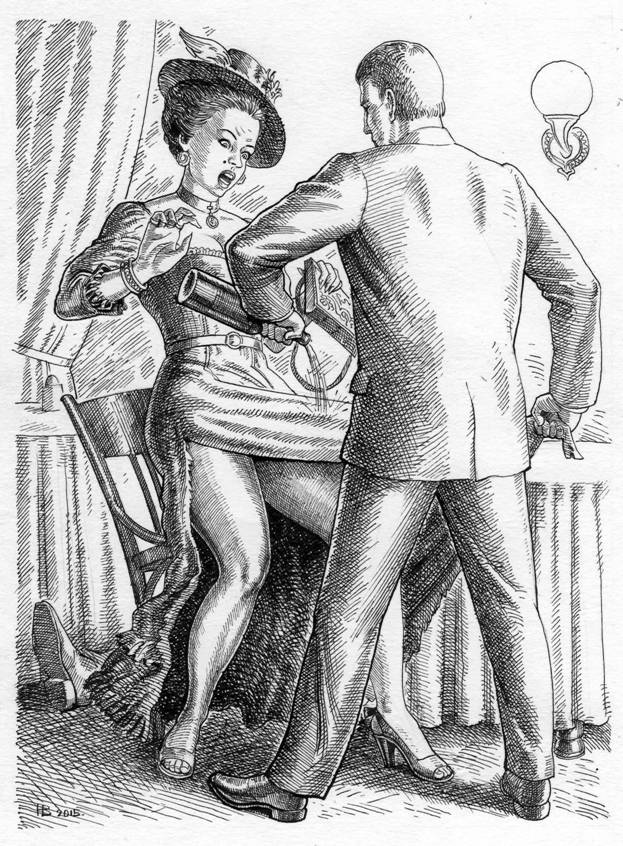

Он не ушел, словно контролируя меня, за что впоследствии я остался ему благодарен. Я заказал себе лёгкий ужин, когда в ресторан вошли два рослых человека в белых брюках и черных пиджаках, оба в соломенных канотье, при одинаковых тросточках. Явно умышленно они задержались возле дверей, о чём‑то бурно дискутируя. Вслед за ними появилась молодая разряженная женщина, очень красивая и фигуристая, с крупными породистыми чертами лица и с большим родимым пятном на щеке, щедро увешанная крикливыми украшениями; она сразу направилась ко мне, без тени смущения сказав:

— Господин, должно быть, изнывает в одиночестве? Ах, бедняжка! Разрешите мне скрасить ваш вечер?

Я решил, что имею дело с обычной дорогостоящей проституткой и потому сухо ответил:

— Благодарю. Но я озабочен совсем иными проблемами.

Дама улыбнулась, просияв превосходными лошадиными зубами:

— Боюсь, вы меня неправильно поняли, господин секретный агент Российского генштаба. У нас к вам интересное деловое предложение. Надеюсь, за вашим столом найдётся место для меня... и для моих друзей?

— Вот тех, что стоят в дверях? — спросил я.

— Да. Они не помешают нашему разговору...

От женщины исходил приторный запах дорогих духов; садясь она расправила юбку, которая отчаянно захрустела, отчего я понял, что эта мордатая бабёнка напичкана секретами с пяток до макушки, ибо так сильно крахмалят юбки только германские шпионки, используя их в качестве отличной бумаги для писания симпатическими чернилами. Я не успел ответить что‑либо, как слева и справа от меня затрещали венские стулья под весомою тяжестью её компаньонов. Красавица достала зажигалку и щёлкнула ею под самым моим носом, но вместо языка пламени из зажигалки выскочил забавный чёртик, высунувший длинный красный язык, словно бы этот чёртик решил поиздеваться надо мною.

Мне отчасти были знакомы шаблонные повадки немецких шпионок, подготовка которых к роли соблазнительниц была очень схожа с той «школой», что проходили высокооплачиваемые проститутки для фешенебельных борделей. Салоники сделались тогда центром международного шпионажа, где почти открыто торговала своеобразная «биржа секретов». В закоулках города таились самые матерые агенты всех стран, а завербованные ими женщины без стыда жертвовали своей красотой, чтобы за одну ночь узнать о незначительных переменах в устройстве нового английского пулемёта...

— Итак... — начал было я, понимая, что теперь не успею выдернуть из‑под левого локтя бельгийский «Юпитер» с семью пулями в барабане, не дадут мне выхватить из‑под правой подмышки и браунинг «Астра» с очень мощными патронами — чтобы нашпиговать ими всю эту дешёвую шваль!

Прямо перед моим лицом часто прыгал забавный чёртик, и я невольно рассматривал холёную женскую руку, державшую зажигалку — изящные длинные пальцы, унизанные изысканными золотыми кольцами, ухоженные ногти с дорогим маникюром, соблазнительно изогнутая линия сочной ладони... Я прекрасно понимал, что в другой обстановке всё происходящее показалось бы мне невинным и даже небезынтересным флиртом, а подобную девушку я, невзирая на вульгарность её одежд и поведения, вполне мог бы счесть привлекательной... Однако, обстоятельства, столкнувшие меня с данной особой сегодня, вызывали лишь законное раздражение: как смеет эта безмозглая лахудра, ещё не начинавшая как следует жить и не нюхавшая пороху, тыкать своей дешёвой безделушкой в лицо мне, боевому офицеру? Что эта шлюха возомнила о себе? Она думает, что называть меня во всеуслышание «секретным агентом» — это и есть разведка? Или ей до настоящей разведки и дела нет, и всё, что она умеет — это демонстрировать окружающим свои сочные прелести?

Молчание, между тем, затянулось. Мужчины сдвинули стулья плотнее; я оказался зажатым между ними, девица сверкала зубами в самоуверенной улыбке, а полковник Апис, зевая, равнодушно взирал в потолок.

— Я готов услужить такой прекрасной даме, как вы, — сказал я женщине. — Но прежде предупредите своих нахалов, что сегодня они будут застрелены, а завтра уже похоронены. И кстати, вас, мадам, это также касается!

Мои соседи обняли меня, приятельски похлопывая.

— Забавный парень нам попался сегодня, — хохотали они.

Мордатая (буду называть её так) без улыбки спрятала зажигалку в ридикюль, щёлкнув застёжкой.

— Все это очень мило с вашей стороны, — сказала она. — Но отчего такая жестокость? Наверное, русских агентов совсем не обучают общению с прекрасными дамами... А между тем, мы как раз настроены совершенно миролюбиво и готовы вести деловую беседу... с авансом наличными... И, кстати, не только!

Меня покупали. Очень нагло. Как последнего подлеца и бабника.

Смешно! Эти твари не жалели даже аванса... Да что там аванс — им было не жаль даже такую явно очень дорогостоящую проститутку, недвусмысленно предлагавшую мне своё молодое, но уже великолепно развитое тело как приятный бонус к нашему будущему соглашению!

Я с трудом собрал остатки приличия, подавляя в себе жгучее желание врезать сидящей передо мной вульгарной шлюхе по зубам:

— Но прежде, мадам, вам придётся снять с себя юбку.

— А это ещё зачем? — деланно вскинулась шпионка.

— Её крахмальная трескотня уже стала надоедать мне... Впрочем, вы со своими манерами дешёвой потаскухи надоели мне ещё раньше! Вы работаете до крайности бездарно, и не будь вы так непроходимо тупы, я бы посоветовал вам немедленно бежать отсюда, забыв про все эти шпионские игры. Но поздно: ваша могила уже выкопана, пуля, готовая выбить душу из вашего дорогостоящего мяса, уже заряжена, а ваше вульгарное золото уже завтра будет выставлено в ближайшем ломбарде, привлекая внимание местных дешёвых шлюх...

Мордатая обиженно поджала губы, всю её напускную весёлость вмиг словно ветром сдуло.

— Что вы себе позволяете? — сердито спросила она. — К чему все эти угрозы?

— А к тому, что мне тебя, гнида, совсем не жалко...

Было видно, что эта "гнида" возмутила моих гостей. Мордатая уже разинула, было, рот, чтобы выдать возмущённую тираду, а мужчины совсем перестали следить за происходящим вокруг нас, сосредоточив всё своё внимание на моей скромной персоне... Большая ошибка!

Два выстрела Аписа грянули раз за разом, и мои соседи, даже не успев вскочить, припали лбами к столу, влипнув мордами прямо в тарелки с салатом. Красотка в ужасе вскочила.

— Сядь, — велел я ей.

— Что вам от меня нужно? — в панике бормотала она.

Я решил не скрывать правду и ответил предельно просто:

— От тебя уже ничего. Из всего, что я тут вижу, меня интересует только юбка, а всё остальное, включая расфуфыренное бабье мясо, можно отправить прямым рейсом на кладбище! Впрочем, если желаете, можно сперва завернуть в анатомический театр — студенты-медики, я думаю, будут рады получить в подарок такой качественный труп...

Неудачливая шпионка выпучила глаза, взвыла от ужаса и вдруг истошно завопила, суча ногами:

— Отпустите меня!

Но мощная длань Аписа уже провела по её крупному лошадиному лицу сверху вниз, ото лба до подбородка, смазывая с лица густую косметику, отчего лицо превратилось в безобразную маску клоунессы.

— Говори, сука, какие чернила? — спросил её Апис.

— Колларгол, — призналась женщина, зарыдав в бессильном отчаянии.

— Эту дрянь можно легко проявить вином, — подсказал я.

Апис взял со стола бутылку с вином и начал поливать бёдра и ягодицы шлюхи. На бёдрах, а точнее, на туго обтягивающей их юбке, как на древней клинописи ассирийцев, вдруг проступили сочетания буквенных и цифровых знаков.

— Умоляю, не убивайте, отпустите меня! — подвывала шпионка, захлёбываясь рыданиями. — Я ничего не знаю...

Не обращая на её мольбы ни малейшего внимания, Апис отшвырнул бутылку и сдавил рукой смоченный вином бабий зад с такой силой, что женщина взвыла. Второй рукой он взвёл курок и упёр ствол пистолета рыдающей бабе прямо в перемазанную морду.

— Всем шпионам, утверждающим, что они «ничего не знают», кажется, что этим они спасают себе жизнь... — сказал он. — Тебе, друже, ещё нужна эта дешёвка?

— Проститутками не увлекаюсь, — отвечал я, — а проститутками-шпионками и подавно. К чёрту это вульгарное мясо! Как сейчас говорят, записывай в расход!

Апис, очевидно, был того же мнения, поскольку в то же мгновение без малейших колебаний спустил курок. Щелчок — осечка!

Мордатая, до последнего момента, как кажется, не верившая в то, что её драгоценную молодую жизнь можно так легко отнять, причём по настолько невыносимо абсурдному для неё поводу — ради каких-то непонятных ей лично политических идеалов, ошарашенно разинула рот и выпучила глаза; её похабная рожа, и без того обезображенная размазанной косметикой, слезами и стекающим со лба холодным потом, ещё более исказилась в уродливой гримасе смертельного ужаса.

— Помогите!!! — срывающимся голосом прохрипела она.

Но никому вокруг не было до обречённой бабы никакого дела; ресторан был пуст, и лишь официанты с любопытством выглядывали из пособного помещения, не выказывая ни малейшего желания рисковать жизнями ради какой-то вульгарной вопящей шлюхи.

Апис деловито освободил патронник от неисправного патрона и вновь поднял пистолет.

— Думаешь, тварь, кто-то может тебя спасти? Молись, сука, своим дешёвым богам!

— Не-е-ет!!! — вдруг отчаянно завизжала женщина не своим голосом, заходясь в истерике...

Выстрел — в упор! Жалобно взвыв напоследок, бывшая шпионка с грацией мешка с навозом повалилась на пол и нелепо задёргалась в предсмертной агонии. Апис сорвал с умирающей шлюхи юбку, смоченную вином, скомкал её в кулаке и быстро вышел.

Я поднял с пола выпавший из рук бабы ридикюль и попытался открыть его, но замок не поддавался. Возиться было некогда, и я просто взял со стола сервировочный нож и, ловко им подцепив, выворотил замок с корнем. Вывалив содержимое сумочки на стол, я выбрал из кучи бабьего барахла весомую пачку денег — тот самый аванс, который красотка обещала мне какую-то минуту назад. Он всё равно достался мне, хотя и не таким способом, какой подразумевала эта лахудра!

Отделив от пачки пару купюр, я подозвал официанта, чтобы расплатиться по счёту.

— Тут какая‑то грязная семейная история, к которой я не имею никакого отношения, — сказал я. — К счастью, я лишь случайный свидетель и впервые вижу эту женщину...

* * *

Впервые я видел эту женщину, но в последний раз я видел и полковника Аписа! Итак, всё кончено...

Официант не сводил глаз с полуголой красотки, которая уже перестала дёргаться и теперь валялась на полу недвижно, тупо глядя в пространство пустыми стеклянными глазами, с так и застывшей навечно безобразной гримасой ужаса на некогда красивой роже.

— Эх, угробили такое богатое тело, — бормотал он.

Отвечать ему что-либо я не счёл нужным. Лично меня здесь уже ничто и никак не касалось, и мне не было никакого дела до попавшегося нам сегодня отребья. Как говорят англичане, это не мои похороны! Принимая сдачу от официанта, я даже не глянул на убитых.

Впрочем, на выходе я незаметно обернулся — чтобы оценить обстановку. Всё было спокойно. Официант, склонившись над трупом застреленной Аписом красотки, торопливо стягивал с холёных бабьих пальцев многочисленные кольца, снимал с запястий убитой золотые браслеты и без излишних церемоний вырывал из её ушей массивные серьги, украшенные драгоценными камнями.

Не теряли времени даром и его коллеги. Ещё один официант и крупный мужчина — по виду, управляющий — уже рвали друг у друга из рук бумажники, извлечённые из пиджаков убитых мужчин. В конце концов, управляющий победил и, с торжественным видом спрятав оба бумажника в карманы брюк, гордо удалился. Оставшийся ни с чем второй официант затравленно огляделся, однако его товарищ, уже также удалялся в сторону подсобки, нагруженный снятым с убитой бабы золотом. Второй официант вздохнул, ещё раз оглядел поле боя и заметил валяющуюся на полу туфельку, слетевшую с шлюхи в момент выстрела, когда отправляющаяся на тот свет красотка резко дёрнула ногой. Туфелька была почти новой, по-женски легкомысленной и довольно красивой. Официанту оставалось только снять с бабьей ноги вторую туфельку, после чего он оказался обладателем вполне пригодной и наверняка довольно дорогой пары дамской обуви, которую можно было сдать в комиссионный магазин.

Впрочем, не удовлетворившись столь малым уловом, официант поднял с пола ридикюль — по виду достаточно дорогой и очень красивый, украшенный тиснением по коже явно ручной работы — однако напрочь вырванный мною замок лишал этот предмет всякой ценности. Раздражённо отшвырнув ридикюль в сторону, мужчина попытался найти хоть что-нибудь ценное в груде хлама на столе; однако его не заинтересовали ни паспорт покойницы, ни дорогая косметика, ни пачка высококачественных германских презервативов, ни вульгарная зажигалка с чёртиком. Раздосадованный официант смахнул вещи со стола на пол, со злостью пнул труп застреленной бабы по словно бы специально подставленному для этой цели роскошному голому заду и также направился в подсобку с очевидным намерением разобраться со своими коллегами.

Однако, меня это совсем не интересовало. Главное — я выяснил, что работники ресторана вряд ли станут вызывать полицию, поскольку и сами оказались замешаны в произошедшем. Ведь, как минимум, им придётся объяснять полицейским, почему убитая — такая внешне пристойная и обеспеченная дама! — пришла в ресторан босиком, и что случилось с её ридикюлем... При этом не факт, что их объяснения будут благосклонно восприняты детективами!

Иными словами, я был практически уверен, что трупы будут просто вынесены в ближайшую подворотню и брошены там... А уж мусорщики позаботятся о них, отвезя убитых прямиком в анатомический театр!

Лично меня такой вариант вполне устраивал.

Выйдя на пыльную вонючую улицу, я уже и думать забыл про попавшуюся мне перед отъездом незадачливую шпионку и её спутников. Подобные мелочи быстро выветриваются из памяти! Зато весьма живо мне вспомнился цветущий рай острова Корфу и костлявая, некрасивая Кассандра, которая верила и будет верить всегда, что она ещё станет моею.

Но только в «шесть часов вечера после войны».

Мне стало паскудно. Я и сам не знал, где я буду в шесть часов вечера после войны... и буду ли я вообще?

Постскриптум № 8

Был уже 1928 год, когда Артамонова буквально припер к стенке американский профессор истории Бернадотт Шмит:

— Можете ли вы хоть теперь честно ответить, давали ли вы деньги на организацию сараевского убийства?

— Нет, — отпёрся Артамонов, — я давал полковнику Апису деньги из кассы посольства лишь на проведение фотосъемок в Боснии. Но откуда же мне было знать, что Апис употребит их с иными намерениями, вызвавшими мировую войну?

— Апис на суде утверждал, что расписки в русских руках.

— По этому вопросу, — огрызнулся Артамонов, — можете справиться в архивах московского ОГПУ, если только эти расписки Аписа московские чекисты не извели на самокрутки...

В. А. Артамонов вовремя сменил перчатки и потому остался цел, ведя жизнь эмигранта в Белграде. «Чёрная рука» разжалась, словно отпуская Артамонова на покаяние, а «Белая рука» приголубила его высокой монаршей милостью...

Апис остался в памяти народа, схожий с карбонариями, начинавшими освобождение Италии от австрийского гнета, облик их, обрисованный Герценом, чем-то сродни облику Аписа. «Красивая наружность, талант вождя, оратора, заговорщика и террориста, умение руководить людьми и внушать любовь к женщинам», — так описывал его советский историк Н. П. Полетика.

Потребовалось время, и немалое, чтобы понять, почему Апис настоятельно уговаривал меня покинуть Салоники и быть вообще подальше от двора Карагеоргиевичей. Может, он предчувствовал, что я могу стать неугоден королевичу Александру и тогда меня уберут со сцены, как освистанного актёра, а может быть, я стану неугоден и самой «Чёрной руке», которая тоже будет вынуждена учинить надо мною расправу.

Апис знал слишком много, и королевич Александр — в сговоре с Николой Пашичем — арестовал Аписа и его сподвижников. Это случилось в июле 1916 года. Драгутину Дмитриевичу предъявили обвинение — будто он желал открыть перед немцами Салоникский фронт. Представив Аписа предателем Сербии, Александр хотел нейтрализовать попытки союзников вмешаться в дело процесса, а на самом деле, убирая Аписа со своей дороги, Александр желал одного — укрепить свою личную власть диктатора...

В таких случаях очень легко шагают по трупам!

* * *

Демократы Сербии и комитет эмигрантов на острове Корфу выступили против смертной казни. Александру было открыто заявлено:

— Если вы расстреляете Аписа, то выросте себе могилу, а когда вернетесь в Сербию, в эту могилу сами и свалитесь.

На королевича был проведен сильный нажим с трёх сторон — России, Франции и Англии. Русский Генеральный штаб и русская Ставка энергично требовали отмены жестокого приговора, ибо Апис сделал многое не только для Сербии, но и помогал разведкам стран Антанты. Однако королевич Александр пренебрег просьбами ближайших союзников. Кажется, его более тревожила оппозиция своих же министров и депутатов Скупщины, кричавших:

— Что угодно, но смерть — ни в коем случае!

Александр ушел от них, гневно хлопнув дверями:

— И вы, министры мои! И вы против меня...

Сына поддержал только его отец — король Петр, впавший в старческое слабоумие, уже почти безумный:

— Убей их, иначе они убьют самого тебя!

Предателем Сербии был не Алис — предателем был сам королевич Александр, который шёл на сговор сепаратного мира с Австрией, но Вена властно требовала от него головы Аписа...

Ночью осужденных вывели на окраину Салоник, заранее выбрав глубокий овраг для погребения. Но когда пришли к месту казни, было ещё темно, и конвоиры не могли стрелять прицельно.

— Придется подождать до рассвета, — сказали палачи.

В тюремной камере Апис оставил предсмертное письмо. «Я умираю невиновным, — писал он. — Пусть Сербия будет счастлива и пусть исполнится наш святой завет объединения всех сербов и югославян — тогда и после моей смерти я буду счастлив, и та боль, которую я ощущаю оттого, что должен погибнуть от сербской пули, будет мне даже легка в убеждёнии, что она пронзит мою грудь ради добра Сербии и сербского народа, которому я посвятил всю свою жизнь!»

— Уже светает, — сказал начальник конвоя...

Апис в ряд с товарищами вырос над обрывом оврага.

— Да здравствует Сербия! Да здравствует будущая свободная страна — ЮГОСЛАВИЯ! — были их последние слова.

Дали первый залп — Апис вздрогнул от пуль.

Дали второй залп — Апис лишь пошатнулся.

Дали третий залп — Апис опустился на корточки.

— Сербы, вы разучились стрелять, — прохрипел он.

— Добейте его! — раздались крики офицеров. — Добейте, иначе этот бык сейчас снова подымется...

Его добивали пулями и штыками. И — добили!

Правда от народа была сокрыта, а королевич Александр, умывая руки от крови невинных, сообщил русскому царю Николаю II, что уничтожил «революционную организацию», желающую гибели всем монархам. Долгие 36 лет никто в Югославии не знал ни вины, ни правоты Аписа — правда покоилась в личных тайниках королевской семьи Карагеоргиевичей, недоступная гласности. Но патриоты Сербии по клочкам выявляли истину, когда уже исполнилась мечта Аписа о новой свободной Югославии...

В 1953 году Иосип Броз Тито потребовал, чтобы народ социалистической Югославии узнал сущую правду о героях прошлого, умерщвленных с именами «злодеев».

Тогда же Верховный суд Народной Республики Югославии пересмотрел дело Алиса, и полковник Драгутин Дмитриевич (он же Апис) был посмертно реабилитирован!

Вся его прежняя деятельность была признана полезной для освобождения балканских народов.

Из числа классических «злодеев» Алис перешел в историю под именем «национального героя».

Так бывало в истории. И — не раз бывало...

Глава третья Последняя ставка

Рыдай, буревая стихия, В столбах буревого огня! Россия, Россия, Россия — Безумствуй, сжигая меня.

Андрей Белый

Написано в 1944 году:

...мой возраст насторожил врачей медицинской комиссии, когда я был отозван в Москву, но моё здоровье они нашли в хорошем состоянии, чему немало и сами подивились. На приеме у начальства мне указали готовиться в дальнюю командировку. Теперь уже никто в мире не сомневался в нашей победе, и для меня, кажется, нашлось важное дело. Я смирил своё любопытство, не спрашивая, куда забросит меня судьба, задав лишь вопрос:

— Надолго ли я буду в отлучке?

— Пожалуй, до конца войны, — отвечали мне.

Я сказал, что в таком случае мне крайне необходимо побывать в том городке, где я оставил женщину с двумя дочерьми, которых перевезу в Москву, поселив их в своей квартире.

— Это ваша семья?

— Нет. Беженцы, которых я приютил у себя.

— Вопрос отпадает, — указали мне. — Сейчас не время для разведения лирики. Москва и так переполнена наезжими. Вот если бы эта женщина была вашей законной женой, тогда...

Тогда всё стало ясно. Пристроившись к эшелону, увозившему в глубокий тыл тяжелораненых, я добрался до городка ранним утром, когда в доме все ещё спали, а постаревшая Дарья Филимоновна колола полено для самоварной лучины.

— Никак и вы объявились? — с трудом разогнулась старуха. — Подкинули мне жильцов, а сами пропали невесть где...

За чаем, разложив на столе засохшие в пути бутерброды, я — в присутствии дочерей — сделал предложение Луизе Адольфовне, объяснив ей причину своего внезапного появления:

— Я не претендую на ваши женские чувства, да это было бы и глупо в мои годы, но прошу вас быть моей женой. В этом случае моя совесть будет чиста перед вами и вашими дочерьми. Будем практичны. Квартира в Москве — к вашим услугам, а положение моей жены нельзя сравнить с нынешним...

В городском загсе заспанная, явно больная женщина растапливала печку. Скупо поджав морщинистые губы, она безо всяких эмоций внесла в книгу запись регистрации нашего брака. Наверное, мы, новобрачные, выглядели весьма странно, почему она и не поздравила нас. Когда же мы покинули жалкое помещение захудалого загса, Луиза Адольфовна разрыдалась:

— Господи, да что же это со мной происходит?

— Успокойся, — ответил я. — БРАКИ СОВЕРШАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ, а в наших загсах только ставят печати в паспортах...

По дороге домой Луиза тревожно допытывалась:

— А разве твоё сочетание со мной, ссыльной немкой, не повредит тебе и твоей службе? Неужели не боишься так легкомысленно связывать судьбу со мною и моими детьми?

— Человеку в моем возрасте уже ничего не страшно...

Луиза перестала плакать. Она даже успокоилась.

— Мои предки из бедных богемских гернгутеров выехали на Русь ещё при Екатерине, я не знала другой родины, кроме России, и всегда верила, что русские люди добрые, но ты... Всевышний увидел мои страдания и послал тебя к нам, чтобы мои девочки, Анхен и Грета, не погибли на этом проклятом вокзале.

— Не благодари. Со мною ещё многое может случиться.

— Только вернись. Не оставь нас одних. Заклинаю!

После неизбежных хлопот с московской пропиской и определением девочек в школу я стал собираться в дорогу. Лишь теперь я понял, что во мне что-то безжалостно рвётся и может оборваться навсегда. Прощаясь, я умолял Луизу сберечь мои записки, как самое святое, и пусть накажет дочерям хранить их, никому не показывая, лет двадцать — тридцать, чтобы справедливое время отсеяло все злачные плевелы...

...Эти страницы, как ни странно, я дописываю уже в итальянском порту Бари, надеясь, что первым же обратным самолетом их переправят по московскому адресу и они станут эпилогом всей моей проклятущей, но и замечательной жизни. Впрочем, у меня нет никаких дурных предчувствий. Однако я переживаю очень странные впечатления! Порою мне кажется, что сейчас я обрел вторую молодость и мне опять предстоит встреча с драконом — в тех самых краях, где начиналась моя зрелая жизнь.

* * *

Земные катаклизмы, не раз губившие цветущие города и миры давних цивилизаций, вряд ли, наверное, были способны нанести такие разрушения, какие испытал Сталинград, жестоко истерзанный огнем и металлом. Пилот умышленно снизил наш «Дуглас», чтобы мы, его пассажиры, воочию убедились в грандиозности панорамы той битвы, которая решила исход войны. Сталинград — я не ожидал этого! — уже курился дымами самодельных печурок, оживленный примитивным бытом его воссоздателей, но сам город ещё находился в хаосе разрушения, а вокруг него — на множество миль — война раскидала по балкам обгорелые остовы танков, виднелись разбросанные вдоль насыпей скелеты эшелонов, сверху угадывались искореженные грузовики и обломки самолетов, торчком врезавшиеся в сталинградскую землю. Я невольно вспомнил фельдмаршала Паулюса, говорившего, что он хотел бы опять побывать в Сталинграде, уже в новом, отстроенном, но ему, как и мне, вряд ли это удастся...

Нас, пассажиров, было немало, и все мы понадобились на фронте, слишком далеком от России, но слишком важном для всех нас, русских. Тут были генералы, заслуженные партизаны, авиатехники, минеры, врачи-хирурги, опытные связисты, целый штат переводчиков и даже гордый московский дипломат, оказавшийся моим соседом, жестокий порицатель политики Уайтхолла.

— Черчилля, — рассуждал он, — ещё смолоду так и тянет на Балканы, словно петуха на свалку, где зарыто жемчужное зерно. Он и сейчас ведет двойственную политику между народной армией маршала Тито и югославским королем Петром II Карагеоргиевичем, которого держит в Каире вроде кандидата на белградский престол, давно оплеванный самим же народом...

Я ответил дипломату, что согласен с ним:

— Но, извините, не во всем! Россия с давних времен тоже смотрела на балканские дела слишком заинтересованно, подобно тому, как богатый сосед заглядывает в огород бедного соседа, которому необходимо помогать. Так что тяготение Черчилля к Балканам я понимаю — хотя бы политически.

— Понимаете? Но, позвольте, почему?

— Так сложилось... Стрелка компаса Европы, как бы сильно его ни встряхивали, как бы ни отвлекали её приложением к иным магнитам, всё равно будет указывать именно на Балканы, и Черчилль это учитывает, именуя Балканы «подвздошиной Европы». Гитлер всюду вызвал сопротивление народов, но, скажите, где он встретил самое мощное противодействие своим планам? Только в южных славянах. И, пожалуй, одни лишь сербы способны сражаться до последней крайности, ибо никогда не сдаваться — этому их научила сама великая мать-история...

Над калмыцкими степями мы летели без опаски, и я припомнил, как недавно меня, раненного, мотало здесь в разрывах снарядов немецких зениток. А теперь — тишина, солнце, облака, впереди Астрахань; мой сосед-дипломат уже нервничал:

— Генерал, вы не боитесь летать над морем?

— А вам не всё равно, куда падать?

— Я, честно говоря, побаиваюсь...

«Дуглас» уже пронизывал жаркий воздух над Ленкоранью, близилась Персия, и мой сосед потащил к себе чемодан:

— Коллега, как вы относитесь к пище святого Антония?

— Не откажусь от меню блаженного старца, если в его рацион не входят сороконожки, саранча и сколопендры...

Глянув в раскрытый чемодан, я воочию убедился, что библейские святые питались гораздо хуже наших дипломатов школы Молотова и Вышинского.

А вот и знакомый мне аэродром Тегерана. Англичане сразу предложили автобус, чтобы наша делегация прокатилась по городу, но я решил остаться в самолете, желая вздремнуть. Все пассажиры, и даже отчаянные заслуженные партизаны, искренне волновались, где бы им тут, в Тегеране, отоварить московские талоны на обед. Пилот вразумил их:

— Да идите в любую харчевню! Вы же доллары получили, так и шикуйте себе на здоровье... А продовольственных карточек здесь нету, и никто за обед стричь их не станет.

Далее мы летели на очень большой высоте, преодолевая горные пики, но даже здесь термометры показывали 25 градусов выше нуля, перегретым моторам нелегко было тянуть машину в этом опасном звенящем пекле. «Дуглас» совершил посадку в Багдаде, столице Ирака, и тут, как и в Тегеране, первая речь, которую мы услышали, была английская. Но прежде чем англичане успели подкатить трап к дверям фюзеляжа, выступил наш пилот:

— Товарищи, будьте бдительны! Здесь живет знаменитый «багдадский вор», которого все мы видели в кино...

Меня в Багдаде волновало совсем иное, попутчикам я объяснил причины своего лирического волнения:

— Вы, молодые люди, знаете Тигр лишь по урокам географии, а я помню его по урокам «закона Божия» в гимназиях Санкт-Петербурга. Мало того, в шестнадцатом году я должен был находиться неподалеку отсюда — в Кут-эль-Амаре, где позорно капитулировал английский отряд генерала Туансайда...

После этого один из врачей прощупал мой пульс.

— С таким возрастом не шутят, — сказал он. — Даже мне, вдвое моложе вас, нет сил переносить эту жарищу...

Пилот, уже бывавший в Багдаде, предложил выкупаться. Но в Тигре, переполненном черепахами, плывущими по своим важным делам, это казалось даже опасно, мы купались в озере Хабанийи. Дипломат нагнал меня саженками подальше от берега:

— Простите, а кем же вы были в шестнадцатом?

— Увы, всего лишь полковником.

— А сейчас?..

— Увы, молодой генерал-майор.

— Трудная карьера, — пожалел он меня. — Это надо же так: с шестнадцатого до сорок четвертого сидели в полковниках.

Снова мы в небесах. Глядя в иллюминатор, я не радовался бесконечной желтизне пустынь с редкими оазисами. Но я невольно вздрогнул, когда под крылом «Дугласа» открылась зелёнеющая Палестина, такая ветхозаветная. Конечно, сверху ничего не высмотришь, но я дополнил земной мираж воображением, невольно воскрешая в памяти «палестинский цикл» нашего знаменитого живописца Поленова... Под нами — в знойном мареве — уже простирались Синайские пустыни, и врач, снова проверив мой пульс, сказал, указывая на иллюминатор:

— Удивляюсь, как в этих краях могут жить люди?

— Между тем, — ответил я, — библейский Моисей сорок лет гонял своих евреев именно в этой Синайской пустыне, чтобы вымерли все рожденные в египетском рабстве, а остались жить только те, кто никогда не знал оков рабства.

— Пульс нормальный... Неужели вы верите в эти глупые сказки, давно отвергнутые нашей передовой советской наукой?

— Из уважения к вам, доктор, не стану спорить, тем более что теперь можно любоваться дельтою Нила... Каир!

Каир в годы войны напоминал Вавилон с чудовищным смешением языков: тут было скопище греков, евреев, австралийцев, чехов, киприотов, сербов, мальтийцев, индусов, встречались и наши белогвардейцы, но все они дружно ругали хозяев положения — англичан. Впрочем, мы лично не имели причин для недовольства, ибо на аэродроме «Каиро-Вест» они встретили нас с приятным дружелюбием. Мы жили в палатках, снабженных холодильниками, набитыми бутылками с пивом, обедали с английскими летчиками. Эти бравые и веселые ребята с большим сомнением отнеслись к нашему маршруту — лететь сначала до Мальты, чтобы потом из Бари садиться прямо на свет сербских костров:

— Вы разве не боитесь лететь почти тысячу миль в сухопутном самолете над морем, над которым не затихает война? Есть ли у вас хоть надувные жилеты, чтобы барахтаться в них часика два-три, после чего можно смело тонуть?..

Увы, жилетов у нас не было. Под нами снова лежала пустыня — на этот раз Ливийская, где не так давно была разгромлена армия Роммеля, танки которого, выкрашенные в желтый цвет, нашли свою могилу под Сталинградом; все мы приникли к иллюминаторам, желая видеть панораму великой битвы, о которой так много кричали в Лондоне, но... пески, пески, пески. И вот, наконец, увидели море! Наш самолет словно повис над бездной, а мы, пассажиры, невольно поежились при мысли: что будет с нами при встрече с немецкими «мессерами»? Однако штурман, впервые летевший над Средиземным морем, вывел нас точно на Мальту, которая сверху казалась ничтожной горошиной, растущей посреди синего поля.

Никогда не забуду, что добрые мальтийцы, узнав о появлении русских, вывесили из окон своих квартир красные флаги. В тавернах Ла-Валетты мы чуть не лопнули от избытка пива всяких сортов, ибо возле дверей стояли длинные очереди жаждущих — нет, не выпить, а только ради того, чтобы чокнуться кружкой с русским. Глава нашей миссии справедливо решил:

— Летим в Бари! А то все здесь сопьёмся...

Южная Италия переживала дни освобождения. Мы благополучно приземлились на аэродроме в Бари. Это случилось в феврале 1944 года, а на всю дорогу от Москвы ушло больше месяца. Я заметил, что раньше из Одессы в Бари попадали гораздо скорее:

— Сюда ходил пароход под флагом Палестинского общества, продавая билеты по дешёвке нашим богомольцам, плывшим в Бари поклониться христианским святыням. Но самое удивительное в том, что многие жители Бари тогда знали русский язык.

— Откуда вам это известно? — удивился дипломат.

— У меня была длинная жизнь, и не забывайте, что я окончил Академию старого русского Генштаба, а мы, генштабисты, были обязаны знать очень многое... Иногда даже такие вещи, какие в обыденной жизни вряд ли могли пригодиться. Но знать надо!

Барийский аэродром был плотно заставлен союзными «дакотами», «мустангами» и «аэрокобрами»; здесь же ютились итальянские самолеты типа «савойя», моторы которых издавали звуки играющего аккордеона, отчего нашей молодежи хотелось потанцевать. Нас опекали шумливые и щедрые американцы. Не обошлось и без итальянской экзотики, включая неизменные спагетти. Но именно в Бари я впервые вкусил от бренного тела осьминога, испытав такие же приятные ощущения, какие, наверное, испытывает человек, которому привелось ради вежливости, дабы не обидеть радушных хозяев, жевать старую галошу...

Нам предстояло совершить прыжок через Адриатику, чтобы оказаться среди партизан героической Югославии. Однако начальник нашей миссии огорчил нас неприятным известием:

— Придется ждать. Янки перехватили сигнал тревоги. Партизаны маршала Тито дважды готовили посадочные площадки для нас, но усташи-четники перебили охрану площадок, устроив свои ложные площадки с фальшивыми кострами, чтобы вся наша миссия угодила в их западню. Погуляйте, товарищи...

Время ожидания я решил употребить с пользою для себя, предложив своим попутчикам составить мне компанию.

— А что здесь смотреть? Нищета, и только.

— За нищетой Бари увидится многое. Достойна всеобщего внимания Древняя базилика святого Николая Чудотворца и очень пышное надгробие Польской королевы Боны Сфорца, известной отравительницы, кончившей тем, что её тоже умертвили ядом.

— Вы здесь бывали раньше? — спросил дипломат.

— Никогда.

— Так откуда вы это знаете?

— Но я ведь учился в старой доброй гимназии, а там преподавали не только «закон божий», как многим теперь кажется...

В один из дней американцы сообщили, что в районе Медено-Поле нам приготовили место для посадки, и ночью можно испытать судьбу. Мы вылетим вечером, чтобы в сплошной темени ночи разглядеть звезды партизанских костров... Моторы уже ревут, меня торопят. Не знаю, где найти слова для выражения своих чувств, и, кажется, я нашел их — самые верные:

Как хороши, как свежи будут розы, Моей страной мне брошенные в гроб...

* * *

Читатель, конечно, достаточно извещён о легендарной судьбе Народно-Освободительной армии Югославии (НОАЮ), возглавляемой подлинным героем славянского мира — маршалом Тито.

По сути дела, южные славяне создали в Европе даже не «сопротивление», а образовали целый боевой фронт против захватчиков, и Гитлер никогда не забывал учитывать угрозу этого фронта для всего вермахта, для всей Германии.

Вплоть до осени 1943 года немцы, итальянцы и усташи провели шесть мощных наступательных операций против НОАЮ — с танками и авиацией, причем к этому времени югославские партизаны освободили от оккупантов уже половину всех территорий своего государства.

Примерный подсчет времени показывает: наш герой попал в Югославию где-то в начале марта, а 25 мая 1944 года немцы предприняли седьмое наступление, и оно было самым страшным, самым кровавым, самым жестоким...

Дома и солома едома

Вот она, жизнь офицера российского Генштаба — можете смеяться надо мною, но иногда можно и пожалеть меня...

Трупы застреленных Аписом красивой шпионки и её спутников уже начали гнить, закопанные в братской могиле где-нибудь на окраине Салоников, когда я отбывал домой в самом возвышенном настроении, часто поминая народную мудрость: дома и солома едома! Не помню названия парохода, но запечатлел в памяти компанию «Мессаджери Маритим», который он принадлежал. На столе в каюте лежала инструкция «Как вести себя при торпедировании», — немецкие субмарины брали реванш на море за поражение кайзера на суше. Стюарт сразу же снабдил меня спасательным жилетом, показав, как его надувать; в этом жилете, оказавшемся очень удобным, я завалился на койку и, прошу верить, до самой Мальты спал как убитый, ибо потрясения последних дней повергли меня почти в летаргическое состояние. Лишь иногда я слышал размахи бортовой качки, звонки аварийных тревог и чёткую топотню ног матросов по трапам — мне всё было глубоко безразлично.

До Марселя добрались нормально, каюта на пароходе с надувным жилетом показалась мне удобнее парижского экспресса. Граф Игнатьев не сразу узнал меня, настолько я изменился, но потом долго говорил о бессовестном поведении французов, алчущих русской кровушки на своих же фронтах:

— Да, мы просили у них оружие, это верно. Но Россия ни разу не снизошла до того, чтобы клянчить французских или английских солдат для затыкания своих дыр во фронте, хотя нашей армии было намного тяжелее, нежели союзникам...

Я в свою очередь рассказал Игнатьеву о горестном положении наших воинов под Салониками, где из полотенец сначала крутят портянки, а потом из портянок режут бинты для перевязывания ран; союзный Санитет ломится от изобилия медицинских инструментов, но русские врачи используют в качестве стерилизаторов жестяные банки из-под автомобильного бензина.

— В каком амплуа решили возвращаться в отечество?

— Для удобства лучше под видом серба...

Игнатьев вручил мне билет до Кале, откуда я должен переправиться в Англию, чтобы плыть далее — до Романова-на-Мурмане, который протянул рельсы от Кольского залива до Петрограда. Алексей Алексеевич предупредил, что англичане хорошо освоили путь до нашего Мурмана, где чувствуют себя хозяевами, а консерватизм их общества нисколько не пострадал даже после очень сомнительных успехов в Ютландском сражении на море.

— Один мой приятель, когда ему подали телятину с желе из смородины, осмелился — экий нахал! — заменить желе обычной горчицей, после чего в Лондоне на него смотрели как на дикаря, желающего вкусить человечины. На этом его карьера офицера связи при англичанах закончилась, и он сам догадался убраться домой, где с горчицею все в порядке!

В Кале шла посадка на миноносец №207, я — в форме сербского офицера — никаких подозрений не вызвал. Но мне, как едущему в Англию, дали ознакомиться с путеводителем, из которого я узнал прописные истины для всех глупорожденных. Так, например, мне стало известно, что Англия находится на острове, что не мешает ей играть большую роль в политике материковой Европы. Если я страдаю морской болезнью, то в плавании через Ла-Манш придется потерпеть. Вино, гласил путеводитель, в Англии гораздо дороже, нежели на материке, но жажду можно утолять и простою водой. Если же вы не владеете английским языком, то пребывание в Англии может показаться для вас утомительным... Ну, спасибо за информацию!

На северных морских путях, ведущих в Россию, недавно взорвался крейсер «Хэмпшир», на котором британский лорд Гораций Китченер спешил в Петроград, дабы побудить наших генералов к большей активности. В книге Джона Астона сказано: англичане «надеялись, что присутствие этого сильного и беспристрастного человека будет способствовать принятию разумных решений» в русских военных кругах. Я знал Китченера как жесточайшего колонизатора, и, наверное, прибыв в Россию, он бы навсегда запретил нам потребление горчицы. Я появился в Англии, когда вся страна была погружена в печаль по случаю его гибели; в поезде, идущем в Портсмут, я наслушался всяких вздорных речей от морских офицеров, для меня оскорбительных:

— Как не уберегли тайну выхода в море «Хэмпшира»? Если же русские знали о визите к ним Китченера, не могли ли они за бутылкой водки подсказать немцам, где удобнее расправиться с их гостем, чтобы избежать его визита в Россию?

Дикая нелепость подобных слухов была очевидна. Я плыл на родину тем самым путем, который в войне с Гитлером оживили союзные караваны с поставками по ленд-лизу. Думаю, нашим североморцам приходилось тут нелегко, но моё тогдашнее плавание к родным берегам было попросту утомительно-нервозным. Англичане требовали от меня, чтобы в случае гибели корабля я чётко знал, в какой люк вылезать, в какую шлюпку садиться, за какое весло хвататься. Паче того, ради условий секретности они все время дурачили меня, будто наш корабль плывет в Америку. В кают-компании часто повторялись рассуждения:

— Россия уже шатается. Наша святая обязанность — или подтолкнуть её, падающую, чтобы она долго не мучилась, или, напротив, удержать над пропастью, благо эта богатая сырьём держава ещё может нам пригодиться... Дальний Восток более интригует японцев, зато вот Кольский полуостров, по данным учёных, таит в своих недрах удивительные сокровища...

Они рассуждали в моем присутствии столь откровенно, ибо я выдавал себя за дипкурьера с корреспонденцией от Пашича к сербскому посланнику Спалайковичу. Думаю, что хозяевам кают-компании было не очень-то приятно, когда однажды — в конце такой дискуссии — я сказал им на английском языке:

— Качка была сильная, но ваш корабль не потерял устойчивости, ибо в его трюмах полно артиллерии, из чего я понял, что вы решили Россию ещё не толкать, а поддерживать...

Мурманск (Романов-на-Мурмане) остался для меня в тумане, как сказочное видение; хорошо запомнил только ряды унылейших бараков, возле которых дружно мочились какие-то лохматые типы явно преступного вида, слишком подозрительно озиравшие моё парижское пальто и мой чемодан из желтой кожи. Провожаемый их долгими и алчущими взорами, я выбрался к станции, которая тоже была бараком, но здесь уже пыхтел на путях состав из пяти вагонов с окнами, заклеенными бумажками.

Конечно, за кратчайший срок построить железнодорожную магистраль от Кольского залива до столицы попросту невозможно, и потому пассажиры героически выносили рискованные крены вагонов, грозившие перевернуть состав кверху колесами, а на синяки и шишки даже не обращали внимания. На редких полустанках я видел и создателей этой железной дороги — люто-мрачных германских военнопленных и русских землекопов.

Первые весьма охотно объясняли мне суть этой трассы:

— Под каждой шпалой — скелет померанского гренадера. Ещё канцлер Бисмарк доказывал в рейхстаге, что все Балканы не стоят костей одного померанского гренадера, а здесь...

Кладбище! Русские мужики говорили о том же:

— Сколько тута шпал до Питера — столь и могилок. Округ болота, хоронить негде, так мы усопшего под шпалу какую ни на есть сунем — и далее гоним, а паровоз всех придавит...

До самой Кеми я не вылезал из вагона-ресторана, где кухня предоставила к моим услугам такие деликатесы, о которых я даже забыл в Европе: черная икра, осетрина, медвежьи окорока, налимы, рябчики и куропатки величиною с цыпленка. Петрозаводск, столица Олонецкой губернии, удивил меня музыкой духовых оркестров на бульварах, изобилием товаров и провизии в магазинах — казалось, местные жители совсем не ведали лишений войны. Итальянский дипломат Альдрованди Марескотти, проезжавший через Петрозаводск чуть позже меня, тоже попал под очарование этого волшебного города — с его особой неяркой красотой, со множеством храмов и музеев. «За двойными стеклами окон, — писал Марескотти, — видно множество гиацинтов в полном цвету. Несмотря на жестокий холод, мы встречаем на улицах красивых женщин, одетых по последней моде, как в Париже или в Риме: короткие платья, у всех прозрачные чулки...»

— Когда будем в Петербурге? — спросил я проводника.

— В Петрограде, — поправил он меня, — будем точно по расписанию — в десять утра. Дорога славится точностью...

Что первое я заметил в военном Петрограде и чего не видел ранее в мирном Санкт-Петербурге? Мужские профессии доблестно осваивали женщины. Я видел их кучерами на козлах пассажирских пролёток, они браво служили кондукторами в трамваях, обвешав свои груди, словно орденами, разноцветными свертками билетов, наконец, они же сидели в подворотнях домов — их называли тогда не «дворничихами», а «дворницами»...

Господи, помилуй Акулину милую! С непривычки мне было противно видеть женщин, исполняющих мужскую работу.

* * *

Проходят годы, минуют столетия, люди свято хранят память о великих певцах, славословят писателей, ставят на площадях памятники дипломатам и полководцам, но имена шпионов, за очень редкими исключениями, пропадают втуне, и лишь немногие из них осмеливаются оставить после себя мемуары.

Все люди, жертвующие собой во имя высших идеалов Отчизны, так или иначе, но всё-таки верят, что их имена останутся на скрижалях истории. Иное дело — офицер разведки Генштаба, остающийся безымянным, как бы навеки погребенным в недрах секретных архивов, куда посторонним нет доступа. Именно так! И чем долее он никому не известен, тем больше ему славы, но эта слава тоже законспирирована, как и сам агент разведки. История не любит поминать людей нашей профессии, словно на них наложено гнусное клеймо касты неприкасаемых. Но, скажите, найдется ли такой актёр, который бы согласился всю жизнь играть лишь «голос за сценой», оставаясь невидим и неизвестен публике? А вот агент разведки умышленно таится за кулисами, желая остаться неизвестным, ибо его известность — это гибель, и для него, разоблаченного и казнимого, нет даже парадного эшафота, чтобы народ запомнил его лицо. Так что ему ордена и почести? Что они могут значить, если офицер разведки не осмелится надеть их в «табельные дни» народных празднеств, ибо он не вправе объяснить людям, за что им эти ордена получены...

Агентов уничтожают без жалости. Враги! Но иногда их умышленно уничтожают свои же — тоже без жалости, ибо эти люди невольно делаются опасны, как носители чудовищной информации, для государства невыгодной. Знаменитая шпионка кайзера «фрау Доктор» (Элиза Шрагмюллер) была добита в гестапо, ибо не могла забыть то, что забыть обязана. На могильном камне английской шпионки Эдит Кавелль, расстрелянной немцами, высечены её предсмертные слова: «Стоя здесь, перед лицом вечности, я нахожу, что одного патриотизма недостаточно». Много было домыслов по поводу этих слов, и если разведчику «одного патриотизма недостаточно», то, спрашивается, что же ещё требуется ему для того, чтобы раз и навсегда ступить на тропу смерти? Думаю, всё дело как раз в патриотизме самого высокого накала, который толкал людей на долгий отрыв от родины, на неприемлемые условия чужой и враждебной жизни, чтобы в конечном итоге — вдали от родины! — служить опять-таки своей родине...

Я никогда не считал свою профессию выгодной в денежном или карьерном отношении. В конце-то концов, будь я инженером путей сообщения или грозным прокурором, я зарабатывал бы гораздо больше, а пойди я по штабной должности, угождая начальству, я бы выдвинулся в чинах скорее. Но я никогда не раскаивался в избранном мною пути, и не потому, что любил риск, вроде акробата под куполом цирка, — нет, мне всегда казалось, что я делаю нужное для народа дело, за которое не всякий (даже очень смелый человек) возьмётся.

Я всегда был очень далек от политики, не вникал в социальные распри, не уповал на грядущее благо революции, но, смею думать, что именно любовь к отчизне и к справедливости её народных заветов повела меня туда, где я должен быть, и не кому-нибудь, а именно мне, бездомному бродяге, пусть выпадет то, что я обязан принять с чистым сердцем...

Если угодно, эти слова можете считать моей исповедью!

* * *

От вокзала я пешком прошёл до Вознесенского проспекта, где долго стоял перед дверями своей старой квартиры, в которой меня ожидало лютое одиночество и... пыль, пыль, пыль. Подергал ручку двери и горько рассмеялся. Пришлось звать швейцара и городового с улицы, дабы в присутствии понятых — соседей произвести взлом дверей собственной квартиры.

— Вы уж меня извините, — сказал я людям, когда под натиском лома и топора двери слетели с петель. — Был у меня ключ. Был! Ещё старенький. Но потерялся. Что тут удивительного, дамы и господа? Сейчас не только ключи — и головы теряют...

Было неприятно, что в ванне лежала мертвая иссохшая мышь. Наверное, она попала в ванну случайно, а погибла в страшных муках — от жажды, ибо краны были туго завернуты.

Я позвонил в Генеральный штаб, доложил о своем прибытии.

|

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-31; просмотров: 510. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |