Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Угол поворота подвижной системы зависит от отношения токов, проходящих в рамках.Так как ток в первой цепи определяется: I1 = U/ (RД1+RX); а во второй цепи: I2 = U/RД2; то через вторую рамку логометра пойдет ток большей величины, и система будет поворачиваться в сторону большего диаметра. Таким образом, при повороте подвижной системы рамка, по которой течёт ток большей величины, переходит в место, где поле более слабое, и момент, действующий на эту рамку, уменьшится. Одновременно другая рамка, поворачиваясь в том же направлении, войдёт в более сильное поле и ёё вращающий момент увеличится. Угол отклонения стрелки будет пропорционален величине сопротивления RX, что дает возможность градуировать шкалу логометра оммах.

Рис. 150. Общий вид (а) и схема (6) логометра:

1 - постоянный магнит; 2- сердечник; 3-полюсные башмаки; 4 пружинки; 5-стрелка; 6- шкала; 7- панель резисторов; А, В – измерительные рамки; Б - источник тока; R1,R2, R3 - постоянные резисторы плеч моста; R4, R5 - резисторы для температурной компенсации; Rt- сопротивление термопреобразователя; RУ - уравнительный резистор; RЭ - эталонный резистор

Для измерений сопротивлений методом сравнения используют измерительные мосты (рис. 151). Мост состоит из четырех плеч и двух диагоналей. В одно плечо моста включают неизвестное сопротивление Rx, а в другое резисторы Rl, R2, R3 с сопротивлениями R1, R2, R3. В одну из диагоналей включают источник эдс Е0, в другую — нуль-индикатор НИ.

Рис. 151. Схема одинарного уравновешенного моста постоянного тока Мост находится в равновесии при нулевом отклонении указателя нуль - индикатора (НИ). Это имеет место, если соблюдается уравнение равновесия моста:

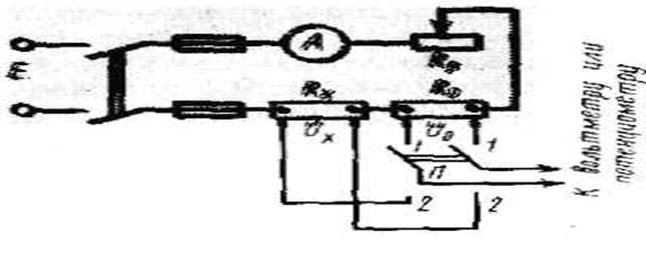

RxR2 = R1R3 или: Rx = (R1R3) / R2 Добившись равновесия моста регулированием сопротивлений резисторов в плечах, записывают их значения вычисляют искомое значение Rx. Точность измерений измерительными мостами определяется высокой чувствительностью нуль-индикатора (магнитоэлектрического гальванометра). С большой точностью малые и средние сопротивления измеряют методом сравнения с образцовым сопротивлением. На рис. 152 приведена схема измерительной цепи, состоящая из источника питания Е, образцового резистора R0, измеряемого сопротивления RХ. Ппереключатель П на две позиции подключает к вольтметру поочерёдно R0 или RХ , амперметра А, регулировочного резистора RР и прибора для измерения напряжения.

Рис. 152. Схема для измерения малых сопротивлений.

Измерить напряжение можно потенциометром — прибором высокой точности (компенсационный метод). При двух положениях переключателя при одном и том же, значении тока в R0 и RХ, определяют U1 = RХI и U2 = R0I. Затем вычисляют:

RX = R0(U1/U2). На практике часто требуется измерить сопротивление заземления. На рис. 153 представлена схема, предназначенная для этих целей (методом амперметра Аи вольтметра В). Испытуемый А и вспомогательный В заземлители соединены с соединены с вторичной обмоткой силового трансформатора. Измерив ток амперметром, а напряжение вольтметром, соединенным с заземлителем А и зондом ЗН, который расположен в зоне (потенциал зоны равен нулю), определяют сопротивление заземлителя А:

Вольтметр при этом должен обладать большим по сравнению с зондом сопротивлением

Рис 152. Схема для измерения сопротивления заземлення амперметром и вольтметром

ИЗМЕРЕНИЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН Измерение неэлектрических величин электрическими методами — обширная область измерительной техники. Применение таких методов позволяет непрерывно измерять и регистрировать искомые величины, производить измерения на расстоянии, с высокой точностью и в широком диапазоне значений. Обязательным элементом устройств для измерения неэлектрических величин электрическими методами являются измерительные преобразователи (датчики). Измерение сводится к преобразованию неэлектрической величины в зависимую от нее электрическую величину и измерению этой электрической величины. По измеренной величине определяют искомую неэлектрическую величину. Измерительные преобразователи бывают генераторные и параметрические. Генераторные преобразователи вырабатывают эдс или ток. Для их работы, как правило, не нужен дополнительный источник питания. К генераторным относятся: термоэлектрические, индукционные, тахометрические, пьезоэлектрические, гальваническиеи ряд других преобразователей. Параметрические преобразователи преобразуют изменение измеряемой величины в изменение того или иного параметра электрической цепи (R, L, С). Для их работы не требуется дополнительный источник питания. К параметрическим относятся терморезисторы, тензорезисторы, реостатные, индуктивные, емкостные и другие преобразователи.

Аналоговые электронные вольтметры.

При измерении напряжения методом непосредственной оценки вольтметр подключают параллельно участку исследуемой цепи. Для уменьшения погрешности измерения собственное потребление вольтметра должно быть мало, а его входное сопротивление — велико. Поэтому используют электронные вольтметры. Электронные вольтметры представляют собой сочетание электронного преобразователя и измерительного прибора. В отличие от вольтметров электромеханической группы, электронные вольтметры постоянного и переменного токов имеют высокие входное сопротивление и чувствительность, широкие пределы измерения и частотный диапазон (от 20 Гц до 1000 МГц), малое потребление тока из измерительной цепи. Классифицируют электронные вольтметры по ряду признаков: • по назначению — вольтметры постоянного, переменного и импульсного напряжений; универсальные; фазочувствительные; селективные; • по способу измерения — приборы непосредственной оценки и приборы сравнения; • по характеру измеряемого значения напряжения — амплитудные (пиковые), среднего квадратического значения, средневыпрямленного значения; • по частотному диапазону — низкочастотные, высокочастотные, сверхвысокочастотные. Кроме того, все электронные приборы можно разделить на две большие группы: аналоговые электронные со стрелочным отсчетом; приборы дискретного типа с цифровым отсчетом.

|

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 577. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |