Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Список использованных источников

Источники следует располагать одним из следующих способов: в порядке появления ссылок в тексте, в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заглавий. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1– 84 с обязательным приведением названий работ. Приводя сведения о депонированной работе следует указать, где опубликована ее аннотация или реферат. Приложения

Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на последующих ее страницах или в виде отдельной части, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок. Если в записке более одного приложения, их нумеруют последовательно, например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1., ПРИЛОЖЕНИЕ 2. и т. д.

3 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ Общие положения

Схема - конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. При выполнении схем используются следующие термины. Элемент схемы- составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение (резисторы, трансформаторы, диоды, транзисторы и т. п.). Устройство- совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (блок, плата, шкаф, панель и т. п.). Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения.  Функциональная группа- совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию (панель синхронизации главного канала и др.). Функциональная часть- элемент, функциональная группа, а также устройство, выполняющее определенную функцию (усилитель, фильтр). Функциональная цепь- линия, канал, тракт определенного назначения (канал звука, видеоканал, тракт СВЧ и т. п.). Линия взаимосвязи- отрезок прямой, указывающий на наличие электрической связи между элементами и устройствами. Классификацию схем по видам и типам устанавливает ГОСТ 2.701–84. Виды схем определяются в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия, и обозначаются буквами русского алфавита. Различают десять видов схем: электрическая - Э, гидравлическая - Г, пневматическая - П, газовая – Х, кинематическая - К, вакуумная В, оптическая - Л, энергетическая - Р, деления - Е, комбинированная - С. Схемы деления изделия на составные части (буквенное обозначение Е) разрабатывают для определения состава изделия. Комбинированные схемы выполняют, если в состав изделия входят элементы разных видов. Схемы в зависимости от назначения подразделяют на типы и обозначают арабскими цифрами. Установлено восемь типов схем: структурная – 1, функциональная – 2, принципиальная – 3, соединений – 4, подключения – 5, общая – 6, расположения – 7, объединенная – 8. На объединенной схеме совмещаются различные типы схем одного вида, например схема электрическая соединений и подключения. Наименование и код схемы определяются ее видом и типом. Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид схемы, и цифровой части, определяющей тип схемы. Например, схема электрическая принципиальная – Э3, схема гидравлическая соединений – Г4 и т. д. Наименование комбинированной схемы определяется видами схем, входящими в ее состав, и соответствующим типом, например схема электрогидравлическая принципиальная – С3. Наименование объединенной схемы определяется видом схемы и типами схем, входящими в ее состав, например схема электрическая соединений и подключения – ЭО. При выполнении комбинированных и объединенных схем должны соблюдаться правила, установленные для соответствующих видов и типов схем. В технических документах, разрабатываемых при проектировании, эксплуатации и исследовании электротехнических устройств, применяют все типы схем, указанные выше, при этом на стадиях эскизного и технического проектирования разрабатывают структурные и функциональные схемы, на стадии рабочего проектирования – принципиальные, соединений, подключения, общие и расположения. Общее количество схем, входящих в комплект конструкторской документации на изделие, выбирается минимальным, но в совокупности они должны содержать сведения в объеме, достаточном для проектирования, эксплуатации, контроля и ремонта изделия. Между схемами одного комплекта осуществляется однозначная связь при помощи буквенно-цифровых позиционных обозначений. Такая связь необходима для быстрого отыскания одних и тех же элементов или устройств, входящих в схемы различного типа. Общие правила выполнения схем устанавливают ГОСТ 2.701–84 и ГОСТ 2.702 – 75. Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей не учитывается или учитывается приближенно. Электрические элементы и устройства на схеме изображают в состоянии, соответствующем обесточенному. Элементы и устройства, которые приводятся в действие механически, изображают в нулевом или отключенном положении. При отклонении от этого правила на поле схемы необходимо давать соответствующие указания. Форматы листов для выполнения схем следует выбирать из основного ряда форматов согласно ГОСТ 2.301– 68 и ГОСТ 2.004–79. При выборе форматов схемы следует учитывать объем и сложность схемы, условия хранения и обращения схем, возможность внесения изменений, особенности техники выполнения схем. Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схем без ущерба для ее наглядности и удобства использования. Схемы могут выполняться на нескольких листах, при этом формат листов должен быть по возможности одинаковым. При выполнении схемы на нескольких листах или в виде совокупности схем одного типа рекомендуется: – для схем, поясняющих принцип работы изделия (принципиальная, функциональная), изображать на каждом листе определенную функциональную цепь, например – цепи управления, блокировок, сигнализации, силовые и др; – для схем соединений изображать на каждом листе часть изделия, расположенную в определенном месте пространства (конструкция, пост, помещение и т. п.). Линии на схемах всех типов выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.303-68. Толщины линий выбираются в пределах от 0,2 до 1 мм и выдерживаются постоянными во всем комплекте схем. Графические обозначения элементов и линии взаимосвязи выполняют линиями одинаковой толщины. Допускается утолщением линий при необходимости выделить отдельные электрические цепи, например, силовые цепи. На одной схеме рекомендуется применять не более трех типоразмеров линий по толщине. Назначение, применение и начертание линий в электрических схемах представлены в табл. 1.

Таблица 1

На электрической схеме изображают элементы и устройства в виде графических обозначений, линии взаимосвязи, буквенно-цифровые обозначения, таблицы, помещают текстовую информацию, основную надпись.

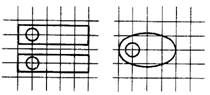

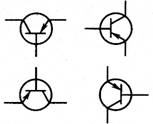

3.2 Графические обозначения Для изображения на электрических схемах элементов и устройств применяют условные графические обозначения, установленные соответствующими стандартами ЕСКД. На схемах определенных типов кроме условных графических обозначений могут применяться другие категории графических обозначений: – прямоугольники произвольных размеров, содержащие пояснительный текст; – внешние очертания, представляющие собой упрощенные конструктивные изображения соответствующих частей изделия; – не стандартизованные графические обозначения; – прямоугольники, выполненные штрих пунктирной линией для выделения устройств и функциональных групп. При использовании вышеуказанных графических обозначений на поле схемы или в технических требованиях следует приводить поясняющий текст. Более подробно эти вопросы рассмотрены ниже в правилах выполнения схем соответствующих типов. Следует подчеркнуть, что имеют место случаи, когда на один элемент стандартами установлено несколько допустимых (альтернативных) вариантов условных графических обозначений, различающихся геометрической формой, например коммутационные устройства по ГОСТ 2.755 – 74. В этом случае следует выбирать один из вариантов обозначения, исходя из назначения и типа разрабатываемой схемы, и применять его на всех схемах одного типа, входящих в комплект документации на изделие. Размеры условных графических обозначений элементов схемы приведены в соответствующих стандартах. Линейные и угловые размеры, указанные в стандартах, допускается в отдельных случаях пропорционально увеличивать или уменьшать. Размеры условных графических обозначений увеличивают при необходимости: – графически выделить (подчеркнуть) особое или важное значение соответствующего элемента; – поместить внутри условного графического обозначения квалифицирующий символ и дополнительную информацию. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов, допускается изображать уменьшенными по сравнению с другими элементами, например, фоторезистор, фотодиод и др. Для обеспечения визуального восприятия схемы расстояние (зазор) между любыми графическими элементами (точками, линиями и т. п.) условного обозначения не должно быть меньше 0,8 мм. Выбранные размеры условных графических обозначений и толщины линий для них должны быть выдержаны постоянными во всех схемах одного типа на данном чертеже. Условные графические обозначения элементов изображают на схеме в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°, а также зеркально повернутыми (рис. 3.1). Допускается условные графические обозначения поворачивать на угол, кратный 45°, если это упрощает графику схемы (рис. 3.2).

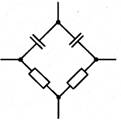

Рис.3.1. Изображение электрических элементов Рис. 3.2. Вариант условных графических условными графическими обозначениями. обозначений. Квалифицирующие символы (световой поток и т. п.) при поворотах условных графических обозначений не должны менять своей ориентации (рис.3.3). Следует иметь в, виду, что повороты и зеркальные изображения некоторых условных графических обозначений приводят к искажению их смысла, например, условных графических обозначений двоичных логических элементов, различных символов. Такие обозначения должны быть выполнены в том положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах (рис.1.4).

Рис.3.3. Изображение квалифицирующих Рис.3.4. Изображение логических элементов символов.

3.3 Общие правила построения схемы

Графические обозначения элементов (устройств, функциональных групп) и соединяющие их линии взаимосвязи следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей. Устанавливается расстояние (просвет) между соседними линиями условного графического обозначения не менее 1 мм, между отдельными условными графическими обозначениями не менее 2 мм; между соседними параллельными линиями взаимосвязи не менее 3 мм. Линии должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь по возможности наименьшее количество изломов и взаимных пересечений (рис.3.5). В отдельных случаях, если это упрощает графику схемы, допускается применять наклонные участки. линий на небольшом участке схемы. Допускается на схеме графически выделять устройства, функциональные группы, части схемы, относящиеся к определенным постам, помещениям и т. д., а также части схем, непосредственно не входящие в изделие, но изображаемые для лучшего понимания схемы. Такие фрагменты схемы выделяют штрих пунктирной линией в форме прямоугольника или фигуры неправильной формы (рис.3.6).

Рис.3.5. Изображение линий связи: Рис.3.6. Фрагмент схемы «Плата» а – нерациональное; б – рациональное

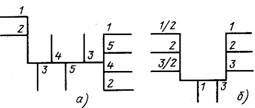

Для упрощения графики схемы (уменьшения количества линий) рекомендуется применять условное графическое слияние отдельных линий в групповые линии связи по следующим правилам. Каждая линия в месте слияния должна быть помечена порядковым номером (рис. 3.7, а). Линии, сливаемые в групповую связь, как правило, не должны иметь разветвлений, т. е. всякий условный номер должен встречаться на линии групповой связи только 2 раза. При необходимости разветвлений их количество указывают после порядкового номера линии через дробную черту (рис. 3.7, б). Линии групповой связи допускается выполнять утолщенными. Во всем комплекте схем сливаемыe линии должны быть изображены одним из двух способов – под прямым углом или с изломом под углом 45° к групповой линии (рис. 1.8). Точка излома должна быть удалена от линии групповой связи не менее чем на 3 мм.

Рис.3.7. Изображение групповых линий связи: Рис.3.8. Изображение ответвлений линий а – нерациональное; б—рациональное групповой связи.

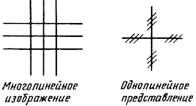

Для уменьшения количества параллельных линий, следующих в одном направлении и имеющих большую протяженность, применяют однолинейное представление таких линий по следующим правилам: – вместо всех линий изображают только одну с указанием количества линий числом или меткой (рис. 3.9); – при нарушении порядка следования линий должны быть нанесены соответствующие метки (рис. 3.10); – группа линий связи, имеющих ответвления, изображается так, как показано на рис. 3.11; – группы линий связи, не имеющие ответвлений и не пересекающиеся между собой, представлены на рис. 3.12.

Рис.3.9. Однолинейное представ- Рис.3.10. Изображение слияния Рис.3.11. Изображение группы ление линий связи и ответвления линий связи линий связи с ответвлениями

На рис. 3.13 показан переход от много линейного изображения к однолинейному на при мере схемы управления электроприводом. В данном примере однолинейному представлению линий связи соответствует однолинейное изображение электрических элементов (тиристоров).

Рис.3.12. Однолинейное представление Рис.1.33. Схема управления электроприводом. группы линий связи.

Если одинаковые элементы находятся не во всех цепях, изображенных однолинейно, то справа от позиционного обозначения или под ним в квадратных скобках указывают обозначения цепей, в которых находятся эти элементы (рис. 1.34). На одной схеме допускается применять сочетание однолинейного и много линейного изображений (рис. 3.15).

Рис.3.14. Изображение электрических Рис.3.15. Сочетание однолинейного и элементов при однолинейном представлении многолинейного изображений элементов.

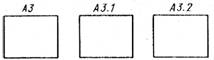

Элементы и устройства на схеме изображают совмещенным и разнесенным способами. При совмещенном способе составные части элементов или устройств изображают на схеме в непосредственной близости друг к другу и присваивают буквенно-цифровое обозначение 1 раз всему устройству или элементу. Приразнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно. Приэтом буквенно-цифровые обозначения присваивают всем частям устройства или элемента, изображенного разнесенным способом. На рис. 3.16 показано обозначение устройства А3, изображаемого разнесенным способом. Если поле схемы разбито на зоны, то справа от позиционного обозначения элемента или устройства или под ним указывается обозначение зон, в которых изображены остальные составные части. На рис. 3.17 катушка реле К1 (обозначение – К1.1)изображена в зоне 4В; под обозначением указано, что его контакты К1.2 и К1.3 расположены в зонах 5А и 3А, контакты выключателя S1 (S1.1, S1.2, S1.3) в зонах 5В, 4А, 3В.

Рис.3.16. Изображение устройства разнесенным способом.

Рис.1.37. Обозначение элементов Рис.3.18. Изображение обрыва на чертеже разбитом на зоны. линии связи.

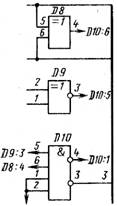

При изображении схемы разнесенным способом часто применяют обрывы линий электрической связи. Допускается обрывать линии связи удаленных друг от друга элементов, если графическое изображение линий затрудняет чтение схемы, если схема выполнена на нескольких листах и т. д. Обрывы линий заканчивают стрелками с указанием мест подключения. На рис. 3.18 изображен фрагмент схемы электрической принципиальной. Около обрывов линий электрической связи указаны адреса подключения, например D10:6 следует читать так: к устройству D1O, вывод 6. Утолщенной линией показана линия групповой связи. При выполнении схемы на нескольких листах рядом с обрывом линии должно быть указано обозначение или наименование, присвоенное данной линии, например номер провода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т. п., а в круглых скобках - номер листа, на который переходит линия, например А125(2) - линия с условным обозначением А 125 переходит на лист 2; A125(1) - линия с условным обозначением А 125 переходит на данный лист с листа 1. Стрелки в этом случае допускается не указывать. Аналогичным способом допускается прерывать однолинейное представление групп линий (рис. 3.19). На рис. 3.19 около обрыва линии групповой связи указано обозначение линии и зоны, в которой расположено ее продолжение. Для упрощения схемы при наличии в ней нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, допускается вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления. Около графических обозначений элементов, изображенных в одной ветви, проставляют их буквенно-цифровые обозначения, при этом должны быть учтены все элементы, устройства или функциональные группы, входящие в это параллельное соединение (рис.3.20). На рис. 3.20,в указаны рекомендуемые размеры упрощенного изображения параллельного соединения.

Рис.3.19. Изображение обрыва линий Рис. 3.20. Изображение одинаковых элементов связи в однолинейном представлении. соединенных параллельно: а - развернутое; в – рекомендуемые размеры.

При наличии в изделии трех и более одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных последовательно, допускается вместо изображения всех последовательно соединенных элементов (устройств, функциональных групп) изображать только первый и последний элементы, показывая связи между ними штриховыми линиями. При присвоении элементам обозначений должны быть учтены элементы, не изображенные на схеме (рис. 3.21). Над штриховой линией при этом указывают общее количество одинаковых элементов.

Рис.3.21. Изображение одинаковых элементов, соединенных последовательно: а – развернутое; б – упрощенное.

Текстовая информация

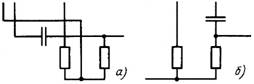

На схеме могут быть указаны различные категории данных, имеющих текстовую и символическую формы. Эти данные в зависимости от содержания и назначения могут быть расположены: – рядом с графическими обозначениями (буквенно-цифровые обозначения, обозначения сигналов, формы импульсов, технические параметры и др.); – внутри графических обозначений (наименования устройств, функциональных групп, условные обозначения мощности резисторов и др.); – рядом с линиями (обозначения линий связи, адреса, квалифицирующие символы); – на свободном поле схемы. Текстовая информация, представленная на свободном поле схемы, может иметь следующие формы записи: – сплошной текст (технические требования, пояснения); – таблицы (перечень элементов, обозначение входных и выходных цепей, таблицы соединений и др.). Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют параллельно горизонтальным участкам соответствующих линий. При большой плотности схемы допускается вертикальная ориентация данных. Технические параметры резисторов и конденсаторов указывают так, как изображено на рис. 3.22, при этом применяют упрощенный способ обозначения единиц измерения. Для резисторов: от О до 999 Ом - без указания единиц измерения; от 1×1О3 до 999×103 Ом – в килоомах с обозначением единицы измерения строчной буквой «к»; от 1×1О6 до 999×106 Ом – мегаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой «М»; свыше 1×109 Ом - в гигаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой «Г». Для конденсаторов: от О до 9999 ×10-12 Ф – в пикофарадах без указания единицы измерения; от 1×10-8 до 9999×10-6 Ф – в микрофарадах с обозначением единицы измерения строчными буквами«мк». Номинальную мощность рассеяния резисторов для диапазона от 0,05 до 5 Вт можно указать на схеме, пользуясь обозначениями, представленными на рис.3.23.

Рис.3.22. Условное обозначение Рис.3.23. Символы, обозначающие номинальную технических параметров мощность резисторов

Надписи, предназначенные для нанесения на изделие, должны быть заключены в кавычки. Буквенно-цифровые обозначения элементов и функциональных групп должны обеспечивать взаимосвязь документов в комплекте документации на объект, должны быть одинаковыми на всех документах комплекта. Позиционные обозначения образуются с применением прописных букв латинского алфавита, арабских цифр и знаков (квалифицирующих символов) по ГОСТ 2.710-81.Структура буквенно-цифрового обозначения состоит из обязательной и дополнительных частей. Обязательная часть - буквенный код и номер элемента. Буквенный код устанавливает ГОСТ 2.710-81, номер элемента определяется местонахождением элемента на схеме и присваивается в направлении сверху в низ и слева направо. Дополнительные части обозначаются квалифицирующими символами:

Устройство выcшeгo уровня……………………. = Функциональная группа высшего уровня …… ≠ или #. Конструктивное обозначение ………………….. + Обозначение элемента …………………………. – Обозначение контакта …………………………. : Адресное обозначение …………………………. ( )

Условное буквенно-цифровое обозначение записывается в виде последовательности букв, цифр и знаков в одну строку без пробелов, и их число в обозначении не устанавливается. Порядок записи составного обозначения определяется порядком вхождения, например: ≠ Тl=A2 – R5 означает, резистор R5 входит в состав устройства А2, которое входит в функциональную группу Т1. Перед обозначением устройства или элемента, стоящим в начале основного обозначения, допускается не указывать, квалифицирующий символ, если это не приведет к неправильному пониманию обозначения, например К1 : 2 второй контакт реле К1. Обозначение на схеме наносят над графическим обозначением устройства или элемента или справа от него. Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов. Перечень элементов оформляют в виде таблицы по форме, показанной на рис. 3.24, и помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа.

Рис.3.24. Форма таблицы перечня элементов: а – поле разбито на зоны; б – поле схемы на зоны не разбито.

Если перечень элементов помещают на первом листе схемы, то его располагают над основной надписью на рас стоянии не менее 12 мм. Продолжение перечня помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы. Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104 – 68 (форма 2 для первого листа, форма 2а для последующих листов). Перечню элементов, выполненному в виде самостоятельного документа, присваивают код «П» и в основной надписи указывают наименования изделия и конструкторского документа «Перечень элементов». В графах перечня помещают следующие данные: – в графе «Поз. обозначение» – позиционное буквенно-цифровое обозначение элемента, устройства или функциональной группы; – в графе «Наименование» – наименование элемента или устройства, тип и обозначение документа, на основании которого этот элемент или устройство применены; – в графе «Примечание» – технические данные, не содержащиеся в обозначении типа элемента, значения параметров, подбираемые регулировкой, и др. Связь перечня с графическими обозначениями осуществляется через позиционные обозначения. Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров. Допускается оставлять несколько незаполненных строк между группами элементов. Элементы одного типа с одинаковыми электрическими параметрами записывают в перечень в одну строку, при этом в графе «Кол.» указывают общее количество одинаковых элементов. При записи одинаковых по наименованию элементов рекомендуется объединять их в группы, выполнять общий заголовок и записывать в графе «Наименование» только тип и документ, на основании которого этот элемент применен. Допускается обозначения документов, на основании которых применены элементы, записывать в общем наименовании (заголовке). Если продолжение перечня перенесено на следующий лист или свободное поле схемы, заголовок группы элементов повторяют. Если в изделие входят несколько одинаковых функциональных групп или устройств, то элементы, входящие в такие группы и устройства, записываются в перечень элементов отдельно в пределах каждого устройства или функциональной группы. Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную группу), начинают с наименования устройства или функциональной группы, которое записывают в графе «Наименование». Ниже наименования устройства должна быть оставлена одна свободная строка, выше не менее одной свободной строки. При этом если на схеме изделия имеются элементы, не входящие в устройства (функциональные группы), то вначале записывают эти элементы без заголовка, а затем – устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, и функциональные группы с элементами, входящими в них. Если в изделии имеется несколько устройств или функциональных групп, то в перечне указывают количество элементов, входящих в одно устройство. Общее количество одинаковых устройств указывают в графе «Кол.» на одной строке с заголовком (рис. 3.25).

Рис.3.25. Форма таблицы перечня элементов.

4 ВЫПОЛНЕНИЕ СХЕМ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ Схемы структурные Схемы структурные определяют основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи и служат для общего ознакомления с изделием. На структурной схеме раскрывается не принцип работы отдельных функциональных частей изделия, а только взаимодействие между ними. Поэтому составные части изделия изображают упрощенно в виде прямоугольников произвольной формы. Допускается применять условные графические обозначения. Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимодействия рекомендуется стрелками (по ГОСТ 2.721-74) обозначать направления хода процессов, происходящих в изделии. На схеме должны быть указаны наименования функциональных частей объекта, которые, как правило, вписываются внутрь прямоугольника. Допускается для функциональной части указывать сокращенное или условное наименование, которое в этом случае должно быть пояснено на поле схемы. Пример оформления структурной схемы приведен на рис. 4.1.

Рис.4.1. Пример оформления структурной схемы.

Рис. 4.2. Звуковоспроизводящее устройство. На схеме допускается помещать поясняющие надписи, диаграммы, таблицы и т. д., определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (токи, напряжения и т. д.), формы импульсов и др. При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименований и обозначений проставлять порядковые номера (сверху вниз и слева направо) в этом случае над основной надписью помещают таблицу, выполненную по типу таблицы перечня элементов, в которой помещают на именования (при необходимости тип и обозначение) составных частей. На рис.4.2 приведена схема структурная звуковоспроизводящего устройства. Основная надпись изображена условно. Функциональные группы на схеме выделены штрих пунктирной линией. На основе структурной схемы разрабатывают другие типы схем – функциональную и принципиальную.

Схемы функциональные Схемы функциональные разъясняют определенные процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом. Этими схемами пользуются для изучения принципов работы изделия, а также при их наладке, контроле, ремонте. Функциональная схема по сравнению со структурной более подробно раскрывает функции отдельных элементов и устройств (рис. 4.3). Функциональные части и связи между ними на схеме изображают в виде условных графических обозначений, установленных соответствующими ГОСТами ЕСКД. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников. Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой. Элементы и устройства на схеме могут быть изображены совмещенным или разнесенным способом. Для каждой функциональной группы, устройства, элемента должны быть указаны обозначение, наименование и тип. Наименование не указывают, если функциональная группа или элемент изображены в виде условного графического обозначения. Функциональные схемы применяются, как правило, совместно с принципиальными, поэтому буквенно-цифровые обозначения элементов и устройств на этих документах должны быть одинаковыми. Перечень элементов в этом случае для функциональной схемы не разрабатывают, так как пользуются данными принципиальной электрической схемы. Если функциональная схема разрабатывается самостоятельно (без принципиальной схемы), буквенно-цифровые обозначения присваивают элементам и устройствам по общим правилам, выполняют перечень элементов, в котором для каждого элемента и устройства указывают тип и документ (ГОСТ, ТУ и др.), на основании которого они применены. На функциональных схемах рекомендуется указывать технические характеристики функциональных частей (рядом с графическими обозначениями или на свободном поле схемы), диаграммы и таблицы, параметры в характерных точках.

Рис.4.3. Пример оформления функциональной схемы.

4.3 Схемы принципиальные

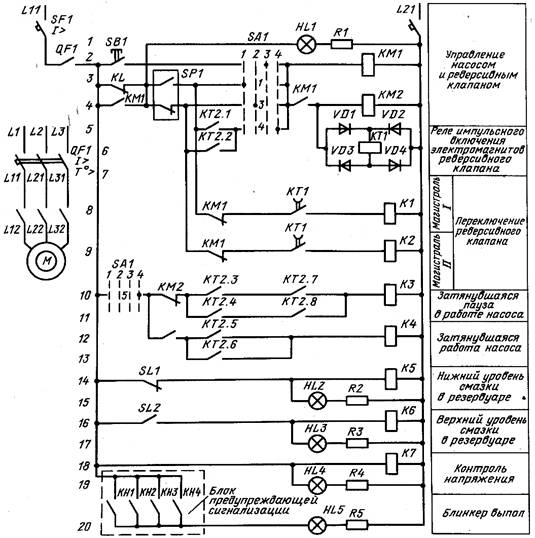

Схема электрическая принципиальная определяет полный состав элементов изделия и дает детальное представление о принципе работы изделия. Принципиальная схема служит основой для разработки других конструкторских документов - схемы соединений и расположения, чертежей конструкции изделия - и является наиболее полным документом для изучения принципа работы изделия. На принципиальной схеме изображают все электрические элементы и устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все электрические связи между ними, а также электрические элементы, которыми заканчиваются входные и выходные цепи (разъемы, зажимы и т.п.). Элементы изображают в виде условных графических обозначений, установленных ГОСТ и ЕСКД. Построение схемы осуществляется разнесенным и совмещенным способами. Разнесенным способом выполняют схемы автоматики и электрооборудования (т. е. схемы, содержащие много контакторов, реле и различных контактов). При выполнении таких схем рекомендуется пользоваться строчным способом, располагая условные графические обозначения элементов, входящих в одну цепь, последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи одну под другой таким образом, чтобы изображения этих цепей образовали параллельные строки (горизонтальные или вертикальные). При выполнении схемы строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами, указывать назначение цепей. На рис, 4.4представлена электрическая принципиальная схема устройства смазки (основная надпись и перечень элементов условно не показаны). Схема цепей управления выполнена строчным способом. Строки пронумерованы, на свободном поле схемы помещены надписи, поясняющие назначение отдельных цепей. Элементы схемы - реле и выключатели - выполнены разнесенным способом. Контакты, относящиеся к определенному типу реле, обозначены согласно ГОСТ 2.710-81. Силовые цепи и электрические элементы силовых цепей выделены утолщенной линией. На принципиальных схемах (кроме схем радиоэлектроники и вычислительной техники) допускается обозначать электрические цепи по ГОСТ 2.709-72. Маркировка участков цепи служит для их опознания и отражает функциональное назначение электрической схемы. Цепи маркируют независимо от нумерации входных и выходных элементов машин, аппаратов, приборов. Последовательность маркировки должна определяться от источника питания к потребителю, а разветвляющиеся участки цепи маркируют сверху вниз в направлении слева направо. При маркировке цепей допускается оставлять резервные номера. Обозначения цепей производят прописными буквами латинского алфавита и арабскими цифрами. Силовые цепи маркируют буквами, обозначающими фазы, и последовательными числами. Фазы переменного тока обозначают: – участки цепи первой фазы L1 – L11, L12, L1З и т. д.; – участки цепи второй фазы L2 – L21, L22, L23 и т. д.; – участки цепи третьей фазы L3 – L31, L32, L33 и т. д. Допускается, если это не вызовет ошибочного подключения, обозначать фазы буквами А, В, С. Участки цепей положительной полярности обозначают нечетными числами, отрицательной – четными. В цепях управления, защиты, автоматики, сигнализации и измерения применяют сквозную нумерацию последовательными числами в пределах изделия. Участки цепи, разделенные контактами аппаратов, обмотками реле, приборов, машин, резисторами и другими элементами, должны иметь разную маркировку. Участки цепи, проходящие через разъемные, разборные или неразборные контактные соединения, должны иметь одинаковые обозначения. На схеме обозначения проставляют около концов или в середине участка цепи слева от изображения цепи или над изображением цепи. На рис. 4.4 показана маркировка силовых цепей трехфазного тока.

Рис.4.4. Схема электрическая принципиальная устройства смазки.

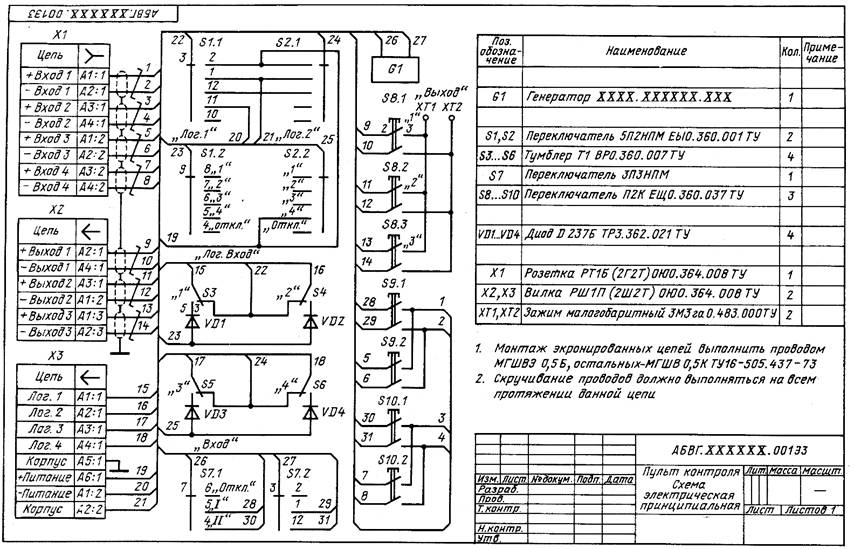

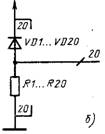

Принципиальные схемы могут выполняться в много линейном или однолинейном представлении. Однолинейное изображение силовой части протяжного станка дано на рис. 4.5. Силовые цепи обозначены в соответствии с ГОСТ 2.709-72. Тепловые реле КК1 и КК2 включены в фазы 1-1 и L3. В целях упрощения схемы применяют групповые линии связи на рис. 4.6 представлена схема электрическая принципиальная пульта контроля, в которой применение линий групповой связи значительно упрощает графику схемы. Каждая линия связи в месте слияния и разветвления обозначена последовательными номерами, что позволяет легко читать схему. Номер присваивают сверху вниз в направлении слева направо. На рис.4.7 изображена схема электрическая принципиальная устройства, в которое входят цепочки элементов V D и R, соединенные параллельно. При выполнении схемы применен способ упрощенного изображения нескольких одинаковых элементов, соединенных параллельно. Линии связи, идущие от средней точки между этими элементами, выполнены в однолинейном представлении, обозначены порядковыми

Рис.4.5. Способы представления силовых цепей: а – многолинейное представление; б – однолинейное представление.

номерами (1. ..20). Линия групповой связи показана утолщенной линией. Разветвления от групповой линии связи изображены под углом 450 к ней и обозначены. Каждая из них имеет однозначный адрес присоединения. Такой прием значительно упрощает графику схемы. На рис. 4.8 для сравнения показано много линейное представление фрагмента этой схемы. Каждый элемент или устройство, изображенные на схеме, должны иметь позиционное буквенно-цифровое обозначение в соответствии с требованиями гост 2.710-81. Позиционные обозначения элементам следует присваивать в пределах изделия (рис. 4.9, 4.10). Порядковые номера элементам и устройствам присваивают, начиная с единицы в пределах группы элементов, имеющих одинаковые буквенные позиционные обозначения, например Rl, R2 и т. д., Сl, С2 и т. д. Порядковые номера присваивают в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо. Позиционные обозначения проставляют рядом с графическим обозначением с правой стороны или над ним. При изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом его позиционное обозначение проставляют около каждой составной части. На рис. 4.6 переключатели S1, S2, S5, S8 ... S10 изображены разнесенным способом, обозначения присвоены каждой составной части, например S1.1, S1.2- составные части переключателя S1; S5.1, S5.2, S5.3 – составные части переключателя S5. На схеме переключателей кроме позиционного обозначения следует указывать обозначения контактов (выводов), нанесенные на изделие или установленные в их документации. Допускается условно присваивать выводам обозначения на схеме, при этом на поле схемы следует дать соответствующее указание (рис. 4.11). При разнесенном способе изображения схемы эти обозначения следует указывать на каждой составной части элементов, при этом, если на схеме представлено несколько одинаковых элементов, обозначение контактов допускается наносить только на изображении одного из элементов (см. рис. 4.6, 4.9). Обозначение контактов допускается записывать с квалифицирующим символом по гост 2.710-81. Надписи и знаки, предназначенные для нанесения на изделие, на схеме заключают в кавычки (см. рис. 4.6). На принципиальной схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей изделия (частоту, напряжение, ток, сопротивление, индуктивность и т. п.). Допускается указывать адреса внешних соединений (если они заведомо определены), например А – Х3:5, т. е. выходной контакт должен быть соединен с 5 контактом разъема Х3 устройства А, или «Прибор А», если такая надпись обеспечивает однозначность присоединения. Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещаемые вместо условных графических обозначений входных и выходных элементов – разъемов, плат и т. д. Порядок расположения контактов в таблице определяется удобством построения схемы. Размеры и форма таблицы ГОСТом не устанавливаются. При отсутствии характеристик входных и выходных цепей или адресов их внешнего присоединения в таблице не приводят графу с этими данными. При необходимости допускается вводить в таблицу дополнительные графы. Каждой таблице присваивают позиционное обозначение элемента, вместо условного графического обозначения которого она помещена. Допускается сохранять условные графические обозначения входных и выходных элементов - разъемов, плат и т. п. (см. рис. 4.9). Различные варианты обозначений таблиц входных и выходных элементов приведены на рис. 4.6, 4.7. Таблицы входных и выходных цепей могут быть выполнены разнесенным способом (рис. 4.11), при этом головка таблицы при водится только на одном из изображений. В графе «Конт.» допускается проставлять несколько последовательных номеров контактов в случае, если они соединены между собой. На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия. Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов (см. рис. 4.10) . При проектировании изделия, в которое входят несколько разных устройств, на каждое из них рекомендуется выполнять самостоятельную принципиальную схему. Если такие устройства могут быть применены в других изделиях или самостоятельно, выполнение отдельных принципиальных схем для них является обязательным При оформлении принципиальной схемы изделия, в состав которого входят устройства, имеющие самостоятельные принципиальные схемы, каждое такое устройство рассматривают как элемент схемы изделия, присваивают ему позиционное обозначение, изображают в виде прямоугольника или условного графического обозначения, записывают в перечень элементов в одну строку. На схеме изделия в прямоугольники, изображающие устройства, допускается помещать электрические схемы этих устройств. Если в изделие входят несколько одинаковых устройств, то схему устройства рекомендуется помещать на свободном поле схемы изделия с соответствующей надписью «Схема АБВГ.ХХХХХХ.156.Э3» (рис. 4.12). В перечень элементов (рис. 4.13) элементы этой схемы не включают. При изображении устройств, имеющих самостоятельную принципиальную схему, допускается вместо условных графических обозначений входных и выходных элементов помещать таблицы с характеристиками входных и выходных цепей (рис. 4.14). Знаком * отмечены устройства, включаемые попеременно. На рис. 4.14 показано упрощенное соединение нескольких одинаковых элементов (Н 1... Н4), соединенных последовательно. Если в изделие входят несколько одинаковых устройств, не имеющих самостоятельных принципиальных схем или одинаковых функциональных групп, то на схеме изделия допускается не повторять схемы этих устройств. При этом устройство или

Рис.4.6. Пульт контроля. Схема электрическая принципиальная.

Рис.4.7. Устройство1. Схема электрическая принципиальная.

Рис. 4.8. Упрощенное изображение цепочки VD,R: а – развернутое; б – упрощенное изображение.

функциональную группу изображают в виде прямоугольника, а схему такого устройства изображают внутри одного из прямоугольников (рис. 4.11) или помещают на поле схемы с соответствующей надписью. На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, допускается позиционные обозначения элементам присваивать в пределах каждого устройства после элементов, не входящих в устройства. Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную группу), начинают с соответствующего заголовка. Заголовок записывают в графе «Наименование» и подчеркивают. Если в изделии имеются элементы, не входящие в устройства, то при заполнении перечня вначале записывают эти элементы без заголовка (см. рис. 4.11... 4.13). Если в изделии имеется несколько одинаковых устройств или функциональных групп, то в перечне указывают количество элементов, входящих в одно устройство. Общее количество одинаковых устройств (функциональных групп) указывают в графе «Кол.» на одной строке с заголовком (см. рис. 4.11). При выполнении принципиальной схемы на поле схемы допускается помещать различные текстовые данные: · указания о марках, сечениях и расцветках проводов и кабелей, которыми должны быть выполнены соединения элементов; · указания о требованиях к электрическому монтажу данного изделия (см. рис. 4.9, 4.14); · указания о назначении отдельных цепей для схем, выполненныx строчным способом (см. рис. 4.4). При выполнении схем на нескольких листах следует выполнять следующие требования: при присвоении элементам позиционных обозначений соблюдать сквозную нумерацию в пределах изделия, выполнять общий перечень элементов.

Рис.4.9. Блок питания. Схема электрическая принципиальная.

Рис.4.10. Блок питания. Перечень элементов.

Рис. 4.11. Модуль П. Схема электрическая принципиальная.

Рис.4.12. Усилитель УС2. Схема электрическая принципиальная.

Рис.4.13. Усилитель УС2. Перечень элементов.

Рис. 4.14. Стойка М. Схема электрическая принципиальная 5 РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Сущность печатного монтажа заключается в нанесении на изоляционное основание тонких электропроводящих покрытий, выполняющих функции монтажных проводов и элементов схемы - резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, контактных деталей и др. Ниже приведены основные термины, которые будут использованы при изложении материала. Печатный проводник – участок токопроводящего покрытия, нанесенного на изоляционное основание, выполняющий функции обычного монтажного провода. Печатный, монтаж – система печатных проводников, обеспечивающих электрическое соединение элементов схемы. Печатная плата – изоляционное основание с нанесенным на нем печатным монтажом. Навесные элементы – объемные электро- и радио элементы, установленные и закрепленные на печатной плате способом пайки и имеющие электрический контакт с печатными проводниками. Контактная площадка – металлизированный участок вокруг монтажного отверстия, имеющий электрический контакт с печатным проводником и обеспечивающий электрическое соединение навесных элементов схемы с печатным монтажом. Монтажное отверстие – отверстие в печатной плате, предназначенное для закрепления выводов навесных элементов и электрического соединения их с печатными проводниками. Координатная сетка – сетка, наносимая на изображение платы и служащая для определения положения монтажных отверстий, печатных проводников и других элементов платы. Шаг координатной сетки – расстояние между соседними линиями координатной сетки. Шаг координатной сетки должен быть кратным 0,625 мм (0,625; 1,25; 1,875; 2,5 и т. д.) Узел координатной сетки – точка пересечения линий координатной сетки. Свободные места – участки печатной платы, где при размещении проводников могут быть выдержаны рекомендуемые значения ширины проводников и расстояния между проводниками и контактными площадками. Узкие места – участки печатной платы, где при размещении проводников, ширина проводников, расстояния между ними и контактными площадками выполняются меньше рекомендуемых (вплоть до минимально допустимых). Печатный блок – печатная плата с печатной схемой, навесными элементами и другими деталями, прошедшая все стадии изготовления. Конструкторская документация на печатные платы и блоки оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109–73, ГОСТ 2.417–68 и действующими нормативно-техническими документами. Чертеж печатной платы односторонней или двусторонней классифицируется как чертеж детали. Чертеж печатной платы должен содержать все сведения, необходимые для ее изготовления и контроля: изображение печатной платы со стороны печатного монтажа; размеры, предельные отклонения и шероховатость поверхностей печатной платы и всех ее элементов (отверстий, проводников), а также размеры расстояний между ними; необходимые технические требования; сведения о материале. Размеры каждой стороны печатной платы должны быть кратными 2,5 при длине до 100 мм, 5 при длине до 350 мм, 20 при длине более 350 мм. Максимальный размер любой из сторон печатной платы не должен превышать 470 мм. Соотношение линейных размеров сторон печатной платы должно быть не более 3:1 и выбирается из ряда 1:1; 1:2; 2:3; 2:5. Толщину плат определяют исходя из механических требований, предъявляемых к конструкции печатного блока, с учетом метода изготовления. Рекомендуются платы толщиной 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм. Чертежи печатных плат выполняют в натуральную величину или с увеличением 2:1, 4:1, 5:1, 10:1. Разработку чертежа печатной платы начинают с нанесения координатной сетки. За основной шаг прямоугoльной координатной сетки по ГОСТ 10317–79 принимается 2,5 мм. Для малогабаритной аппаратуры и в технически обоснованных случаях допускается применять дополнительные шаги 1,25 и 0,625 мм. Центры всех отверстий на печатной плате должны располагаться в узлах координатной сетки. Если из-за конструктивных особенностей навесного элемента этого сделать нельзя, то центры отверстий располагают согласно указаниям чертежа на этот элемент. Такое расположение центров отверстий используют для ламповых панелей, малогабаритных реле, разъемов и других элементов. При этом должны соблюдаться следующие требования: центр одного из отверстий, принятого за основное, должен быть расположен в узле координатной сетки; центры остальных отверстий нужно по возможности располагать на вертикальных или горизонтальных линиях координатной сетки.

Диаметры монтажных и переходных металлизированных и не металлизированных отверстий выбирают из ряда (0,2); 0,4; (0,5); 0,6; (0,7); 0,8; (0,9); 1,0; (1,2); 1,3; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; (2,4); (2,6); (2,8); (3,0). Диаметры, не взятые в скобки, являются предпочтительными. Не рекомендуется на одной печатной плате иметь более трех различных диаметров отверстий. Диаметры металлизированных отверстий выбирают в зависимости от диаметров выводов навесных элементов и толщины платы, а диаметры не металлизированных отверстий – в зависимости от диаметров выводов навесных элементов, устанавливаемых в эти отверстия (табл. 5.1).

Рис.5.1. Изображение отверстий. Таблица 5.1

Необходимость зенковки монтажных и переходных отверстий диктуется конкретными конструктивными требованиями и методом изготовления платы. При применении других диаметров металлизированных отверстий по ГОСТ 10317–79 разница между диаметром металлизированного отверстия и диаметром вывода должна быть не более 0,4 мм для выводов диаметром от 0,4 до 0,8 мм и 0,6 мм для выводов диаметром свыше 0,8 мм. Шepoxoватость поверхности монтажных не металлизированных отверстий и торцов печатных плат должна быть ≤ Rz80 по ГОСТ 2789 –73. Шeроховатость поверхности монтажных и переходных металлизированных отверстий ≤ Rz 40. Для упрощения графики платы отверстия показывают окружностями одинакового диаметра с обозначением по табл.5.2 (по ОСТ 27 – 72 – 694 – 834) .

Таблица 5.2

При выполнении отверстий таким способом на поле чертежа помещают таблицу отверстий (рис. 5.2). Размеры граф и форма таблицы ГОСТом не устанавливаются.

Рис. 5.2. Таблица отверстий

Все монтажные отверстия должны иметь контактные площадки. Форма контактной площадки может быть произвольной, круглой, прямоугольной или близкой к ним. Центр контактной площадки симметричной формы должен совпадать с центром монтажного отверстия, для контактных площадок прямоугольной и овальной форм центр монтажного отверстия может быть смещен (рис. 5.3 ).

Рис.5.3. Изображение контактных площадок.

Круглые контактные площадки и отверстия с зенковкой изображают одной окружностью, диаметр которой должен соответствовать минимальному размеру контактной площадки. Размер диаметра контактных площадок следует указывать в технических требованиях чертежа. При наличии на плате контактных площадок, не оговоренных размерами, или по форме, отличных от круглых, допускается все контактные площадки изображать окружностью, равной диаметру отверстия. Форму и размеры следует задавать записью в технических требованиях «Форма контактных площадок произвольная, bтiп = ... мм». Для простановки размеров групповых контактных площадок рекомендуется вынести изображение контактной группы в увеличенном масштабе с простановкой необходимых размеров на поле чертежа (рис.5.4 ).

Рис. 5.4. Изображение контактной группы.

Рекомендуется делать плавный переход контактной площадки в проводник. При этом ось симметрии печатного проводника должна быть перпендикулярна касательной к контуру контактной площадки или самому контуру контактной площадки (рис. 3.5).

Рис.5.5. Изображение контактной площадки с проводником

|

||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-30; просмотров: 470. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

На рис.3.1 показано расположение отверстий на печатной плате.

На рис.3.1 показано расположение отверстий на печатной плате.