Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Правовосстановительные, правообеспечительные.Стр 1 из 2Следующая ⇒ Санкция. 1. Гипотеза (предположение) - элемент нормы права, указывающий на условия ее действия, применения (время, место, субъектный состав и т.п.), которые определяются путем закрепления юридических фактов. 2. Диспозиция (юридическое расположение сторон) - элемент нормы права, определяющий модель поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических фактов. 3. Санкция - элемент нормы права, предусматривающий определение последствия для субъекта, реализующего диспозицию. Они могут быть как негативными, неблагоприятными - меры наказания (лишение свободы, штраф, неустойка и т.д.), так и позитивными - меры поощрения (премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей работником, государственная награда, условнодосрочное освобождение из мест лишения свободы и т.п.).

Классификация норм права. Выделяют следующие основные виды правовых норм: 1) в зависимости от содержания они подразделяются на:исходные нормы, которые определяют основы правового регулирования общественных отношений, его цели, задачи, пределы, направления (это, например, декларативные нормы, провозглашающие принципы; дефинитивные нормы,содержащие определения конкретных юридических понятий, и т.п.); общие нормы, которые присущи общей части той или иной отрасли права и распространяются на все или большую часть институтов соответствующей отрасли права; специальные нормы, которые относятся к отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют какой-либо определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им особенностей и т.д.  2) в зависимости от предмета правового регулирования - на конституционные, гражданские, административные, земельные и т.п.; 3) в зависимости от их характера - на материальные(уголовные, аграрные, экологические и пр.) и процессуальные (уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные); 4) в зависимости от методов правового регулирования делятся на: императивные(содержащие властные предписания); диспозитивные (содержащие свободу усмотрения); поощрительные (стимулирующие социально полезное поведение); рекомендательные (предлагающие наиболее приемлемый для государства и общества вариант поведения); 5) в зависимости от времени действия - на постоянные(содержащиеся в законах) и временные(указ Президента о введении чрезвычайного положения в определенном регионе в связи со стихийным бедствием); 6) в зависимости от функций - на регулятивные(предписания, устанавливающие права и обязанности участников правоотношений, например, нормы конституции, закрепляющие права и обязанности граждан, президента, правительства и т.д.) и охранительные(направленные на защиту нарушенных субъективных прав); 7) в зависимости от круга лиц, на которых распространяется действие норм, - на общераспространенные (действуют в отношении всех граждан, например, нормы Конституции РФ) и специально распространенные(действуют только в отношении определенной категории лиц - пенсионеров, военнослужащих, учащихся и т.д.); 8) в зависимости от степени определенности элементов правовой нормы - на абсолютно определенные (точно определяющие права и обязанности участников правоотношения, условия своего действия, последствия несоблюдения предписаний нормы); относительно определенные(устанавливающие возможные варианты поведения) и альтернативные (закрепляющие несколько возможных вариантов действия, из которых необходимо выбрать один с учетом конкретных обстоятельств;); 9) в зависимости от сферы действия - на общефедеральные (действуют на территории всей страны, например нормы Уголовно-исполнительного кодекса РФ), региональные (действуют на территории субъектов РФ - в республиках, краях, областях и т.п.) и локальные (действуют на территории конкретного предприятия, учреждения, организации); 10) в зависимости от юридической силы - на правовые нормы законов и подзаконных актов; 11) в зависимости от способа правового регулирования - на управомочивающие(предоставляющие возможность совершать определенные действия), обязывающие (предписывающие лицам совершить те или иные положительные действия, например возместить убытки, уплатить квартплату, возвратить в библиотеку книги) и запрещающие (не разрешающие производить определенные действия, например нарушать правила дорожного движения, совершать хищения); 12) в зависимости от субъектов правотворчества - на нормы, принятые государственными (законодательными, исполнительными) органамии негосударственными структурами (народом на референдуме либо органами местного самоуправления).

Правоотношения – это урегулированные правом 1.Они возникают, изменяются или прекращаются только на основе правовых норм, которыенепосредственно порождают (вызывают к жизни) правоотношения и реализуются через них. Между этимиявлениями существует причинно-следственная связь. Нет нормы - нет и правоотношения. 2.Субъекты правовых отношений взаимосвязаны юридическими правами и обязанностями, которыев правовой науке принято называть субъективными. Эта связь, собственно, и есть правоотношение, врамках которого праву одной стороны корреспондирует (соответствует) обязанность другой, и наоборот.Их можно назвать встречными. Участники правоотношения выступают по отношению друг к другу какуправомоченные и правообязанные люди, интересы одного могут быть реализованы лишь черезпосредство другого. 4. Правоотношения, как и право, на базе которого они возникают, охраняются государством. Другиеотношения такой защиты не имеют. 5. Правовые отношения отличаются индивидуализированностью субъектов, строгой

Классификация правоотношений. По отраслевому признаку:государственные, административные, финансовые,гражданские, трудовые, семейныеи т.д. - возникают из правомерных действий субъектов; Различают регулятивные и охранительные правоотношения.- из противоправных, связанных с По степени конкретизациии и субъектному составу правоотношения подразделяются на По характеру обязанностей правоотношения подразделяются на активные и пассивные. В активных- обязанность заключается в необходимости совершить определенные действия в пользу Различают простые правоотношения(между двумя субъектами) и сложные(между несколькими илидаже неограниченным числом); кратковременные и долговременные.

Структура правоотношения.

Субъекты правоотношений: понятие и виды.

Индивидуальные(физические лица:а) гражданеРоссийской Федерации; б) иностранцы; в) лица без гражданства (апатриды); г) лица с двойнымгражданством (бипатриды); Коллективные (юридические лица):

Правосубъектность: понятие и структура.

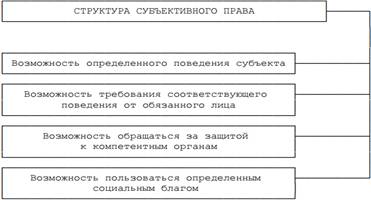

Включает в себя четыре элемента: 1)

Правоспособность: понятие, порядок приобретения и утраты. Под правоспособностью понимаетсяпризнаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь предусмотренные законом права иобязанности, способность быть их носителем. Правоспособностью в равной мереобладают все граждане без исключения, она возникает в моментих рождения и прекращается сосмертью. Правоспособность - не естественное, а общественно-правовое качествосубъектов, носящее абсолютный, универсальный характер. Оно вытекает из международных пактов оправах человека, принципов гуманизма, свободы, справедливости. Обязанность каждого государства - Отличие правоспособности от субъективного права состоит в том, что она: а) неотделима отличности, нельзя человека лишить правоспособности, "отобрать", "отнять" ее у него или ограничить; б) независит от пола, возраста, профессии, национальности, места жительства, имущественного положения ииных жизненных обстоятельств; в) непередаваема, ее нельзя делегировать другим; г) по отношению ксубъективному праву она первична, исходна, играет роль предпосылки; д) субъективное право конкретно,а правоспособность абстрактна. Различают общую(представляет собой принципиальную возможность лица иметь любые права и обязанностииз числа предусмотренных действующим законодательством), отраслевую (отраслевая правоспособность дает возможность приобретать права в тех или иных отраслях права) и специальную правоспособность (должностная, профессиональная правоспособность — это такая правоспособность,при которой требуются специальные познания или талант.)

Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты. Под дееспособностью понимается не только возможность субъекта иметь права и обязанности, но испособность осуществлять их своими личными действиями, отвечать за последствия, быть участникомправовых отношений. Дееспособность зависит от возраста и психического состояния лица, в то время какправоспособность не зависит от указанных обстоятельств. Дееспособность в полном объеме наступает смомента совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста.

Объектом правового отношения выступает то, на что направлены субъективные права и в зависимости от характера и видов правоотношений (с входящими в них субъективными

1. Материальные блага (вещи, предметы, ценности). Характерны главным образом для 2. Нематериальные личные блага (жизнь, честь, здоровье, достоинство, свобода, безопасность, 5. Ценные бумаги, официальные документы (облигации, акции, векселя, лотерейные билеты,

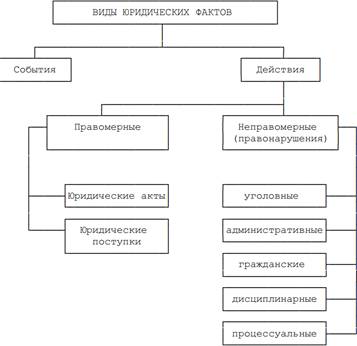

Юридические факты— это определенные жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с

По волевому признаку делятся на события и действия.События — это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей.Действия — это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими. Действия,в свою очередь, подразделяются на правомерные (поступление на работу или в вуз, выход на пенсию,регистрация брака) и неправомерные (все виды правонарушений).

Понятие и структура правового сознания. Правосознание определяется как совокупность взглядов, идей,представлений, а также чувств, эмоций, переживаний, выражающих отношение людей к действующемуили желаемому (допустимому) праву и другим правовым явлениям.

Индивидуальное правосознание представляет собой суждения о праве, отношение к праву По уровню (глубине) отражения правосознание делится на научное, или теоретическое, Научное (доктринальное) правосознание наиболее адекватно отражает фактическое положение дел Обыденное правосознание — это первичный его уровень, когда знания субъекта о праве

Понятие и структура правовой культуры. Под правовой культурой предлагается понимать "систему овеществленных и идеальных культурныхэлементов, относящихся к сфере действия права, и их отражение в сознании и поведении людей". В широком плане правовая культура охватывает все правовые ценности, существующие вданное время в данной стране. При этом не игнорируется и мировой опыт. Различают правовую культуру всего общества и правовуюкультуру отдельного индивида, культуру различных слоев и групп населения, должностных лиц, ПК включает в себя такие "показатели", какдостигнутый уровень правового сознания, полноценное законодательство, развитую правовую систему,эффективное независимое правосудие, широкий спектр прав и свобод гражданина и их гарантии,состояние законности и правопорядка, прочные правовые традиции, юридическую грамотность основноймассы населения, четкую работу правоохранительных органов, уважение законов и многое другое, чтоопределяет правовую жизнь и правовое развитие государства. Наиболее характерными чертами (слагаемыми) правовой культуры личности являются: 1)достаточно высокий (приемлемый) уровень правосознания; 2)знание действующих законов страны(незнание законов не освобождает человека от ответственности за их нарушение); 3)соблюдение,исполнение или использование этих законов, ибо одно только знание юридических предписаний не можетдать желаемого эффекта; 4)убеждение в необходимости, полезности, целесообразности законов и иныхправовых актов, внутреннее согласие с ними; 5)правильное понимание (осознание) своих прав иобязанностей, свободы и ответственности,своего положения (статуса) в обществе, нормвзаимоотношений с другими людьми, согражданами; 6)правовая активность, т.е. целенаправленнаяинициативная деятельность субъекта по пресечению правонарушений; противодействие беззаконию;поддержание правопорядка и законопослушания в обществе;

Понятие и формы реализации права. Непосредственная реализация права: общая характеристика.

Правореализация— это трансформация заложенных в юридических нормах требований в В науке различают четыре основные формы реализации права: 1) соблюдение; 2) использование; 3)

Применение как особая форма реализации права. Применение— это такой способ реализации права, который связан с властными действиями Применять нормы права— это значит применять власть, а нередко - принуждение, санкции, Характерные особенности применения права заключаются в следующем: 1)это - властно-императивная форма реализации права;

Правоприменительная деятельность: понятие и стадии.

Акты применения права: понятие и виды. Правоприменительный акт - один из видов правовых актов. Он определяется в юридической наукекак известный официальный документ, изданный компетентным органом или должностным лицом покакому-либо делу (вопросу) в отношении конкретного субъекта или субъектов на основе соответствующейправовой нормы. Наиболее характерные признаки (специфика) правоприменительных актов заключаются в

2) являются властными и обязательными для исполнения, поскольку исходят от государства либо сего согласия от общественных объединений, органов местного самоуправления, других структур иобразований (делегированные полномочия); за неисполнение таких актов могут последовать санкции; 3) не содержат в себе правовой нормы (общего правила поведения), поэтому не являются

Виды правоприменительных актов. По отраслевому признаку они подразделяются на уголовно-правовые, гражданско-правовые, По субъектам их издания- на акты судебных органов, арбитражных, прокурорских, следственных,контрольных; органов представительной и исполнительной власти, местного самоуправления; актыпрезидента, правительства, федеральных министерств и ведомств. правовосстановительные, правообеспечительные. По последствиям- на правообразующие, правопрекращающие и правоизменяющие (например, По форме выражения - на письменные и устные. По названию актыприменения права могут иметь форму указа, постановления, приказа,

Понятие и значение толкования права. Под толкованием понимается выяснение точного смысла, содержания толкуемой Задача и цель толкования заключается в том, чтобы установить подлинную волю Особое значение толкование приобретает при смене политического строя, когда, как правило, еще

Логическое толкование— это интерпретация нормы права на основе законов логики. Систематический способ означает, что норма права должна толковаться не изолированно, а в Историко-политическое толкование обязывает правоприменителя обратить внимание на те Специально-юридическое толкование обусловлено наличием в правовой науке и в Телеологические (целевое) толкование направлено на выяснение тех целей, которые преследовал Функциональное толкование. Известно, что правовые нормы, обладая некоторыми общими Толкование по объему подразделяется на три вида: буквальное (адекватное), ограничительное и Буквальное толкование— это такое толкование, при котором словесное выражение нормы права и

Пробелы в праве: понятие, условия возникновения, способы устранения и восполнения. Под пробелом в праве понимается отсутствие в нем нужной нормы, с помощью которой можно былобы разрешить возникший случай. различают пробелы:первоначальные ("недосмотр законодателя") и последующие, В любом случае пробел в праве — это состояниенеурегулированности, неопределенности, а стало быть, и возможного своеволия, личного усмотрениячиновника. Выделяют также реальные и мнимыепробелы. Мнимый — это когда высказывается суждение о Пробелы в праве вызываются в основном следующими причинами: а) относительной"консервативностью" права по сравнению с более активной динамикой общественных отношений; б)несовершенством законов и юридической техники; в) бесконечным разнообразием реальной жизни; г)появлением новых отношений, которых не было в момент принятия той или иной нормы.

Первый и естественный путь полного устранения пробела - принятие новой нормы. Наиболее серьезный пробел— это когда нет ни соответствующей нормы права, ни правового

Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.

Правонарушение— это противоправное, виновное, наказуемое, общественно опасное деяние

Объект и объективная сторона правонарушения. Под объектом правонарушения понимается то, на что посягает правонарушитель, чему причиняетсянепосредственный вред, ущерб. Различают общий и специальные, или конкретные, объекты. В качествеобщего объекта выступают правопорядок, интересы государства и общества, существующий социально-экономический и политический строй, сложившиеся общественные отношения. Специальные объекты— это конкретные блага, ценности (жизнь, честь, здоровье человека, собственность, имущество,безопасность и т.д.). Любое правонарушение наносит урон как общему объекту, так и конкретному. Под объективной стороной правонарушения понимается совокупность его внешних признаков, а) само реальное волевое действие либо бездействие (деяние) б) противоправность действия либо бездействия. Данное условие означает, что тот или иной в) вредоносный результат, ущерб, общественная опасность. Без таких последствий поступок не г) прямая причинно-следственная связь между деянием и наступившим вредным результатом.

Субъект и субъективная сторона правонарушения. Под субъектом правонарушения понимается праводееспособное лицо, совершившее Под субъективной стороной правонарушения понимается психическое отношение субъекта к своемудеянию и его последствиям. Имеются в виду цели, мотивы, установки, которыми руководствовалсяправонарушитель, замышляя и осуществляя преступление. Они показывают антиобщественныеустремления злоумышленника, раскрывают социально-психологический механизм совершения уголовнонаказуемой акции. К субъективной стороне относят также предварительный сговор, сильное душевноеволнение, поведение после преступления. Субъективная сторона правонарушения отвечает на вопрос:как субъект относится к своему деянию, каковы были его побуждения.

Классификация (виды) правонарушений.

Преступления относятся к категории особо опасных и вредных для общества, они предусмотреныУголовным кодексом, посягают на наиболее значимые объекты, за их совершение применяются наиболее Проступки - менее опасны по своему характеру и последствиям, чем преступления. Они

Юридическую ответственность можно кратко определитькак необходимость для виновного лица подвергнуться мерамгосударственного воздействия, претерпетьопределенные отрицательные последствия; или как вид и меру принудительного лишения лицаизвестных благ.

Виды юридической ответственности. в основном по отраслевому признаку:

Основания, цели и функции юридической ответственности. Назначение юридической ответственности в самом общем виде - охрана конституционного строя,

Цели юридической ответственности наглядно проявляются в ее функциях, которые в какой-то мере

К основным принципам юридической ответственности относятся следующие: 2) принцип обоснованности предполагает, что ответственность должна быть следствием 3) принцип неотвратимости требует, чтобы ни одно правонарушение, тем более преступление, не 4) принцип справедливости - наказание должно соответствовать тяжести содеянного,

Понятие, признаки, принципы и требования законности. Под принципами законности понимаются исходные,основополагающие начала, характеризующие данное явление как с внутренней, так и внешней стороны. В принципах раскрываются социальное и функциональное назначение законности, ее сущность, роль иместо в обществе, связь с другими категориями (правом, политикой, культурой и т.д.). К основнымпринципам законности относятся следующие. 1. Принцип единства. Этот принцип направлен на эффективное противодействие местничеству, 2. Принцип недопустимости противопоставления законности и целесообразности. В процессе 3. Принцип неотвратимости наказания за нарушение законности. Давно подмечено, что соблюдение 4. Принцип верховенства закона. 5. Принцип защиты прав и свобод человека как приоритетной цели законности. |

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 484. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

Правоотношение: понятие, признаки.

Правоотношение: понятие, признаки.

Виды субъектов права. Субъекты права подразделяются прежде всего на:

Виды субъектов права. Субъекты права подразделяются прежде всего на: Правосубъектность— это возможность или способность лица быть субъектом права совсеми вытекающими отсюда последствиями.

Правосубъектность— это возможность или способность лица быть субъектом права совсеми вытекающими отсюда последствиями. Объекты правоотношений: понятие и виды.

Объекты правоотношений: понятие и виды. Юридические факты: понятие и виды. Фактический состав.

Юридические факты: понятие и виды. Фактический состав. Массовое— это когда определенные правовые взгляды, идеи, представления получают достаточно

Массовое— это когда определенные правовые взгляды, идеи, представления получают достаточно Под реализацией права понимается процесс воплощения юридических предписаний в правомерных

Под реализацией права понимается процесс воплощения юридических предписаний в правомерных

Способы и виды толкования права.

Способы и виды толкования права. Правонарушение: понятие и признаки.

Правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы.

Юридический состав правонарушения: понятие и элементы.

Понятие, признаки и виды юридической ответственности.

Понятие, признаки и виды юридической ответственности.