Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Подземные хранилища в истощенных газовых и газоконденсатных месторожденияхЛабораторная работа №1 Буферный газ в подземном хранилище Цель работы: ознакомление с подземными хранилищами в пористых и проницаемых горных породах. Расчет активного и буферного объемов газа. Наилучшими ПХГ, сооруженными в пористых и проницаемых горных породах, предназначенными для регулирования сезонной неравномерности газопотребления, с экономической точки зрения являются хранилища, построенные на базе истощенных газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений. Это объясняется тем, что отпадает необходимость проведения геологоразведочных работ, так как известны основные физико-геологические и эксплуатационные параметры пласта-коллектора и его покрышки. Кроме того, на месторождении имеется определенное количество эксплуатационных скважин, а также наземный комплекс подготовки газа к транспорту, которые в дальнейшем используются для целей подземного хранения газа. Строительство ПХГ в истощенном месторождении осуществляется в два этапа. На первом этапе проводится промышленное заполнение хранилища газом, на втором - циклическая эксплуатация. Эксплуатация подземного хранилища газа, созданного в пористых, проницаемых горных породах осуществляется следующим образом (рис. 1).

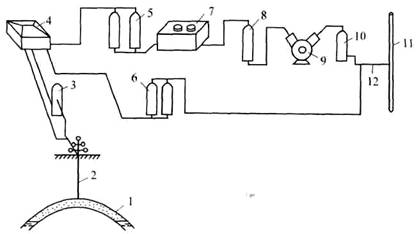

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема эксплуатации подземного хранилища газа: 1 - газовый пласт; 2 - газовая скважина; 3 - сепаратор; 4 - газораспределительный пункт; 5 - сепаратор (охлажденный газ); 6 - установка осушки газа: 7 - градирня; 8 - сепаратор (горячий газ); 9 - компрессор; 10 - пылеуловитель; 11 - магистральный газопровод; 12 - соединительный газопровод.  Исходные данные

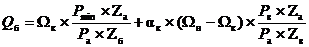

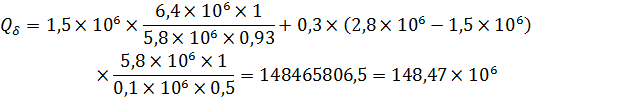

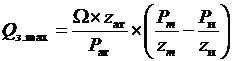

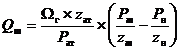

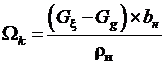

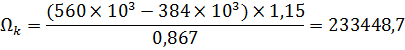

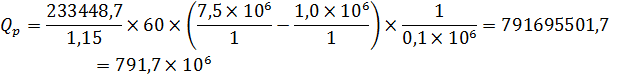

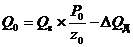

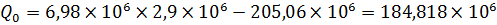

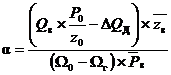

Определить объем буферного газа при годовом режиме эксплуатации, когда объем порового пространства остается постоянным и при упруговодонапорном режиме, используя исходные данные. 1. Определение объема буферного газа при годовом режиме эксплуатации хранилища, когда объем порового пространства остается постоянным:

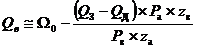

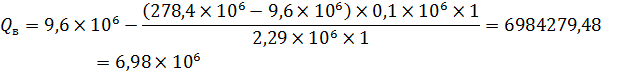

где Qб – объем буферного газа, приведенный к атмосферному давлению Pа и пластовой температуре Tпл , м3 Ω – объем порового пространства газонасыщенного коллектора, м3 Pmin – минимальное (буферное)давление в хранилище к концу периода отбора газа, МПа Zб – коэффициент сжимаемости природного газа при Pmin и Tпл.

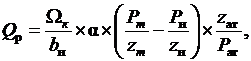

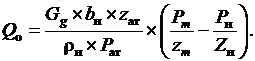

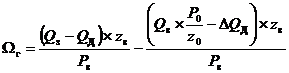

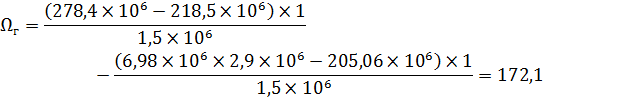

2. Определение объем буферного газа при упруговодонапорном режиме по формуле:

где Ωк и Ωн – соответственно начальный (до начала отбора газ) и конечный объем порового пространства залежи, м3 Pв – средневзвешенное по объему обводненной части порового пространства залежи давление, МПа Zв – коэффициент сжимаемости газа при Pв и Tпл αk– коэффициент объемной газонасыщенности обводненной зоны пласта в долях единицы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «Гомельский Государственный Технический Университет им. П.О. Сухого»

Лабораторная работа По дисциплине: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА» По теме: «Подземные хранилища газа в пористых и проницаемых горных породах»

Выполнил слушатель гр. ТН-16 Цотов А.А. Проверил ст. преподаватель Вальченко Н.А.

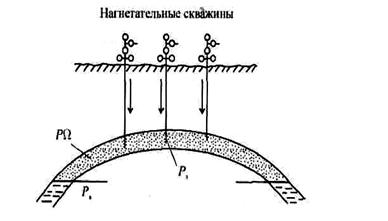

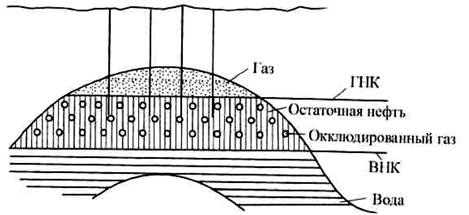

Гомель, 2017 Лабораторная работа №2 Подземные хранилища в истощенных газовых и газоконденсатных месторождениях Цель работы: ознакомление с подземными хранилищами в истощенных газовых и газоконденсатных месторождениях. Определение основных технологических параметров. Истощенные газовые и газоконденсатные месторождения во многих случаях являются наилучшими объектами для создания в них подземных хранилищ природного газа. Месторождение полностью разведано, известны геометрические размеры и форма площади газоносности, геолого-физические параметры пласта, начальные давления, температура и состав газа, изменение во времени дебитов скважин, режим эксплуатации скважин, герметичность покрышки. На месторождении имеется определенный фонд эксплуатационных и наблюдательных скважин, промысловые сооружения для получения товарного газа. При проектировании подземного хранилища в истощенных газовых и газоконденсатных месторождениях необходимо определить: максимально допустимое и минимально необходимое давление газа в хранилище, объем активного и буферного газов, число нагнетательно-эксплуатационных скважин, тип компрессорного агрегата и общую мощность компрессорной станции, тип и размер оборудования для очистки т осушки газа. Для разработки технологического проекта эксплуатации ПХГ, созданного на базе истощенного газового месторождения пластового типа (рис.2), кроме вышеперечисленных известных параметров, имеющих общепромысловый характер, необходимо знать параметры, относящиеся к эксплуатации хранилища. В основном они относятся к процессам закачки и отбора газа из хранилища.

Рис. 2. Схема истощенной газовой залежи пластового типа Основными технологическими параметрами процесса закачки газа являются: максимальный объем газа, который можно закачать в хранилище, изменение во времени давлений в хранилище, на забоях и устьях нагнетательных скважин, необходимое число компрессоров для закачки газа и др. Основными технологическими параметрами процесса отбора газа из хранилища, которые необходимо дополнительно определить, являются: пластовое и забойное давление газа, потребное число эксплуатационных скважин и их дебит. Объем закачанного газа на момент времени τ, приведенный к атмосферному давлению и пластовой температуре, можно определить по уравнению

где

Исходные данные

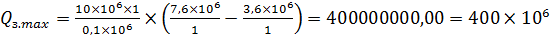

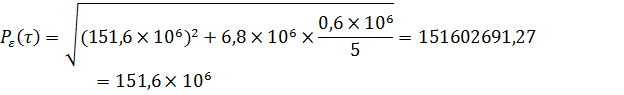

Определить максимальный объем газа в хранилище, максимальное забойное и устьевое давление в конце периода закачки, необходимое число поршневых компрессоров, используя исходные данные 1. Определение максимального объема закачанного газа, приводящего пластовое давление газа к максимально допустимой величине по формуле

где

Pm– максимально допустимое давление газа в хранилище, МПа;

zm- коэффициент сжимаемости газа при Pmи Tm zат- коэффициент сжимаемости газа при Pати Tат

2. Если принять темп закачки газа постоянным

где qз – темп закачки.

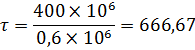

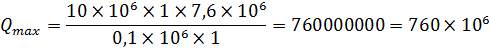

3. Определение максимального объема газа в хранилище по формуле

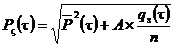

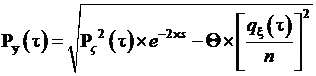

4. Определение забойного давления при линейном законе фильтрации, когда

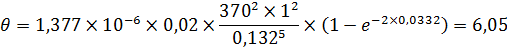

где для этого определим

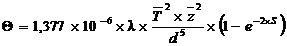

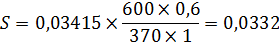

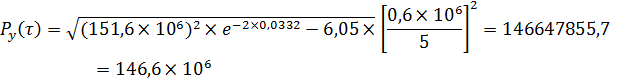

5. Определение давления на устье нагнетательных скважин с учетом потерь на трение в различные моменты времени по формуле:

где

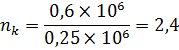

6. Определим необходимое число компрессоров для закачки газа в хранилище по формуле:

где

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «Гомельский Государственный Технический Университет им. П.О. Сухого»

Лабораторная работа По дисциплине: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА» По теме: «Подземные хранилища газа в пористых и проницаемых горных породах»

Выполнил слушатель гр. ТН-16 Цотов А.А. Проверил ст. преподаватель Вальченко Н.А.

Гомель, 2017 Лабораторная работа №3 «Подземные хранилища в выработанных нефтяных месторождениях» Цель работы: ознакомление с подземными хранилищами в выработанных нефтяных месторождениях. Определение объема газа в хранилище. Опыт эксплуатации выработанного нефтяного месторождения дает ценный материал для оценки возможности использования его в качестве подземного хранилища газа. Факт существования нефтяного месторождения свидетельствует о герметичности кровли. Кроме того, известны объемы добытой нефти, газа и воды, изменение давлений и дебитов по скважинам, геолого-физические параметры пласта-коллектора и физические свойства нефти, газа и воды. Для переоборудования нефтепромысла в подземное хранилище газа необходимо обследовать и отремонтировать старые заброшенные или негерметичные скважины, изучить состояние и герметичность шлейфов, промысловых нефтепродуктов и другого оборудования для возможности их использования в процессе подземного хранения газа, реконструировать промысловые газопроводы, построить новые установки для очистки и осушки газа, пробурить новые нагнетательно-эксплуатационные скважины. Параллельно проводятся исследования с целью определения производительности закачки и отбора нагнетательно-эксплуатационных скважин, режима работы хранилища, максимально возможного объема извлечения остаточной нефти, мероприятий по увеличению производительности скважин, изменения состава газа в процессе его хранения и отбора. В процессе подземного хранения газа в частично выработанной нефтяной залежи газ будет не только вытеснять нефть к забоям эксплуатационных скважин или к периферии залежи, но и растворять и испарять компоненты нефти и выносить их из пласта на поверхность. На процессы вытеснения, растворения и испарения нефти хранящимся газом влияют многие физико-геологические параметры пласта-коллектора, физические свойства нефти и газа, технологические параметры ПХГ. Расчеты параметров отбора газа из хранилища, созданного на базе истощенного нефтяного месторождения, аналогичны рассмотренным выше для хранилищ, созданных на базе истощенных газовых месторождений. Однако в этом случае коэффициенты фильтрационного сопротивления будут уменьшаться в процессе эксплуатации хранилища из-за уменьшения насыщенности порового пространства нефтью и связанной водой и увеличения газонасыщенной мощности. Максимальный объем газа, который можно закачать в выработанную нефтяную залежь при постоянном объеме порового пространства, состоит из трех объемов газа: закачанного в газовую шапку залежи, растворенного в оставшейся нефти, окклюдированного (рис. 3):

Рис. 3. Схематический разрез нефтяной залежи массивного типа в конце разработки Исходные данные

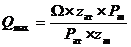

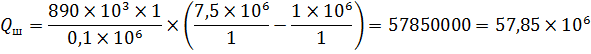

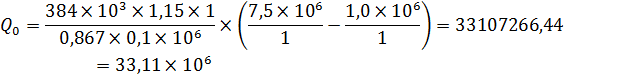

Определить общий объем газа, который можно закачать в частично выработанное нефтяное месторождение, используя исходные данные. 1. Объем газа, закачанного в газовую шапку залежи, вследствие которого давление газа повышается от Рн- начального до Рm- максимально допустимого значения, определяется по формуле:

где Ωг- объем порового пространства, занимаемый в залежи газовой шапкой, м3.

2. Объем газа, растворенного в оставшейся нефти, определяется по формуле:

где

3. Объем газа, который можно закачать в освободившееся поровое пространство залежи, т.е. объем окклюдированного газа, определяется по формуле:

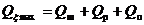

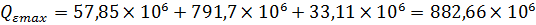

4. Максимальный объем газа, который можно закачать в хранилище, определяется по формуле:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «Гомельский Государственный Технический Университет им. П.О. Сухого»

Лабораторная работа По дисциплине: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА» По теме: «Подземные хранилища газа в пористых и проницаемых горных породах»

Выполнил слушатель гр. ТН-16 Цотов А.А. Проверил ст. преподаватель Вальченко Н.А.

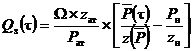

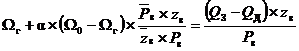

Гомель, 2017 Лабораторная работа №4 «Подземные хранилища в водонасыщенных коллекторах» Цель работы: изучение подземных хранилищ в водонасыщенных коллекторах. Уравнениебалансагаза в залежи. При проектировании ПХГ в ловушках водонасыщенных коллекторов существует опасность потерь газа через кровлю хранилища, каналы в цементном камне за колонной скважин, тектонические нарушения горных пород и другие возможные пути миграции газа. Поэтому в процессе разведки и опытной закачки газа необходимо: –доказать герметичность кровли ловушки, –рассчитать коэффициент проницаемости водонасыщенного коллектора, –определить остаточную водонасыщенность при вытеснении воды газом, –измерить или вычислить объемную газонасыщенность обводненной зоны при отборе газа, –определить продуктивные характеристики эксплуатационных скважин, –изучить прочность газонасыщенного коллектора –разработать мероприятия по укреплению призабойной зоны скважин. Во многих случаях в районах крупных центров газопотреблениянет выработанных газовых или нефтяных залежей, пригодных для создания подземных хранилищ газа. Однако в геологическом разрезе пород этих районов почти всегда имеются водонасыщенные пласты, в ловушках которых можно создать подземные хранилища газа. Промышленное освоение водоносных структур с целью подземного хранения природного газа началось в нашей стране с 50-х годов. Геолого-разведочные работы были начаты в 1956 году. В результате в 1959 году была начата закачка газа в первое хранилище газа в водоносном пласте. Основываясь на теории создания газохранилищ в малоамплитудных ловушках, в 1963 году было построено единственное в мире Гатчинское (под Санкт-Петербургом) газохранилище в горизонтальном пласте, расположенное там, где геологическими исследованиями структурные ловушки не выявлены. Обязательным условием эксплуатации подземного хранилища является наличие непроницаемого экрана в его кровле. Следовательно, в процессе разведки и опытной закачки газа необходимоопределить степень герметичности кровли, ловушки, а также рассчитать коэффициент проницаемости водонасыщенного коллектора, изучить егопрочностные свойства, определить продуктивные характеристики эксплуатационных скважин. Такие ПХГ обычно сооружаются путем оттеснения воды на периферию пласта-коллектора за счет упругих свойств воды и горной породы. Водоносная структура считается надежной для строительства ПХГ, если ее кровля представлена глинистыми породами мощностью 50-100 м. Однако на практике используются и менее мощные покрышки. На первой стадии сооружения хранилища, когда начинается разведочная закачка газа, в водоносном пласте отсутствует газовый объем. В этом случае закачка газа осуществляется через одну скважину, расположенную в куполе поднятия. Дополнительные скважины подключаются под закачку после подхода к ним газа. Этап промышленной закачки хранилища газом начинается при условиях, когда в пласте имеется достаточно большой объем газа. Поэтому этот этап характеризуется сочетанием процессов вытеснения воды из ловушки с параллельной эксплуатацией сооружаемого хранилища и изменения давления газа во времени. На этапе циклической эксплуатации хранилища, расположенного в водоносном пласте, необходимо определить максимальное, минимальное, среднее и текущее давление газа в пласте, а также вычислить максимальный, минимальный и средний объемы порового пространства, занятого газом. Знание максимальной величины необходимо для определения динамики расширения газового объема и выхода его за пределы ловушки. Минимальные значения указанных параметров необходимо знать для прогнозирования условия обводнения скважин. Уравнение баланса газа в залежи:

где ΩгиΩ0 – соответственно, текущий и начальный объемы порового пространства газонасыщенной части залежи, м3. α- коэффициент объемной газонасыщенности обводненной зоны в долях от эффективной пористости.

Qз и QД- соответственно начальные запасы газа и объем отобранного газа из залежи, приведенные к атмосферному давлению и пластовой температуре, в м3. (Т.е. все отношения P/z делить на Pат)

Рат(Ра) – нормальное давление газа, равное 1 ат. (техническая атмосфера) = 0,1 МПа z – коэффициент сжимаемости =1 Исходные данные

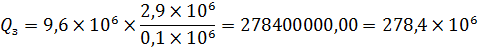

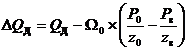

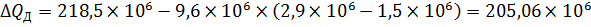

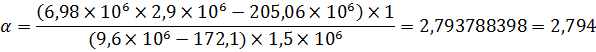

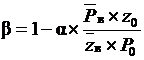

Определить коэффициент остаточной газонасыщенности и коэффициент газоотдачи подземного хранилища, используя исходные данные. 1. Определение объема вторгшейся воды в залежь

2. Определение объема добытого газа из обводненной части залежи за счет вторжения воды

где P0 / z0 – начальное приведенное давление в залежи, МПа.

3. Определение объема оставшегося газа в обводненной зоне

4. Определение объема чисто газонасыщенной части залежи

5. Определение коэффициента объемной газонасыщенности обводненной зоны

6. Определение коэффициента газоотдачи обводненной зоны

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 545. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |

,

,

, (1)

, (1)  - газонасыщенный объем порового пространства, м3;

- газонасыщенный объем порового пространства, м3; - коэффициент газонасыщенности;

- коэффициент газонасыщенности; - общий объем порового пространства пласта-коллектора, м3;

- общий объем порового пространства пласта-коллектора, м3;

- нормальное давление газа, равное 1 ат. (техническая атмосфера) = 0,1 МПа

- нормальное давление газа, равное 1 ат. (техническая атмосфера) = 0,1 МПа - средневзвешенное по газонасыщенному объему порового пространства пласта давление в момент времени

- средневзвешенное по газонасыщенному объему порового пространства пласта давление в момент времени  , МПа

, МПа - коэффициент сжимаемости газа при

- коэффициент сжимаемости газа при  и

и  ;

; - начальное давление газа в хранилище (до закачки газа), МПа;

- начальное давление газа в хранилище (до закачки газа), МПа; - коэффициент сжимаемости газа при

- коэффициент сжимаемости газа при

, МПа

, МПа

, м

, м

, K

, K

, м3/сут

, м3/сут

м3;

м3;  13,2 см;

13,2 см;  0,02;

0,02;  0,6;

0,6;  м3/сут,

м3/сут,  ;

;  ;

;  ;

; , м3 (1)

, м3 (1)  М3

М3 , то время закачки газа в хранилище можно определить по формуле

, то время закачки газа в хранилище можно определить по формуле , (2)

, (2)

, м3 (3)

, м3 (3)

, (4)

, (4) - коэффициент фильтрационного сопротивления, определяемый по данным исследования нагнетательных скважин при установившемся режиме.

- коэффициент фильтрационного сопротивления, определяемый по данным исследования нагнетательных скважин при установившемся режиме. ;

;

(5)

(5) , (6)

, (6)  , (7)

, (7)  - относительная плотность газа (по выводу);

- относительная плотность газа (по выводу); - средний по стволу коэффициент сжимаемости газа;

- средний по стволу коэффициент сжимаемости газа; - коэффициент сопротивления;

- коэффициент сопротивления; - диаметр фонтанных труб, м.

- диаметр фонтанных труб, м.

, (8)

, (8) - производительность одного компрессора, м3/сут.

- производительность одного компрессора, м3/сут.

(1)

(1)

, (1)

, (1)

(2)

(2) -объем порового пространства, занимаемый оставшейся нефтью в пласте, м3; Gζ- начальные запасы в пласте, кг; Gg- добытое количество нефти, кг; ρн- плотность нефти при стандартных условиях, кг/м3; bн- объемный коэффициент пластовой нефти; а- коэффициент растворимости газа в нефти, м3 /кг.

-объем порового пространства, занимаемый оставшейся нефтью в пласте, м3; Gζ- начальные запасы в пласте, кг; Gg- добытое количество нефти, кг; ρн- плотность нефти при стандартных условиях, кг/м3; bн- объемный коэффициент пластовой нефти; а- коэффициент растворимости газа в нефти, м3 /кг.

. (3)

. (3)

(4)

(4)

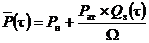

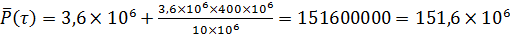

, (1)

, (1) - средневзвешенное приведенное давление в необводненной части залежи, кгс/см2.

- средневзвешенное приведенное давление в необводненной части залежи, кгс/см2. - средневзвешенное приведенное давление в обводненной части залежи, кгс/см2.

- средневзвешенное приведенное давление в обводненной части залежи, кгс/см2. , м3.

, м3. /

/  , МПа

, МПа

(1)

(1)

, (2)

, (2)

. (3)

. (3)

. (4)

. (4)

. (5)

. (5)

. (6)

. (6)