Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

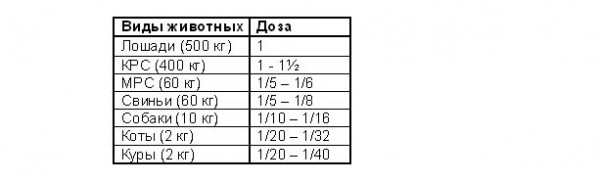

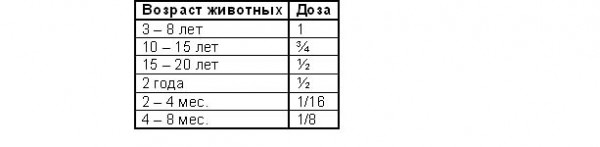

Дозы и дозирование лекарственных средств.Доза – количество лекарственного средства на один или несколько приемов. Различают разовую дозу – дозу на один прием, и курсовую дозу – дозу на весь курс лечения. Примерное дозирование лекарственных средств в зависимости:

2) От пола животного. Самцам дозу увеличивают на 10 – 25 %.

Но использовать лекарственные средства необходимо, строго соблюдая наставления по их применению, с учетом индивидуальной чувствительности. Глава VII. К вопросу об истории отечественного козоводства. Глава VII. К вопросу об истории отечественного козоводства. История. Археология. Сведения, представляемые имеющимися учебниками о развитии козоводства в нашей стране до 1917 года, чрезвычайно скупы и неопределенны. Чаще всего они ограничиваются парой фраз о том, что в дореволюционной России разведением коз занимались в основном крестьянские хозяйства, а также рабочие семьи, проживающие вблизи заводов и фабрик. Как ни удивительно, но и теперь продолжают замалчивать о том, какими темпами развивалась эта отрасль животноводства в период с 1905 по 1917 г. и какие результаты были достигнуты в течение этого совсем ничтожного промежутка времени. Но утверждать о том, что козоводство в нашей стране берет свое начало от князя С. П. Урусова, тоже на наш взгляд было бы неправильно, учитывая его слова о том, что эта отрасль является у нас не новой, а забытой.  История козоводства на территории нашей страны насчитывает несколько тысячелетий, отмеченных трудом множества замечательных мастеров, животноводов, ученых и меценатов, не щадивших сил и средств для развития данной отрасли. К сожалению, на наших далеких предков теперь принято смотреть свысока. Но это – оттого, что мы часто не осознаем проделанной ими работы. И наша беда в том, что мы уже не помним ни их имен, ни заслуг перед Отечеством. И сейчас мы, в наше тяжелейшее время, просто обязаны сделать все что в наших силах для того, чтобы вернуть Родине эти безвозвратно забытые имена. И только после этого мы сможем говорить о каком-либо культурном, национальном или экономическом возрождении. Еще одно общепринятое заблуждение заключается в представлении о древних народах, в том числе о нашем с Вами, как о неких обособленных и изолированных субстанциях, имеющих очень ограниченные связи с остальным миром. Это, к сожалению, продиктовано теперешним устройством наших государств. Многочисленные наскальные рисунки первобытных людей, на которых изображены стада безоаровых козлов, туров и козерогов, не убедительно ли свидетельствуют о том, что эти животные уже в те далекие времена являлись объектом не охоты, а разведения? И не пора ли на основании этого материала навсегда поставить точку в спорах о происхождении домашних коз? По свидетельству египетского писателя Синея, в Сирии домашние козы, крупный рогатый скот, собаки и кошки появились раньше, чем овцы и лошади. Г. Г. Зеленский и А. И. Чикалев ссылаются на данные археологии, согласно которым во многих местностях козы были одомашнены раньше овец, и найдены их ископаемые останки, относящиеся к каменному веку и периоду древних свайных построек. Яркий пример достижений животноводов далекой древности – ангорская коза, выведенная, как предполагают, на территории современной Туркмении где-то в V тыс. до н.э. и получившая широкое распространение в древнем Шумере 3000 – 4000 лет до нашей эры. Об этом пишет С. С. Мишарев (1963), ссылаясь на работу Салахатдина Бату «Новые данные по истории и происхождению ангорской козы» (1939), составленную на основе исследования большого исторического материала. Г. Г. Зеленский (1981) упоминает и других археологов, изучавших этот вопрос и пришедших к таким же выводам – Х. де-Женульяка, Б. Б. Пиотровского и Н. Д. Флаттера. Стилизованное изображение этих коз сохранилось на каменной плитке из Ниппура, о чем также упоминает Г. Г. Зеленский. Эти свидетельства, а также известное выражение о том, что «история начинается с Шумера», определенно указывают на то, что история козоводства начинается тогда же, когда история человечества. Из Библии и других исторических источников нам известно, что в странах Древнего мира 3 – 4 тысячелетия назад имелись специализированные козьи породы, что в свою очередь свидетельствует о должном развитии таких направлений, как селекция и племенная работа, а также технологии переработки продуктов животноводства. Если вспомнить, что южная граница нашей страны всегда представляла собой северный форпост античного мира, более того – житницу Римской, а позднее – Византийской империи, то можно с уверенностью сказать о том, что сельское хозяйство в этих краях находилось на высоком уровне развития, соответствующем передовым достижениям аграрной науки. О высоком уровне развития овцеводства у древних греков и римлян пишет проф. П. Н. Кулешов. Он подчеркивает, что в то время тонкорунные овцы пользовались содержанием лучшим, чем самые культурные породы настоящего времени. При этом многие породы грубошерстных овец были настолько молочны, что доились в течение 8 месяцев в году. Но не стоит связывать тогдашнее состояние козоводства только лишь с сельским хозяйством государств античного мира. Коза является одним из первых животных, одомашненных человеком, поэтому козоводство так или иначе было развито у всех народов, когда-либо населявших просторы нашей страны. Археологи при раскопках, относящихся к различным периодам древней истории, находят множество костей овец и коз, однако на основании этих находок трудно сделать какие-либо выводы, поскольку приходится иметь дело не со сколько-нибудь сохранившимися скелетами, а с кухонными остатками. При этом часто бывает и вовсе невозможно отличить овечьи кости от козьих.

Рис. 110. Ожерелье из кургана Большая Близница. Даже при беглом осмотре ожерелья из Большой Близницы можно заметить, что: На ожерелье изображены две овцы и девять коз. Причем изображены козы трех различных пород. Не означает ли это того, что козоводство в то время имело во всяком случае не меньшее хозяйственное значение чем овцеводство? Древний мастер изобразил коз с рогами типа безоарового козла вместе с козами с рогами типа «приска». Это показывает, что и в те далекие времена эти формы встречались одинаково часто, как мы это наблюдаем и в наше время. Если семь из изображенных коз и козлов относятся к молочному типу или к грубошерстному типу, то две оставшиеся поразительно напоминают представителей современной придонской породы. То, что место находки ожерелья находится в непосредственной близости к теперешнему ареалу придонских коз, может навести на мысль о том, что эта порода гораздо более древняя, нежели принято считать. Осмотр пекторали из Толстой Могилы наводит в свою очередь на следующие размышления: Здесь мы видим козочку с рогами типа маркура, т.е. винторогого козла. По всей видимости, в то время такие животные среди домашних коз встречались чаще, чем теперь. Поэтому, все же, не стоит, как это делают некоторые современные ученые, вычеркивать маркура из числа родоначальников домашней козы. |

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 357. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |