Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |

Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену.1. Этапы развития нейропсихологической науки. Нейропсихология — отрасль психологической науки, сложившаяся на стыке психологии, медицины (неврологии, нейрохирургии) и физиологии, изучающая мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга. В СССР основоположником нейропсихологии был А.Р. Лурия, который, развивая идеи Л. С. Выготского о социальной детерминации и системном строении высших психических функций, разработал теорию системной динамической локализации психических процессов, являющуюся теоретической основой нейропсихологии. Современная нейропсихология подразделяется на ряд направлений: клиническое, реабилитационное, экспериментальное, психофизиологическое, нейропсихология детского возраста.

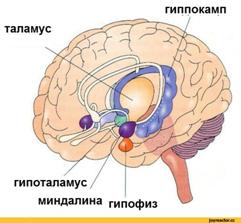

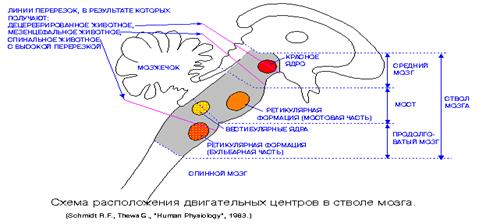

2. Концепция А.Р. Лурия о функциональных блоках головного мозга По Лурию,мозг может быть разделён на три основных блока, которые имеют собственное строение и роль в психическом функционировании: Энергетический, Приём, переработка и хранение информации, Программирование, регуляция и контроль за сознательной психической деятельностью. 1-й блок: энергетический.Функция энергетического блока состоит в регуляции общих изменений активации мозга (тонус мозга, уровень бодрствования) и локальных избирательных активационных изменений, необходимых для осуществления высших психических функций (память, мышление, речь, воображение). Энергетический блок включает в себя: · ретикулярная формация ствола мозга (участок ствола головного мозга и центральных отделов спинного мозга, состоящий из ретикулярных ядер и большой сети нейронов с разветвлёнными аксонами и дендритами, представляющий единый комплекс, осуществляющий активацию коры головного мозга и контролирующий рефлекторную деятельность спинного мозга). · неспецифические структуры среднего мозга · диэнцефальные отделы (промежуточный мозг). · лимбическая система (совокупность ряда структур головного мозга. Окутывает верхнюю часть ствола головного мозга, будто поясом, и образует его край (лимб). Участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, автоматической регуляции, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др). · медиобазальные отделы коры лобных и височных долей 2-й блок: приём, переработка, хранение информации. Блок приёма, переработки и информации включает в себя центральные части основных анализаторов — зрительного, слухового и кожно-кинестетического. Их корковые зоны расположены в височных, теменных и затылочных долях мозга. Основная функция первичных проекционных зон — тонкая идентификация свойств внешней и внутренней среды на уровне ощущения. При нарушениях второго блока: может существенно пострадать слух; кожная чувствительность, осязание (больному сложно узнать предмет на ощупь, нарушается ощущение нормального положения тела, что влечёт за собой потерю чёткости движений); ухудшается процесс приёма и обработки зрительной информации. 3-й блок: программирование, регуляция и контроль. Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием сознательной психической деятельности, согласно концепции А. Р. Лурии, занимается формированием планов действий. Локализуется в передних отделах полушарий мозга, расположенных впереди от передней центральной извилины (моторные, премоторные, префронтальные отделы коры головного мозга), в основном в лобных долях.

3. Функциональное строение энергетического блока мозга Функция энергетического блока состоит в регуляции общих изменений активации мозга (тонус мозга, уровень бодрствования) и локальных избирательных активационных изменений, необходимых для осуществления высших психических функций (память, мышление, речь, воображение). Энергетический блок включает в себя: · ретикулярная формация ствола мозга (участок ствола головного мозга и центральных отделов спинного мозга, состоящий из ретикулярных ядер и большой сети нейронов с разветвлёнными аксонами и дендритами, представляющий единый комплекс, осуществляющий активацию коры головного мозга и контролирующий рефлекторную деятельность спинного мозга). · неспецифические структуры среднего мозга · диэнцефальные отделы (промежуточный мозг). · лимбическая система (совокупность ряда структур головного мозга. Окутывает верхнюю часть ствола головного мозга, будто поясом, и образует его край (лимб). Участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, автоматической регуляции, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др). · медиобазальные отделы коры лобных и височных долей При нарушении: у человека становится неустойчивым внимание, появляется патологически повышенная истощаемость, сонливость.

4. Функциональное строение блока приема хранения и переработки информации. Блок приёма, переработки и хранения информации включает в себя центральные части основных анализаторов — зрительного, слухового и кожно-кинестетического. Их корковые зоны расположены в височных, теменных и затылочных долях мозга.

5. Функциональное строение блока регуляции и контроля за протеканием психической деятельности. Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием сознательной психической деятельности, согласно концепции А. Р. Лурии, занимается формированием планов действий. Локализуется в передних отделах полушарий мозга, расположенных впереди от передней центральной извилины (моторные, премоторные, префронтальные отделы коры головного мозга), в основном в лобных долях.

6. Строение коры головного мозга. Кора больших полушарий представляет собой слой серого вещества толщиной в 2-4 мм. Она образована нервными клетками, расположенными на поверхности переднего мозга. Кора больших полушарий разделена на доли глубокими бороздами. В каждом полушарии выделяют лобную долю, теменную, височную и затылочную. Лобная доля от теменной отделена центральной бороздой. Височную долю от лобной и теменной отделяет боковая борозда. Затылочная доля отделена от теменной менее глубокой теменно-затылочной бороздой. Кора больших полушарий отвечает за восприятие всей поступающей в мозг информации (зрительной, слуховой, осязательной, вкусовой и т.д.), за управление всеми сложными мышечными движениями. С работой больших полушарий связаны психические функции (память, речь, мышление и др.). В коре больших полушарий различают сенсорные, моторные и ассоциативные зоны. В сенсорных зонах находятся центральные отделы анализаторов, т.е. происходит обработка информации, поступающей от органов чувств. Соматосенсорная зона (кожной чувствительности) располагается в заднецентральной извилине, сзади от центральной борозды. К этой зоне приходят импульсы от скелетных мышц, сухожилий и суставов, а также импульсы от тактильных, температурных и других рецепторов кожи. В правое полушарие поступают импульсы от левой половины тела, а в левое — от правой. Зрительная зона располагается в затылочной области коры. В эту зону приходят импульсы от сетчатки. Слуховая зона располагается в височной области. Зона вкусовых ощущений располагается в теменной области, в нижней части заднецентральной извилины. При ее раздражении возникают различные вкусовые ощущения. Моторными зонами называют отделы коры больших полушарий, при раздражении которых возникает движение. Двигательная зона расположена в передней центральной извилине (спереди от центральной борозды). С верхней частью полушарий связана регуляция движений нижних конечностей, затем туловища, еще ниже руки, а затем мышц лица и головы. Наибольшее пространство занимает двигательная зона кисти и пальцев руки и мышц лица, наименьшее — мышц туловища. Пути, по которым импульсы идут от больших полушарий к мышцам, образуют перекрест, поэтому при раздражении моторной зоны правой стороны коры возникает сокращение мышц левой стороны тела. Ассоциативные зоны (в частности, теменная доля) связывают различные области коры. Деятельность этих зон лежит в основе высших психических функций человека. При этом правое полушарие отвечает за образное (узнавание людей, восприятие музыки, художественное творчество) мышление, левое за абстрактное (письменная и устная речь, математические операции) мышление. Деятельность каждого органа человека находится под контролем коры больших полушарий.

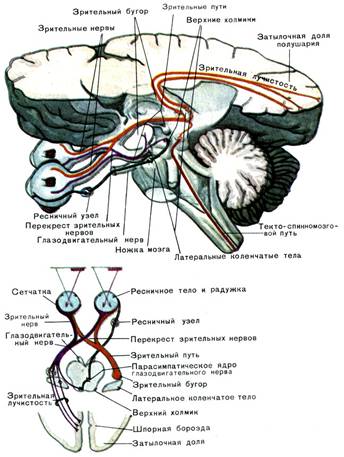

7. Мозговая организация зрительного восприятия. Основными уровнями зрительной системы каждого полушария являются: сетчатка глаза, зрительный нерв (II-я пара), область пересечения зрительных нервов (хиазма); зрительный канатик (место выхода зрительного пути из области хиазмы); наружное, или латеральное, коленчатое тело (НКТ или ЛКТ); подушка зрительного бугра, где заканчиваются некоторые зрительные пути; путь от наружного коленчатого тела к коре (зрительно сияние) и первичное 17-е поле коры головного мозга. Работа зрительной системы обеспечивается II, III,I\/ и \/I-й парами черепно-мозговых нервов.

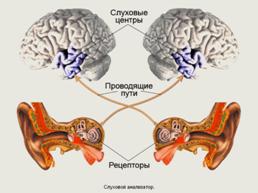

8. Мозговая организация слухового восприятия. Слуховая система, или слуховой анализатор человека, - совокупность нервных структур, воспринимающих и дифференцирующих звуковые раздражения и определяющих направление и степень удаленности источника звука, т.е. осуществляющих слуховую ориентацию в пространстве. III-я пара черепно-мозговых нервов – очень короткий участок слуховой системы. При его поражении, а он имеет в своем составе и вестибулярные, и слуховые волокна, возникают определенные симптомы, позволяющие однозначно диагносцировать поражение этого уровня слуховой системы.

9. Нейрофизиологический механизм речевой деятельности. Речевой аппарат – комплекс, участвующий в создании звуков человеческой речи. Включает в себя голосовые связки, мышцы гортани, языка, губ, мяг.неба, глотки, дыхательную мускулатуру.

Латерализация речи – неравноценный вклад структур полушарий переднего мозга в обеспечении речевой деятельности. У 96% правшей речевые центры находятся в левом полушарии и только у 4% - в правом. У 70% левшей речевые центры также находятся в левом полушарии и лишь у 15% - в правом, а еще у 15% - в обоих полушариях.

10. Нейропсихологические механизмы организации памяти. В формировании тех или иных видов памяти различное участие принимают отдельные структуры мозга. Так, работа произвольной памяти (сознательное накопление информации об объекте) предполагает обязательное участие лобных, теменных, височных и затылочных долей новой коры головного мозга (неокортекса) - эволюционно наиболее новой и наиболее сложной нервной ткани. Именно здесь происходит преобразование (кодирование) сенсорной информации в смысловую и ее ранжирование по степени значимости, актуальности в данный момент. Вопрос о мозговых структурах памяти не является до конца изученным. Существуют разные виды памяти, в осуществлении которых приоритетны разные участки мозга. Несмотря на это, принято считать, что основную роль в мозговой организации памяти играют глубинные структуры мозга, из которых наиболее важной является гиппокамп. Он имеет конфигурацию, напоминающую маленькую лошадку. Значительную роль в самом прочном виде памяти, а именно в условных рефлексах, играют также глубинные ядра мозжечка.

11. Синдромы нарушения поведения при локально-органических поражениях мозга Девиантное поведение связано не с гибелью нервных клеток мозга, а с их неправильным функционированием, изменением «режима» деятельности. То, что они в этих случаях не умирают (нет их атрофии, некроза), делает реальной задачу устранения дисфункции, — приведения режима нервной деятельности в норму а значит — налаживания функции. Врачи-психоневрологи иногда считают, что негрубые формы отклоненного поведения являются одним из видов минимальной мозговой дисфункции. При этом выделяют два типа, гипердинамию и гиподинамию (условно можно сказать, что гипердинамия — это чрезмерная активность, а гиподинамия — недостаточная). И то и другое указывает на слабость нервных процессов, как действия ребенка не достигают своей цели. Чрезмерно тактильный ребенок действует беспорядочно, берется за все, но, не оканчивая одно дело, принимается за другое, хватает все подряд. Ему быстро надоедают игрушки, даже те, которые он очень хотел иметь. Возбуждаясь, он становится неуправляемым, кричит убегает, отмахивается от взрослых Недостаточно активный ребенок, напротив, ни к чему не проявляет явного интереса, не откликается на игру, не добивается своего, отказывается от развлечений, не радуется явно новым игрушкам, эмоционально бедно реагирует на книги, телепередачи и т.д. Он не сопротивляется вмешательству взрослых, но не выполняет до конца их просьбы. Внимание такого ребенка рассеяно, память снижена. В отличие от других детей, которые внешне тоже малоактивны, но живут своей внутренней жизнью, эти дети не имеют настоящих увлечений, так как не в состоянии ни на чем сосредоточиться. Что же лежит в основе такого формирования психики детей, с нейропсихологической точки зрения? Для ответа на этот вопрос следует вспомнить, что основными зонами, которые определяют патологию мышления, сознания, памяти, эмоций, а следовательно и поведения, являются фронтально лобно-глубинные дисфункции. Следовательно, причину того, что у ребенка девиантное поведение, следует искать именно в недостаточности взаимодействия этих зон мозга

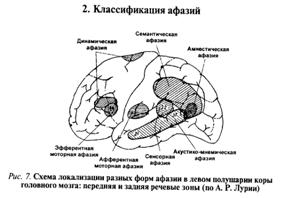

12. Афазии (классификация, соматотопическая проекция). Афазия — полная или частичная утрата уже сформировавшейся речи, обусловленная локальными поражениями головного мозга. Возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых психических заболеваниях.

1. Сенсорная афазия характеризуется нарушением фонематического слуха. При этом больные либо вообще не понимают обращенную к ним речь, либо не понимают речь в усложненных условиях (например, слишком быструю речь), у них резко затрудняется письмо под диктовку, повторение услышанных слов, а также чтение. 3. Оптико-мнестическая афазия (амнестическая) выражается в том, что больные не могут правильно назвать предмет, а пытаются описать предмет и его функциональное назначение. Больные не могут нарисовать даже элементарные объекты, хотя графические движения у них остаются сохраненными. 4. Афферентная моторная афазия связана с нарушением поступления ощущений от артикуляционного аппарата в кору больших полушарий во время речи. У больных наблюдаются нарушения произношения. 5. Семантическая афазия характеризуется нарушением понимания предлогов, слов и словосочетаний, в которых отражаются пространственные отношения. У больных с семантической афазией наблюдаются нарушения наглядно-образного мышления. 6. Моторная эфферентная афазия выражается в том, что больной не может произнести ни слова (только нечленораздельные звуки) или в устной речи больного остается одно слово, которое применяется в качестве замены всех остальных слов. При этом у больного сохраняется возможность понимания обращенной к нему речи (в некоторой степени). 7. Динамическая афазия проявляется в бедности речевых высказываний, отсутствии самостоятельных высказываний и односложности в ответах на вопросы (больные не способны составить даже простейшую фразу, не могут развернуто ответить даже на элементарные вопросы).

13. Эфферентная моторная афазия. Афа́зи́я Брока́ (эффере́нтная мото́рная афа́зи́я) — расстройство речи, вызванное поражением двигательного речевого центра (центра Брока). Она возникает при поражении нижних отделов премоторной коры левого полушария мозга (двигательный речевой центр - центр Брока) Распад грамматики высказывания (аграмматизм): больному трудно пользоваться грамматически значимыми предлогами и артиклями, он путается во временах и падежах, ему сложно переключаться с одного слова или слога на другое вследствие инертности речевых стереотипов. Больному трудно искать нужные слова, он пытается заменять их синонимами, пытаясь сохранить смысл сказанного, что приводит к косноязычию и общему замедлению речи. Затрудненная артикуляция: звуки бывают расположены в неверном порядке.

14. Динамическая афазия. Динамическая афазия — нарушение регулирующей функции речи, то есть больной не может построить внутренний план высказывания и реализовать его во внешней речи, т.е. произнести фразу или длинный текст. При данной форме афазии страдает грамматический строй речи, отличительной особенностью является трудность в определении, понимании и актуализации (воспроизведении) глаголов, а также предлогов, местоимений, существительные, как правило, употребляются в именительном падеже, характерно употребление шаблонных фраз. Лурия отмечал, что при данной форме афазии главным образом нарушена развернутая спонтанная речь, при возможной сохранности моторного и сенсорного звена.

15. Афферентная моторная афазия. Афферентная моторная афазия — одна из форм афазии, связанная с нарушением произношения звуков. Афферентная моторная афазия вызывается нарушением нижних отделов постцентральный области. Первичным дефектом, лежащим в основе данного синдрома, является нарушение афферентации артикуляционного аппарата. Это нарушение приводит к утрате тонких двигательных дифференцировок, необходимых для точной реализации артикуляторной программы.

16. Акустико-гностическая сенсорная афазия. Акустико-гностическая афазия (сенсорная, афазия Вернике) - нарушение речи при поражении корковой части слухового анализатора, зоны Вернике.

17. Акустико-мнестическая афазия. Акустико-мнестическая афазия - нарушения речи амнестического типа, при которых у больного снижается объем слухоречевой памяти, т.е. при предъявлении на слух группы из десяти слов, не связанных между собой по смыслу, больной с акустико-мнестической афазией может запомнить до трех слов, а иногда и до двух элементов. При данной форме афазии у больных возникает непонимание устной речи, поскольку ее понимание в значительной степени зависит от запоминания слухоречевого сообщения. Также у таких больных имеются отчетливые трудности в активной устной речи в виде поиска нужных слов, их речь характеризуется скудностью, частыми пропусками слов (обычно существительных).

18. Семантическая афазия. Семантическая афазия — одна из форм афазии, которая связана с нарушением в понимании логико-грамматических структур. При данной афазии страдает одновременный симультанный анализ и синтез явлений, то есть когда от человека требуется одновременное представление нескольких задач. Данная форма афазии возникает при поражении теменно-затылочного отделов доминантного левого полушария у правшей. Семантическая афазия характеризуется некоторыми особенностями. В частности, для больного становится проблематично составить несложный текст, и он начинает сопоставлять близкие и далекие по смыслу слова. Кроме того, происходит распад семантической структуры его речи. Она становится лишенной всякого смысла. Помимо нарушения речевой функции, у больного наблюдаются некоторые двигательные отклонения. Например: · проблемы с движениями пальцев; · пространственная апраксия; · апраксия — нарушение целенаправленных движений и действий, при сохранении составляющих его элементарных движений; · больной не может понять сложносоставные фразы и предложения (наибольшее количество слов в предложении, доступного для его разума — 11); · отсутствие логического мышления не позволяет пациенту решать сложные задачи; · отсутствие понимание смысла пословиц и поговорок.

19. Проводниковая афазия. Характерной чертой проводниковой афазии является непропорциональное нарушение повторения. Понимание устной речи относительно сохранно. Беглая спонтанная речь часто сочетается со случайным заиканием и фонематическими парафазиями. Однако беглость речи нарушена не столь значительно, как повторение. При назывании также отмечается легкая тенденция к засорению речи парафазиями. Отмечается отсутствие или легкая степень выраженности двигательных и чувствительных расстройств. Проводниковая афазия наблюдается при поражении двух зон: надкраевой извилины, иногда с вовлечением подостровкового белого вещества; первичного коркового центра слуха, островка и подлежащего белого вещества.

20. Слухо-речевая афазия.

21. Нарушения речи при поражениях правого полушария. При поражении правого полушария часто возникает дизартрия. При грубой дизартрии речь обедняется и напоминает афазию, что может затруднять диагностику. У профессиональных писателей при поражении правого полушария возможны нарушения литературного процесса. Возникают трудности усвоения нового лингвистического материала. Обнаруживаются трудности в понимании точного смысла изображенного на картине.

22. Нарушения речи при поражениях левого полушария. При поражениях левого полушария мозга возникают афазии. Афазия — полная или частичная утрата уже сформировавшейся речи, обусловленная локальными поражениями головного мозга. Классификация афазий: 1. Сенсорная афазия характеризуется нарушением фонематического слуха. При этом больные либо вообще не понимают обращенную к ним речь, либо (в менее тяжелых случаях) не понимают речь в усложненных условиях (например, слишком быструю речь), у них резко затрудняется письмо под диктовку, повторение услышанных слов, а также чтение (из-за невозможности отслеживать правильность своей речи). 2. Акустико-мнестическая афазия(нарушение слухоречевой памяти) выражается в том, что больной понимает обращенную речь, но не способен запомнить даже небольшой речевой материал (при этом фонематический слух остается сохраненным). Такое нарушение слухоречевой памяти приводит к непониманию длинных фраз и устной речи вообще. 3. Оптико-мнестическая афазия (амнестическая) выражается в том, что больные не могут правильно назвать предмет, а пытаются описать предмет и его функциональное назначение. Больные не могут нарисовать даже элементарные объекты, хотя графические движения у них остаются сохраненными. 4. Афферентная моторная афазия связана с нарушением поступления ощущений от артикуляционного аппарата в кору больших полушарий во время речи. У больных наблюдаются нарушения произношения. 5. Семантическая афазия характеризуется нарушением понимания предлогов, слов и словосочетаний, в которых отражаются пространственные отношения. У больных с семантической афазией наблюдаются нарушения наглядно-образного мышления. 6. Моторная эфферентная афазия выражается в том, что больной не может произнести ни слова (только нечленораздельные звуки) или в устной речи больного остается одно слово, которое применяется в качестве замены всех остальных слов. При этом у больного сохраняется возможность понимания обращенной к нему речи (в некоторой степени). 7. Динамическая афазия проявляется в бедности речевых высказываний, отсутствии самостоятельных высказываний и односложности в ответах на вопросы (больные не способны составить даже простейшую фразу, не могут развернуто ответить даже на элементарные вопросы).

23. Агнозии (виды, клиническая характеристика.) Агнозия – заболевание, заключающееся в нарушении разнообразных видов восприятия, которые возникают при поражении коры головного мозга, а также прилегающих к нему подкорковых структур. Поражение отделов головного мозга вызывают на первой стадии такие расстройства чувствительности, как тактильная и болевая чувствительность, нарушение зрительных функций, снижение слуха. Поражая вторичные отделы, сохраняется чувствительность, но полностью утрачивается способность к синтезу и анализу информации, поступающей извне. Это приводит к нарушениям восприятия. 24. Апраксин (виды клиническая характеристика.) Апраксии – это нарушение произвольных движений и действий, совершаемых с предметами. Не сопровождаются элементарными двигательными расстройствами. Классификация апраксий по А.Р. Лурия: 1. Кинестетическая апраксия — форма апраксии, при которой движения больных становятся плохо управляемыми (симптом: «рука—лопата»). Нарушаются движения при письме, апраксия позы (больные не могут показать без предмета, как совершается то или иное действие - закуривание, наливание чая в стакан).

25. Аграфия (клиническая характеристика.)

Аграфия — потеря способности писать при сохранности интеллекта и без расстройства координации движений верхних конечностей; возникает при поражении задних отделов верхней лобной извилины в левом полушарии у правшей. Различают следующие виды аграфии:

26. Алексия (клиническая характеристика) Нарушения чтения, возникающие при поражении различныхотделов коры левого пполушария (у правшей), или неспособность овладения процессом чтения. Слуховая алексия - нарушается восприятие фонематики и не возможен процесс звукобуквенного анализа. Слуховая алексия – одно из проявлений сенсорной афазии. Кинестезическая алексия – речевое расстройство , при котором наблюдается отсутствие обработки обратной связи от артикуляционного аппарата. Кинестезическая афазия – проявление неврологического синдрома афферентной моторной афазии. Кинетическая алексия – расстройство речи, при котором страдает функция организации речевого акта. Кинетическая алексия – проявление неврологического синдрома эфферентной (моторной) афазии. 27. Акалькулия (клиническая характеристика) Акалькулия — нейропсихологический симптом, проявляющийся в нарушении счета и счетных операций по причине поражения разных участков коры головного мозга. Акалькулия может быть первичной и вторичной. Проявления первичной формы болезни обычно следующие: непонимание разницы между числами – пациент не имеет возможности различить, к примеру, числа 138 и 183 и т.д.; невозможность отличать числовые разряды; затруднения при выполнении даже простейших арифметических действий; отсутствие самого числового понятия; невозможность сравнивать числительные значения. Отсутствие способности отличать разные числа обычно наблюдается у людей с поражением теменной области. Так, у больных особые затруднения могут вызвать числовые значения, в составе которых имеется «ноль», также имеются сложности при сравнивании чисел. Закономерным итогом первичной формы болезни становится нарушение разрядной оценки числовых значений.

28. Синдромы поражения лобных долей. Функция лобных долей связана с организацией произвольных движений, двигательных механизмов речи и письма, регуляцией сложных форм поведения, процессов мышления. Симптомы выпадения: 1. центральные параличи и парезы – при поражении передней центральной извилины; 2. парез взора в противоположную очагу поражения сторону - при поражении заднего отдела средней лобной извилины; 3. хватательные феномены (рефлекс Янишевского - Бехтерева) - непроизвольное автоматическое схватывание предметов, приложенных к ладони – при диффузных поражениях; 4. симптомы орального автоматизма; 5. симптомы противодержания (симптом Кохановского); 6. лобная атаксия (астазия - абазия); 7. лобная апраксия; 8. моторная афазия; 9. аграфия; 10. апатико-абулический синдром («лобная психика») - безразличие больных к окружающему, отсутствие критики своих поступков, склонность к плоским шуткам (мория), благодушие (эйфория); 11. гипокинез - снижение двигательной инициативы; 12. аносмия (гипосмия), амблиопия, амавроз, синдром Кеннеди (атрофия соска зрительного нерва на стороне очага, на противоположной стороне - застойные явления на глазном дне) - при поражении основания лобной доли; Симптомы раздражения: эпилептические припадки. Джексоновские фокальные судорожные приступы в результате раздражения отдельных участков прецентральной извилины.

29. Синдромы поражения третичных отделов зоны ТРО. Синдром ТРО — синдром поражения третичных височно-теменно-затылочных отделов коры. При поражении третичных отделов ТРО возникают следующие нарушения: 1. Конструктивная апраксия. Возникает при поражении зоны ТРО справа и проявляется в нарушениях ориентировки в объективном пространстве. Больные не ориентируются в знакомых маршрутах, плане собственной кварты и отделении больницы, испытывают трудности при рисовании планов, географической карты, расстановке стрелок на часах без цифр. 2. Аграфия. При поражении в зоне ТРО слева нарушается письмо в связи с нарушением актуализации пространственно ориентированных элементов букв; трудности дифференцировки букв в правильном или зеркальном изображении. 3. Алексия. Левостороннее поражение зоны ТРО проявляется также в нарушении чтения по той же причины, что и аграфия. 4. Акалькулия. Возникает при поражении зоны ТРО слева. Здесь страдают счетные операции в звене понимания смысла числа из-за дефектов, связанных с распадом его разрядного строения. Дефект счета может наблюдаться также при выполнении арифметических действий с числами. 5. Семантическая афазия. Поражение зоны ТРО слева вызывает речевое расстройство, характеризующееся нарушением понимания обращенной к больному речи, если в нее включены речевые конструкции, описывающие реальные пространственные отношения (например: «Нарисуйте треугольник слева от круга»), либо сложные логико-грамматические структуры. 6. Амнестическая афазия. Также левополушарное поражение зоны ТРО, Приводящее к расстройству номинативной функции речи.

30. Источники активации ретикулярной формации. Ретикулярная формация — участок ствола головного мозга и центральных отделов спинного мозга, состоящий из ретикулярных ядер и большой сети нейронов с разветвлёнными аксонами и дендритами, представляющий единый комплекс, осуществляющий активацию коры головного мозга и контролирующий рефлекторную деятельность спинного мозга.

Нервная система всегда находится в состоянии определенной активности, которая, как уже говорилось, опосредована работой ретикулярной формации. Первый источник активации — обменные процессы в организме, лежащие в основе гомеостаза (внутреннего равновесия организма), и инстинкты. Процессы обмена веществ регулируются главным образом аппаратами гипоталамуса. Инстинктивное поведение (пищевая, половая активация) является функцией более высоко расположенных образований мезэнцефальной, диэнцефальной и лимбической систем. Второй источник активации связан с поступлением информации от внешней среды. Здесь активация проявляется в виде ориентировочного рефлекса. Человек, лишенный обычного притока информации извне (эксперименты по "сенсорной депривации"), впадает в дремотное состояние, и у него могут возникать галлюцинации и другие психические нарушения. Третий источник активацииобусловлен намерениями, планами, перспективами и программами, которые формируются в процессе сознательной деятельности человека. 31. Нейропсихологическое обследование речевой функции. При исследовании речевой функции отдельно анализируется устная речь, письмо, чтение (у более старших детей). Устная речь: Исследуемый повторяет отдельные буквы, слоги, слова, которые подбираются в соответствии с возрастом. Даются трудные для произношения слова со многими согласными, а затем сложные в смысловом отношении: «кораблекрушение», «воздухоплавание», «землетрясение». Затем предлагается повторять короткие и длинные фразы, например:«На траве дрова», «Тридцать три богатыря». При этом устанавливается, в какой мере удается повторение букв, слогов, слов, предложений. Письмо:Исследуемый списывает буквы, слова, фразы, пишет под диктовку буквы, слова, фразы, целые предложения. Рядовое письмо:Исследуемый записывает дни недели, месяцы, хорошо известное на память стихотворение. При этом определяется наличие параграфий. Написание названий предметов:Исследуемый пишет название предметов, которые ему показывают (стол, стул, часы). При этом определяется дефект слов как устной, так и письменной речи. Чтение:Исследуемый читает вслух буквы, слоги, слова, фразы. При этом определяется темп и характер чтения. Проверяется понимание прочитанного. Исследуемый выполняет задание согласно письменной инструкции. Задание может быть выполнено, если исследуемый понимает смысл написанного. Наряду с правильными заданиями дают задания, составленные неправильно в смысловом отношении (взять ложку и написать свое имя). При этом определяется, понимает ли ребенок смысл написанного, отличает ли выполнимые задания, составленные в письменной форме. 32. Нейропсихологическое обследование письменной речи. Выраженность и специфичность нарушения письма оценивается, как правило, на основании следующих методик: Исследуемый списывает буквы, слова, фразы, пишет под диктовку буквы, слова, фразы, целые предложения. Рядовое письмо: Исследуемый записывает дни недели, месяцы, хорошо известное на память стихотворение. При этом определяется наличие параграфий. Написание названий предметов: Исследуемый пишет название предметов, которые ему показывают (стол, стул, часы). При этом определяется дефект слов как устной, так и письменной речи. 33. Нейропсихологическое обследование чтения. Для оценки нарушений чтения предлагается: Исследуемый читает вслух буквы, слоги, слова, фразы. При этом определяется темп и характер чтения. Проверяется понимание прочитанного. Исследуемый выполняет задание согласно письменной инструкции. Задание может быть выполнено, если исследуемый понимает смысл написанного. Наряду с правильными заданиями дают задания, составленные неправильно в смысловом отношении (взять ложку и написать свое имя). При этом определяется, понимает ли ребенок смысл написанного, отличает ли выполнимые задания, составленные в письменной форме. 34. Нейропсихологическое обследование счета. Для оценки нарушений счета испытуемому предлагается:

35. Нейропсихологическое обследование схемы тела. Исследование проводят с помощью методики право-левой ориентировки, когда испытуемого просят показать собственную левую руку, правую руку экспериментатора, сидящего со скрещенными руками. Кроме того, исследования включают оценку пальцевого гнозиса на основании правильности демонстрации испытуемым пальцев по подражанию, по вербальной инструкции, называния пальцев, воспроизведения позы пальцев по зрительному образцу.

36. Нейропсихологическое обследование гнозиса. При исследовании зрительного гнозиса обследуемому показывают предметы или их четкие изображения. При правильном опознании рисунков, выполненных в реалистической манере, прибегают к показу более сложных для восприятия рисунков — силуэтных и "зашумленных" крапом, а также перечеркнутых или наложенных друг на друга изображений (методика Поппельрейтера). Больные со зрительными агнозиями, которые не выявляются обычными методами, выявляются при предъявлении таких усложненных рисунков. Кроме того, для исследования оптического гнозиса можно пользоваться таблицами Равена, а также большое значение имеет описание больным сюжетной картинки, просмотр фотографий знакомых лиц.

37. Нейропсихологическое обследование праксиса. Исследованию подвергается способность испытуемого манипулировать предметами, совершать движения. При оценке идеаторного и идеомоторного праксиса оценивается способность пациента манипулировать реальными предметами (причесаться, расстегнуть и застегнуть пуговицу, завязать шнурки), воображаемыми предметами (показать, как пилят дрова, чистят зубы, размешивают сахар в чашке), а также выполнять символические действия (прощаться, отдать воинское приветствие). Конструктивный праксис оценивается с помощью методики складывание из палочек по образцу, рисование по вербальному заданию, срисовызание объемных геометрических фигур. Динамический праксис изучается на основании таких проб как: проба «кулак-ладонь-ребро» (каждая последовательность должна воспроизводится испытуемым 3 раза), проба заданной последовательности движений пальцев по проприоцептивному показу (при закрытых глазах), проба заданной последовательности движений пальцев (постукивание по столу) по зрительному эталону. Оральный праксис оценивается на основании выполнения простых движений губ и языка, а также с помощью символического орального праксиса (показать, как задувают горящую свечу).

38. Нейропсихологическое обследование ориентировки в пространстве.

Данный вид нарушений оценивается на основании ориентировки в реальном пространстве (узнавания своей палаты, места нахождения), пространственных отношений (предлагается нарисовать план совей комнаты с указанием расположения дверей, окон, мебели), частей света (по условной географической точке, поставленной экспериментатором на листе бумаги), узнавания времени на «слепом» циферблате, установка «стрелок» часов по вербальной инструкции.

39. Нейропсихологические методики обследования детей. Нейропсихологическое исследование направлено на оценку состояния высших психических функций, особенностей функционирования асимметрии полушарий и познавательных процессов. Оно применяется чаще в неврологической и психиатрической клиниках. Нейропсихологическое исследование нарушений письма (см.выше). Нейропсихологическое исследование нарушений чтения. Нейропсихологическое исследование нарушений счета. Нейропсихологическое исследование нарушений праксиса. Нейропсихологическое исследование нарушений схемы тела. Нейропсихологическое исследование нарушений ориентировки в пространстве. Нейропсихологическое исследование нарушений гнозиса.

40. Графомоторные методики нейропсихологического обследования. Для анализа состояния графомоторного навыка оцениваются определённые критерии. Оценка производится по баллам. 1. Метрические характеристики - размер изображения, пропорции. 2. Топологические (локальные) характеристики - наличие всех частей рисунка, положения деталей рисунка относительно друг друга, расположение деталей в пространстве. 3. Координаторные характеристики – соблюдение строки, плавность выполнения линий. 4. Переключаемость - выполнение узора без повтора элемента графической программы. 5. Устойчивость программы - возможность устойчивого следования усвоенной программе. 6. Контроль - возможность контроля собственных действий испытуемого. 7. Стратегия деятельности - последовательность выполнения рисунка. 8. Скорость выполнения – техническая характеристика, учитывается скорость, с которой ребёнок выполняет задание, то есть точно укладывается в предложенное время, или выполняет задание медленно, требуется больше времени для полного завершения задания. 9. Сила нажима – техническая характеристика, оценивается то, как ребёнок нажимает на карандаш при выполнении задания, учитывается выраженность линий. 10. Чувство ритма. 11. Возможность выполнения в ускоренном темпе.

41. Нейропсихологическое исследование эмоциональной сферы. При исследовании эмоциональной сферы в клинической практике главное значение придается беседе и наблюдению за эмоциональными реакциями пациента, а также анализу поведения больного, о котором могут сообщить врачу его родственники или сослуживцы по работе.

42. Нейропсихологическое исследование психо-моторной сферы. Для исследования психомоторики используется целый ряд экспериментальных приемов: общепризнанной клинической методики исследования психомоторики до сих пор не существует. Методики изучения психомоторики позволяют получить представления о силе, быстроте, выносливости, ловкости, гибкости движений, а также о целостном состоянии психомоторики. Н.П. Вайзманом (1976) была предложена комплексная батарея методик для исследования психомоторики, состоящая из 12 отдельных заданий, разработанных ранее разными авторами. Она состоит из следующих тестов: 1. Тест на статическую координацию движений. Исследует функции статического равновесия. 3. Тест на скорость движения тела. Отражает динамическую координацию всего тела и позволяет судить о быстроте и ловкости движений. 4. Тест на ручную ловкость. Определяет быстроту манипуляции мелкими предметами, ручную умелость. 5. Тест на ритмичность движений. Отражает сохранность корковой деятельности. 6. Тест на одновременность движений. Характеризует корковый уровень построения движений, выявляет синкинезии. 7. Тест на двигательную память. 8. Тест на координацию движений и двигательную память. 9. Мимический тест. Отражает корковую организацию движений. 10. Тест на мышечную силу. 11. Тест на статическую выносливость. 12. Тест на динамическую координацию движений. Отражает ловкость, двигательную маневренность. |

||

|

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-11; просмотров: 285. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |